Петербургский роман (поэма в трёх частях) — Иосиф Бродский

Часть 1. Утро и вечер

Глава 1

Анатолию Найману

Забудь себя и ненадолго

кирпич облупленных казарм,

когда поедешь втихомолку

на Николаевский вокзал,

когда немногое отринешь,

скользя в машине вдоль реки,

смотри в блестящие витрины

на голубые пиджаки.

Но много сломанных иголок

на платье времени сгубя,

хотя бы собственных знакомых

любить, как самого себя.

Ну, вот и хлеб для аналогий,

пока в такси рюкзак и ты.

Храни вас Боже, Анатолий,

значок короткой суеты

воткните в узкую петлицу,

и посреди зеркальных рам

скользить к ногам, склоняться к лицам

и всё любить по вечерам.

Глава 2

Разъезжей улицы развязность,

торцы, прилавки, кутерьма,

её купеческая праздность,

её доходные дома.

А всё равно тебе приятно,

друзей стрельбы переживя,

на полстолетия обратно

сюда перевезти себя,

и головою поумневшей,

не замечающей меня,

склонись до смерти перед спешкой

и злобой нынешнего дня.

Скорее с Лиговки на Невский,

где магазины через дверь,

где так легко с Комиссаржевской

ты разминулся бы теперь.

Всего страшней для человека

стоять с поникшей головой

и ждать автобуса и века

на опустевшей мостовой.

Глава 3

(письмо)

Как вдоль коричневой казармы,

в решетку тёмную гляжу,

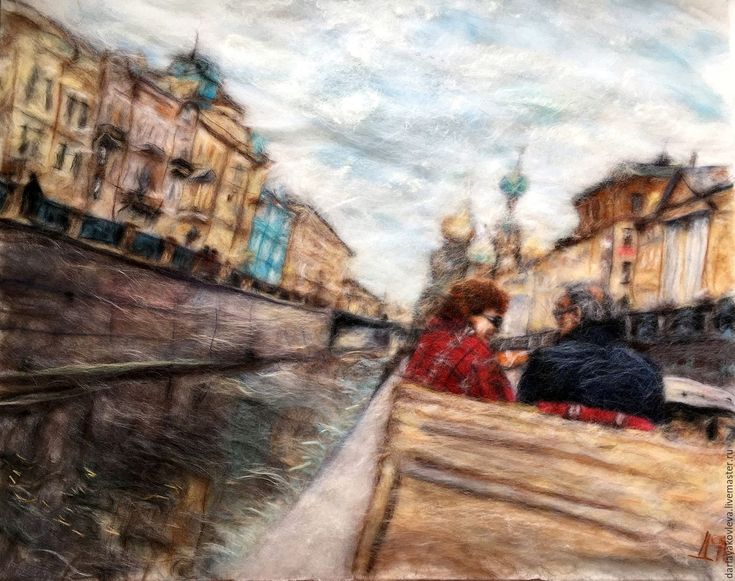

когда на узкие каналы

из тех парадных выхожу,

как все равны тебе делами,

чугун ограды не нужней,

но всё понятней вечерами

и всё страшней, и всё страшней.

Любимый мой, куда я денусь,

но говорю — живи, живи,

живи всё так и нашу бедность

стирай с земли, как пот любви.

Пойми, пойми, что всё мешает,

что век кричит и нет мне сил,

когда столетье разобщает,

хотя б всё менее просил.

Храни тебя, любимый, Боже,

вернись когда-нибудь домой,

жалей себя все больше, больше,

любимый мой, любимый мой.

Глава 4

Я уезжаю, уезжаю,

опять мы дурно говорим,

опять упасть себе мешаю

пред чешским именем твоим,

благословляй громадный поезд,

великих тамбуров окно,

в котором, вылезши по пояс,

кричит буфетное вино,

о, чьи улыбки на колени

встают в нагревшихся купе,

и горький грохот удаленья

опять мерещится судьбе.

Людмила, Боже мой, как странно,

что вечной полевой порой,

из петербургского романа

уже несчастливый герой,

любовник брошенный, небрежный,

но прежний, Господи, на вид,

я плачу где-то на Разъезжей,

а рядом Лиговка шумит.

Глава 5

Моста Литейного склонённость,

ремонт троллейбусных путей,

круженье набережных сонных,

как склонность набожных людей

твердить одну и ту же фразу,

таков ли шум ночной Невы,

гонимой льдинами на Пасху

меж Малоохтенской травы,

когда, склонясь через ограду,

глядит в неё худой апрель,

блестит вода, и вечно рядом

плывёт мертвец Мазереель,

и, как всегда в двадцатом веке,

звучит далёкая стрельба,

и где-то ловит человека

его безумная судьба,

там, за рекой среди деревьев,

всё плещет память о гранит,

шумит Нева и льдины вертит

и тяжко души леденит.

Глава 6

Е. В.

Прощай, Васильевский опрятный,

огни полночные туши,

гони троллейбусы обратно

и новых юношей страши,

дохнув в уверенную юность

водой, обилием больниц,

безумной правильностью улиц,

безумной каменностью лиц.

Прощай, не стоит возвращаться,

найдя в замужестве одно —

навек на острове остаться

среди заводов и кино.

И гости машут пиджаками

далёко за полночь в дверях,

легко мы стали чужаками,

друзей меж линий растеряв.

Мосты за мною поднимая,

в толпе фаллических столбов

прощай, любовь моя немая,

моя знакомая — любовь.

Глава 7

Меж Пестеля и Маяковской

стоит шестиэтажный дом.

Когда-то юный Мережковский

и Гиппиус прожили в нем

два года этого столетья.

Теперь на третьем этаже

живёт герой, и время вертит

свой циферблат в его душе.

Когда в Москве в петлицу воткнут

и в площадей неловкий толк

на полстолетия изогнут

Лубянки каменный цветок,

а Петербург средины века,

адмиралтейскому кусту

послав привет, с Дзержинской съехал

почти к Литейному мосту,

и по Гороховой троллейбус

не привезёт уже к судьбе.

Литейный, бежевая крепость,

подъезд четвертый кгб.

Главы 8 — 9

Окно вдоль неба в переплётах,

между шагами тишина,

железной сеткою пролётов

ступень бетонная сильна.

Меж ваших тайн, меж узких дырок

на ваших лицах, господа,

(from time to time, my sweet, my dear,

I left your heaven), иногда

как будто крылышки Дедала

всё машут ваши голоса,

по временам я покидала,

мой милый, ваши небеса,

уже российская пристрастность

на ваши трудные дела —

хвала тебе, госбезопасность,

людскому разуму хула.

По этим лестницам меж комнат,

своё столетие терпя,

о только помнить, только помнить

не эти комнаты — себя.

Но там неловкая природа,

твои великие корма,

твои дома, как терема,

и в слугах ходит полнарода.

Не то страшит меня, что в полночь,

героя в полночь увезут,

что миром правит сволочь, сволочь.

Но сходит жизнь в неправый суд,

в тоску, в смятение, в ракеты,

в починку маленьких пружин

и оставляет человека

на новой улице чужим.

Нельзя мне более. В романе

не я, а город мой герой,

так человек в зеркальной раме

стоит вечернею порой

и оправляет ворот смятый,

скользит ладонью вдоль седин

и едет в маленький театр,

где будет сызнова один.

Глава 10

Не так приятны перемены,

как наши хлопоты при них,

знакомых круглые колени

и возникающий на миг

короткий запах злого смысла

твоих обыденных забот,

и стрелки крутятся не быстро,

и время делает аборт

любовям к ближнему, любовям

к самим себе, твердя: терпи,

кричи теперь, покуда больно,

потом кого-нибудь люби.

Да. Перемены всё же мука,

но вся награда за труды,

когда под сердцем Петербурга

такие вырастут плоды,

как наши собранные жизни,

и в этом брошенном дому

все угасающие мысли

к себе всё ближе самому.

Часть II. Времена года

Глава 11

Хлопки сентябрьских парадных,

свеченье мокрых фонарей.

Смотри: осенние утраты

даров осенних тяжелей,

И льётся свет по переулкам,

и палец родственной души

всё пишет в воздухе фигуры,

полуодевшие плащи,

висит над скомканным газоном

в обрывках утренних газет

вся жизнь, не более сезона,

и дождь шумит тебе в ответ:

не стоит сна, не стоит скуки,

по капле света и тепла

лови, лови в пустые руки

и в сутки совершай дела,

из незнакомой подворотни,

прижавшись к цинковой трубе,

смотри на мокрое барокко

и снова думай о себе.

Глава 12

На всём, на всём лежит поспешность,

на тарахтящих башмаках,

на недоверчивых усмешках,

на полуискренних стихах.

Увы, на искренних. В разрывах

всё чаще кажутся милы

любви и злости торопливой

непоправимые дары.

Так всё хвала тебе, поспешность,

суди, не спрашивай, губи,

когда почувствуешь уместность

самоуверенной любви,

самоуверенной печали,

улыбок, брошенных вослед, —

несвоевременной печати

неоткровенных наших лет,

но раз в году умолкший голос

негромко выкрикнет — пиши,

по временам сквозь горький холод,

живя по-прежнему, спеши.

Глава 13

Уходишь осенью обратно,

шумит река вослед, вослед,

мерцанье жёлтое парадных

и в них шаги минувших лет.

Наверх по лестнице непрочной,

звонок и после тишина,

войди в квартиру, этой ночью

увидишь реку из окна.

Поймешь, быть может, на мгновенье,

густую штору теребя,

во тьме великое стремленье

нести куда-нибудь себя,

где двести лет, не уставая,

все плачет хор океанид,

за все мосты над островами,

за их васильевский гранит,

и перед этою стеною

себя на крике оборви

и повернись к окну спиною,

и ненадолго оживи.

Глава 14

О, Петербург, средины века

все будто минули давно,

но, озаряя посвист ветра,

о, Петербург, моё окно

горит уже четыре ночи,

четыре года говорит,

письмом четырнадцатой почты

в главе тринадцатой горит.

О, Петербург, твои карманы

и белизна твоих манжет,

романы в письмах не романы,

но только в подписи сюжет,

но только уровень погоста

с рекой на Волковом горбе,

но только зимние знакомства

дороже вчетверо тебе,

на обедневшее семейство

взирая, светят до утра

прожектора Адмиралтейства

и императора Петра.

Глава 15

Зима качает светофоры

пустыми крылышками вьюг,

с Преображенского собора

сдувая колокольный звук.

И торопливые фигурки

бормочут — Господи, прости,

и в занесённом переулке

стоит блестящее такси,

но в том же самом переулке

среди сугробов и морен

легко зимою в Петербурге

прожить себе без перемен,

пока рисует подоконник

на жёлтых краешках газет

непопулярный треугольник

любви, обыденности, бед,

и лишь Нева неугомонно

к заливу гонит облака,

дворцы, прохожих и колонны

и горький вымысел стиха.

Глава 16

По сопкам сызнова, по сопкам,

и радиометр трещит,

и поднимает невысоко

нас на себе Алданский щит.

На нём и с ним. Мои резоны,

как ваши рифмы, на виду,

таков наш хлеб: ходьба сезона,

четыре месяца в году.

По сопкам сызнова, по склонам,

тайга, кружащая вокруг,

не зеленей твоих вагонов,

экспресс Хабаровск — Петербург.

Вот характерный строй метафор

людей, бредущих по тайге,

о, база, лагерь или табор,

и ходит смерть невдалеке.

Алеко, господи, Алеко,

ты только выберись живым.

Алдан, двадцатое столетье,

хвала сезонам полевым.

Глава 17

Прости волнение и горечь

в моих словах, прости меня,

я не участник ваших сборищ,

и, как всегда, день ото дня

я буду чувствовать иное

волненье, горечь, но не ту.

Овладевающее мною

зимой в Таврическом саду

пинает снег и видит — листья,

четыре времени в году,

четыре времени для жизни,

а только гибнешь на лету

в каком-то пятом измереньи,

растает снег, не долетев,

в каком-то странном изумленьи

поля умолкнут, опустев,

утихнут уличные звуки,

настанет Пауза, а я

твержу на лестнице от скуки:

прости меня, любовь моя.

Глава 18

Трещала печь, героя пальцы

опять лежали на окне,

обои «Северные Альпы»,

портрет прабабки на стене,

в трельяж и в зеркало второе

всмотритесь пристальней, и вы

увидите портрет героя

на фоне мчащейся Невы,

внимать желаниям нетвердым

и всё быстрей, и всё быстрей

себе наматывать на горло

всё ожерелье фонарей,

о, в этой комнате наскучит,

герой угрюмо повторял,

и за стеной худую участь,

бренча, утраивал рояль,

да, в этой комнате усталой

из-за дверей лови, лови

все эти юные удары

по нелюбви, по нелюбви.

Глава 19

Апрель, апрель, беги и кашляй,

роняй себя из теплых рук,

над Петропавловскою башней

смыкает время узкий круг,

нет, нет. Останется хоть что-то,

хотя бы ты, апрельский свет,

хотя бы ты, моя работа.

Ни пяди нет, ни пяди нет,

ни пяди нет и нету цели,

движенье вбок, чего скрывать,

и так оно на самом деле,

и как звучит оно — плевать.

Один — Таврическим ли садом,

один — по Пестеля домой,

один — башкой, руками, задом,

ногами. Стенка. Боже мой.

Такси, собор. Не понимаю.

Дом офицеров, майский бал.

Отпой себя в начале мая,

куда я, Господи, попал.

Глава 20

Так остановишься в испуге

на незелёных островах,

так остаешься в Петербурге

на государственных правах,

нет, на словах, словах романа,

а не ногами на траве

и на асфальте — из кармана

достанешь жизнь в любой главе.

И, может быть, живут герои,

идут по улицам твоим,

и облака над головою

плывя им говорят: Творим

одной рукою человека,

хотя бы так, в карандаше,

хотя б на день, как на три века,

великий мир в его душе.

Часть III. Свет

Глава 21

(Романс)

Весна, весна, приходят люди

к пустой реке, шумит гранит,

течёт река, кого ты судишь,

скажи, кто прав, река твердит,

гудит буксир за Летним садом,

скрипит асфальт, шумит трава,

каналов блеск и плеск канавок,

и все одна, одна строфа:

течёт Нева к пустому лету,

кружа мосты с тоски, с тоски,

пройдёшь и ты, и без ответа

оставишь ты вопрос реки,

каналов плеск и треск канатов,

и жизнь моя полна, полна,

пустых домов, мостов горбатых,

разжатых рек волна темна,

разжатых рек, квартир и поля,

такси скользят, глаза скользят,

разжатых рук любви и горя,

разжатых рук, путей назад.

Глава 22

Отъезд. Вот памятник неровный

любови, памятник себе,

вокзал, я брошенный любовник,

я твой с колёсами в судьбе.

Скажи, куда я выезжаю

из этих плачущихся лет,

мелькнёт в окне страна чужая,

махнёт деревьями вослед.

Река, и памятник, и крепость —

всё видишь сызнова во сне,

и по Морской летит троллейбус

с любовью в запертом окне.

И нет на родину возврата,

одни страдания верны,

за петербургские ограды

обиды как-нибудь верни.

Ты всё раздашь на зимних скамьях

по незнакомым городам

и скормишь собранные камни

летейским жадным воробьям.

Глава 23

К намокшим вывескам свисая,

листва легка, листва легка,

над Мойкой серые фасады

клубятся, словно облака,

твой день бежит меж вечных хлопот,

асфальта шорох деловой,

свистя под нос, под шум и грохот,

съезжает осень с Моховой,

взгляни ей вслед и, если хочешь,

скажи себе — печаль бедна,

о, как ты искренне уходишь,

оставив только имена

судьбе, судьбе или картине,

но меж тобой, бредущей вслед,

и между пальцами моими

всё больше воздуха и лет,

продли шаги, продли страданья,

пока кружится голова

и обрываются желанья

в душе, как новая листва.

Глава 24

Смеркалось, ветер, утихая,

спешил к Литейному мосту,

из переулков увлекая

окурки, пыльную листву.

Вдали по площади покатой

съезжали два грузовика,

с последним отсветом заката

сбивались в кучу облака.

Гремел трамвай по Миллионной,

и за версту его слыхал

минувший день в густых колоннах,

легко вздыхая, утихал.

Смеркалось. В комнате героя

трещала печь и свет серел,

безмолвно в зеркало сырое

герой все пристальней смотрел.

Проходит жизнь моя, он думал,

темнеет свет, сереет свет,

находишь боль, находишь юмор,

каким ты стал за столько лет.

Глава 25

Сползает свет по длинным стёклам,

с намокших стен к ногам скользя,

о, чьи глаза в тебя так смотрят,

наверно, зеркала глаза.

Он думал — облики случайней

догадок жутких вечеров,

проходит жизнь моя, печальней

не скажешь слов, не скажешь слов.

Теперь ты чувствуешь, как странно

понять, что суть в твоей судьбе

и суть несвязного романа

проходит жизнь сказать тебе.

И ночь сдвигает коридоры

и громко говорит — не верь,

в пустую комнату героя

толчком распахивая дверь.

И возникает на пороге

пришелец, памятник, венец

в конце любви, в конце дороги,

немого времени гонец.

Глава 26

И вновь знакомый переулок

белел обрывками газет,

торцы заученных прогулок,

толкуй о родине, сосед,

толкуй о чем-нибудь недавнем,

любимом в нынешние дни,

тверди о чем-нибудь недальнем,

о смерти издали шепни,

заметь, заметь — одно и то же

мы говорим так много лет,

бежит полуночный прохожий,

спешит за временем вослед,

горит окно, а ты все плачешь

и жмёшься к черному стеклу,

кого ты судишь, что ты платишь,

река всё плещет на углу.

Пред ним торцы, вода и брёвна,

фасадов трещины пред ним,

он ускоряет шаг неровный,

ничем как будто не гоним.

Глава 27

Гоним. Пролётами Пассажа,

свистками, криками ворон,

густыми взмахами фасадов,

толпой фаллических колонн.

Гоним. Ты движешься в испуге

к Неве. Я снова говорю:

я снова вижу в Петербурге

фигуру вечную твою.

Гоним столетьями гонений,

от смерти всюду в двух шагах,

теперь здороваюсь, Евгений,

с тобой на этих берегах.

Река и улица вдохнули

любовь в потёртые дома,

в тома дневной литературы

догадок вечного ума.

Гоним, но все-таки не изгнан,

один — сквозь тарахтящий век

вдоль водостоков и карнизов

живой и мёртвый человек.

Глава 28

Зимою холоден Елагин.

Полотна узких облаков

висят, как согнутые флаги,

в подковах цинковых мостков,

и мёртвым лыжником с обрыва

скользит непрожитая жизнь,

и белый конь бежит к заливу,

вминая снег, кто дышит вниз,

чьи пальцы согнуты в кармане,

тепло, спасибо и за то,

да кто же он, герой романа

в холодном драповом пальто,

он смотрит вниз, какой-то праздник

в его уме жужжит, жужжит,

не мёртвый лыжник — мёртвый всадник

у ног его теперь лежит.

Он ни при чём, здесь всадник мёртвый,

коня белеющего бег

и облака. К подковам мёрзлым

всё липнет снег, всё липнет снег.

Глава 29

Канал туманный Грибоедов,

сквозь двести лет шуршит вода,

немного в мире переехав,

приходишь сызнова сюда.

Со всем когда-нибудь сживёшься

в кругу обидчивых харит,

к ограде счастливо прижмёшься,

и вечер воду озарит.

Канал ботинок твой окатит

и где-то около Невы

плеснёт водой зеленоватой, —

мой Бог, неужто это вы.

А это ты. В канале старом

ты столько лет плывёшь уже,

канатов треск и плеск каналов

и улиц свет в твоей душе.

И боль в душе. Вот два столетья.

И улиц свет. И боль в груди.

И ты живешь один на свете,

и только город впереди.

Глава 30

Смотри, смотри, приходит полдень,

чей свет теплей, чей свет серей

всего, что ты опять не понял

на шумной родине своей.

Глава последняя, ты встанешь,

в последний раз в своём лице

сменив усталость, жизнь поставишь,

как будто рифму, на конце.

А век в лицо тебе смеётся

и вдаль бежит сквозь треск идей.

Смотри, одно и остаётся —

цепляться снова за людей,

за их любовь, за свет и низость,

за свет и боль, за долгий крик,

пока из мёртвых лет, как вызов,

летят слова — за них, за них.

Я прохожу сквозь вечный город,

дома твердят: река, держись,

шумит листва, в громадном хоре

я говорю тебе: всё жизнь.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОМАН В МОСКВЕ | Петербургский театральный журнал (Официальный сайт)

Ф. М. Достоевский.

«Униженные и оскорбленные» (по мотивам романа).

Часть I. «Наташа». Часть II. «Нелли».

РАТИ-ГИТИС. Мастерская О. Л. Кудряшова.

Режиссер-педагог Светлана Землякова

Спектакль «кудряшей»-третьекурсников по Достоевскому — самый длинный в истории ГИТИСа

(да и не только — наверное, это мировой рекорд среди

учебных постановок). Обычно «Униженные и оскорбленные» идут в два вечера, а на V Международном

фестивале студенческих и постдипломных спектаклей

«Твой шанс» обе части сыграли подряд, в четыре

часа начали — в десять завершили.

Роман-мелодрама на сцене изменил жанр, стал менее чувствительным и многословным, в него проникли иронические ноты. История героев приближена к сегодняшнему дню, и это не банальное «осовременивание», не адаптация: юные актеры под руководством режиссера-педагога Светланы Земляковой пытаются проникнуть в самую суть романа, найти в нем не литературную — живую боль и радость.

Место действия обозначено скупо: на черном заднике,

как будто мелом, сделаны наброски — узнаваемые

очертания известных петербургских зданий,

мостов, Медный всадник, купол Исаакия (графика

Ксении Орловой). Но персонажи живут не там, на классически-прекрасных площадях, среди величественных

архитектурных ансамблей. Их мир ограничен

дворами-колодцами, черными лестницами,

тесными полутемными комнатами. В спектакле аскетично,

но выразительно решено пространство: на узкой, вытянутой по горизонтали сцене — несколько

черных металлических лестниц, поставленных

под разными углами. Они подвижны, их передвигают,

рассекая площадку на зоны. Ступеньки никуда

не ведут, на них сидят герои, как бедные пичужки на жердочках. Образ этот пришел из романа: Нелли часами

сидела на лестнице под дверью квартиры своего

дедушки Смита, добрый Иван Петрович — под дверью Наташи. Белая оконная рама со стеклом стоит

на авансцене. Тоскливо и безнадежно смотрят

в окно своих каморок персонажи, и две нищенки,

распевающие на улице жалостливые песни, заглядывают

в окошко к Наташе… Так героиня второй

части спектакля, Нелли, встречается глазами с героиней

части первой.

Их мир ограничен

дворами-колодцами, черными лестницами,

тесными полутемными комнатами. В спектакле аскетично,

но выразительно решено пространство: на узкой, вытянутой по горизонтали сцене — несколько

черных металлических лестниц, поставленных

под разными углами. Они подвижны, их передвигают,

рассекая площадку на зоны. Ступеньки никуда

не ведут, на них сидят герои, как бедные пичужки на жердочках. Образ этот пришел из романа: Нелли часами

сидела на лестнице под дверью квартиры своего

дедушки Смита, добрый Иван Петрович — под дверью Наташи. Белая оконная рама со стеклом стоит

на авансцене. Тоскливо и безнадежно смотрят

в окно своих каморок персонажи, и две нищенки,

распевающие на улице жалостливые песни, заглядывают

в окошко к Наташе… Так героиня второй

части спектакля, Нелли, встречается глазами с героиней

части первой.

Е. Матвеев (Князь Валковский), М. Запорожский (Иван Петрович).

Фото О. Кочановой

Кочановой

Режиссер, репетируя и разбирая роман со студентами, сочинила собственную сценическую композицию. Две линии, развивающиеся у Достоевского параллельно и независимо, а потом сплетающиеся и взаимодействующие, в постановке отделены друг от друга, и каждой из них посвящен полноценный двухактный спектакль. В первом зрители следят за перипетиями любовной истории Наташи Ихменевой, покинувшей родительский дом, и Алеши, сына коварного князя Валковского. Эта часть завершается разрывом молодых героев. Второй спектакль повествует о судьбе Нелли, непризнанной дочери все того же злодея-князя, совратившего и бросившего когда-то ее мать. Финал объединяет обе линии: Наташа примиряется с отцом, а Нелли умирает.

Подобное композиционное решение не бесспорно.

С одной стороны, каждая из историй, став автономной,

показана крупным планом. Монтажом сцен достигается

головокружительная быстрота развития

событий первой части.

Уходя от мелодраматизма, создатели спектакля

стремились к современной открытой игре, в которой

свободно сочетаются приемы условного и психологического

театра. Некоторые герои порой говорят о себе

в третьем лице — произносят авторский текст, так

подчеркивается зазор между актером и ролью. В спектакле

используется принцип «показывания» персонажа,

а не погружения в него, обозначения чувства, а не проживания «навзрыд». Так, например, сыграны возрастные

роли — чета Ихменевых. Инна Сухорецкая

(студентка режиссерской группы) не изображает

старушку-мать, ее героиня прежде всего возвышенная

душа (поэтому Анна Андреевна в одной сцене ходит

на пуантах). Александр Горелов тоже подчеркивает не возраст, а свойства характера: его Николай Сергеевич

с миской на голове, конечно, Дон Кихот, идеалист и обреченный

борец с великанами. Зонтик в его руках становится

револьвером, когда отец Наташи задумывает

дуэль с оскорбившим его князем.

Некоторые герои порой говорят о себе

в третьем лице — произносят авторский текст, так

подчеркивается зазор между актером и ролью. В спектакле

используется принцип «показывания» персонажа,

а не погружения в него, обозначения чувства, а не проживания «навзрыд». Так, например, сыграны возрастные

роли — чета Ихменевых. Инна Сухорецкая

(студентка режиссерской группы) не изображает

старушку-мать, ее героиня прежде всего возвышенная

душа (поэтому Анна Андреевна в одной сцене ходит

на пуантах). Александр Горелов тоже подчеркивает не возраст, а свойства характера: его Николай Сергеевич

с миской на голове, конечно, Дон Кихот, идеалист и обреченный

борец с великанами. Зонтик в его руках становится

револьвером, когда отец Наташи задумывает

дуэль с оскорбившим его князем.

Сцена из спектакля.

Фото О. Кочановой

Единства в системе образов не наблюдается:

кто-то играет «условно», а кто-то — почти «по Станиславскому». Наверное, режиссер не столько заботилась

о чистоте концепции, сколько учитывала

актерские возможности и природу студентов.

Некоторым ближе оказалось сцепление с персонажем,

перевоплощение в него. Прежде всего это касается

Серафимы Огаревой — в этой бледной хрупкой

блондинке с тонкими нервными руками сам Федор

Михайлович узнал бы свою Наташу. Актриса играет

страстно, сильно, не впадая в сентиментальность.

Ей удаются и мучительные, граничащие с безумием

вспышки (Наташа в ярости бьет своего любящего

друга Ваню, разбрасывает стулья, истерически

хохочет), и изматывающие монологи (она бесконечно

ходит кругами, твердя обрывки стихов, задавая

одни и те же вопросы), и почти безмолвные сцены

(во время встречи с Катей Наташа сидит совершенно

неподвижно, не разжимая губ). Огарева, эмоционально

ведя первую часть, несколько раз появляясь

во второй, своей проникновенной игрой «собирает»

спектакль, держит его.

Наверное, режиссер не столько заботилась

о чистоте концепции, сколько учитывала

актерские возможности и природу студентов.

Некоторым ближе оказалось сцепление с персонажем,

перевоплощение в него. Прежде всего это касается

Серафимы Огаревой — в этой бледной хрупкой

блондинке с тонкими нервными руками сам Федор

Михайлович узнал бы свою Наташу. Актриса играет

страстно, сильно, не впадая в сентиментальность.

Ей удаются и мучительные, граничащие с безумием

вспышки (Наташа в ярости бьет своего любящего

друга Ваню, разбрасывает стулья, истерически

хохочет), и изматывающие монологи (она бесконечно

ходит кругами, твердя обрывки стихов, задавая

одни и те же вопросы), и почти безмолвные сцены

(во время встречи с Катей Наташа сидит совершенно

неподвижно, не разжимая губ). Огарева, эмоционально

ведя первую часть, несколько раз появляясь

во второй, своей проникновенной игрой «собирает»

спектакль, держит его.

Актрисе удается не только с юмором

разыграть ситуацию «любви втроем», но и создать

живой, объемный характер.

Актрисе удается не только с юмором

разыграть ситуацию «любви втроем», но и создать

живой, объемный характер.М. Запорожский (Иван Петрович), Н. Лумпова (Нелли).

Фото О. Кочановой

Во второй части выделяется серьезная работа Надежды Лумповой — несчастной, гордой, истерзанной Нелли. Актриса не пытается растрогать и умилить зрителя, она существует драматично, но без надрыва. Метания неприкаянной, одинокой больной девочки оттеняются умиротворяющим существованием рядом с ней женственной, ласковой Александры Семеновны — подруги Маслобоева (в этой неожиданно заметной роли хороша Полина Лазарева). Сам Маслобоев — Артем Цуканов эффектен в турецком халате и феске, с гитарой.

В течение всего спектакля на сцене Макар

Запорожский — Иван Петрович, писатель, рассказчик

и участник всех событий. Это работа вроде бы

неяркая, но на самом деле очень продуманная, основательная.

Актер то уходит в тень, давая героям высказаться

самостоятельно, то вступает в диалог и вовлекается

в круговорот сюжета, то, горько отстраняясь

от пережитого в прошлом, рассказывает зрителям

о своем отчаянии и одиночестве.

Казалось бы, роль князя Валковского не может получиться в студенческом спектакле — слишком важен здесь опыт, и актерский, и человеческий. Но Евгений Матвеев — прекрасный Валковский! В какие-то моменты молодой артист даже напомнил мне выдающегося актера Виктора Гвоздицкого — свободная острая пластика, мгновенные эмоциональные переходы, владение богатством интонаций, точность в изображении «злого характера». Валковский — неотразимый мужчина, хитрец-профессионал, лицедей и фигляр, жестокий паяц. Князь Матвеева — работа очень зрелая.

Предыдущий выпуск Олега Кудряшова заявил

о себе спектаклями в Театре Наций — там были

возобновлены дипломные «Снегири», поставлена

«Шведская спичка». Нынешний курс, это очевидно,

тоже талантлив и творчески состоятелен. Заметно,

что многие сцены спектакля родились из студенческих

этюдов, которых, видимо, было великое множество.

И, кроме всего прочего, «Униженные и оскорбленные» — спектакль музыкальный.

И представьте, что после шестичасового сценического марафона, после погружения в мрачные бездны Достоевского ребята — свежие, нисколько не уставшие — устроили зрителям еще и зажигательный концерт в фойе, продемонстрировав мастерство сольного и ансамблевого пения!

Июнь 2008 г.

| Петербург /Петербург С момента своего основания триста лет назад город Санкт-Петербург пленял воображение самых знаменитых русских писателей, чьи персонажи изображают город на карте. « Петербург»/Петербург изучает книгу и город друг против друга и через друг друга. Он начинается с новых прочтений романа — как детектива, вдохновленного террористами, бросающими бомбы, как изображения отталкивающей эмоции отвращения и как живописного авангардного текста, — подчеркивающего фантасмагорическое и апокалиптическое видение романа города. Следуя примеру рассказчика о Петербурге, в остальной части этого тома (и на сопутствующем веб-сайте stpetersburg.berkeley.edu) город исследуется с точек зрения, которые раньше не рассматривались — от его трамваев и знаковых офисных зданий в стиле модерн до скотобойня на окраине города. «Четыре повествования в этом томе, ни одно из которых ранее не было переведено на английский язык, предлагают широкий спектр взглядов на крепостное право от первого лица. исторические заметки делают «Рассказы четырех крепостных» важным томом для всех, кто интересуется изучением несвободного труда». — Анна Хрушка, Славянский и восточноевропейский журнал , лето 2011 г. Ольга Матич — профессор русской литературы и культуры Калифорнийского университета в Беркли и автор книги «Эротическая утопия: декадентское воображение в России Fin de Siècle », которая получила награду «Выбор выдающейся академической книги» и почетное упоминание. на премию Альдо и Жанны Скальоне 2007 года в области славянских языков и литературы от Ассоциации современного языка. Запросы средств массовой информации и книготорговцев относительно рецензий, мероприятий и интервью можно направлять в отдел рекламы по адресу [email protected] или по телефону (608) 263-0734. (Если вы хотите проверить книгу на предмет возможного использования в курсе, см. нашу страницу «Учебники». Если вы хотите изучить книгу на предмет возможного лицензирования прав, см. «Права и разрешения».) |

ноябрь 2010 г.

«Предлагает стимулирующую литературную и культурологическую работу в новом формате с мощными • Посетите stpetersburg.berkeley.edu |

|||||||||

Андрей Белый: Петербург

Линии, Окружности, Спирали

Леон Бакст, Андрей Белый (1905)

Петербург как нанесенное на карту и фантастическое пространство — герой и место действия романа Андрея Белого (1916), в котором названы многие настоящие городские районы.

Болтливый и вообще невнятный рассказчик Пролога сообщает читателю, что Невский проспект «прямолинейный» и «для хождения публики», и «если Петербург не столица, то и Петербурга нет. Впрочем, может быть, Петербург не только предстает перед нами, но и действительно предстает – на картах: в виде двух кружочков, вложенных один в другой, с черной точкой в центре». сказал, что из этой черной точки на карте «вырывается и роится печатная книга», как бы для утверждения прямой связи картографирования и романного письма.

Андрей Белый, Ангел ( нажмите для увеличения )

Этот задумчивый рисунок Белого относится к 1910-м годам, периоду, когда он писал Петербург . Хотя он и отличается от образа вздымающейся книги, он представляет собой линии движения, спирально идущие из центра, с ангелом, а не точкой, служащей точкой, из которой исходят вздымающиеся линии. Образы спиралей появляются в ряде медитативных рисунков ровесника Белого, которые он сделал в антропософской коммуне в Дорнахе, Швейцария, где он провел значительное время. Антропософия, духовное учение, разработанное Рудольфом Штайнером, сообщает мистический слой Петербург .

Хотя он и отличается от образа вздымающейся книги, он представляет собой линии движения, спирально идущие из центра, с ангелом, а не точкой, служащей точкой, из которой исходят вздымающиеся линии. Образы спиралей появляются в ряде медитативных рисунков ровесника Белого, которые он сделал в антропософской коммуне в Дорнахе, Швейцария, где он провел значительное время. Антропософия, духовное учение, разработанное Рудольфом Штайнером, сообщает мистический слой Петербург .

Андрей Белый, Медитативный рисунок (1910-е) ( кликните для увеличения )

Визуально Пролог устанавливает романное отношение линии, круга и движения — прямолинейного Петербурга и множества расширяющихся и спиралевидных сфер романа, противодействующих линейности. Работая над своим романом, Белый написал эссе под названием «Линия, круг, спираль символизма», отражающее его интерес к геометрической форме. В этом отношении роман исследует антагонизм между линейным городом и нелинейным модернистским повествованием.

Навигация по Петербургу

Маршруты Аблеухова и Дудкина по городу ( нажмите на карту, чтобы увеличить )

Хотя представление Белого о Петербурге является текучим и временами неточным, в первой главе тщательно проложены маршруты двух его главных героев по городу. город, который подготовил почву для террористического сюжета романа. Высокий государственный чиновник Аполлон Аполлонович Аблеухов, объект этого сюжета, ездит на работу в коляске из своего особняка на Английской набережной, в одном из самых модных мест Петербурга. Хотя он и не назван, мы выводим его из топографического контекста: его расположение на Неве, напротив Васильевского острова, рядом с Николаевским мостом. Поездка сенатора проходит мимо Исаакиевского собора на площадь Марии, место конной статуи самого репрессивного российского императора Николая I. Оттуда карета следует к Невскому проспекту, который, как мы делаем вывод, является Морской, еще одной фешенебельной улицей. Вы можете увидеть его маршрут, отмеченный желтым цветом на карте. После прибытия на оживленный угол Невского его дальнейший путь по городу становится неясным.

После прибытия на оживленный угол Невского его дальнейший путь по городу становится неясным.

|

Карл Булла, Исаакиевский |

Николай I |

Невский Толпа |

Морская улица |

|||

|

( кликните по изображению для увеличения ) | ||||||

На углу Невского путь государственного деятеля пересекается с заговорщиком-террористом Александром Ивановичем Дудкиным. Неся сверток с бомбой, он идет из своей убогой мансарды на Семнадцатой линии в бедный рабочий квартал на Васильевском острове вдали от Невы. Он поворачивает налево на Николаевскую набережную и пересекает Николаевский мост, следуя по пути сенатора до Исаакиевского. Его путь отмечен на карте красным цветом. Хотя мы не знаем, как он попадает на оживленный перекресток на Невском, там глаза двух мужчин мгновенно встречаются, а Дудкин «расширяется, загорается и вспыхивает». Далее мы встречаемся с Дудкиным в убогом ресторанчике на фешенебельной Миллионной улице, где он знакомится с главным заговорщиком Липпанченко, который приказывает ему передать сверток сыну сенатора, Николаю Аполлоновичу (ранее он согласился принять участие в заговоре против отца). ). Затем Дудкин отправляется в особняк Аблеуховых, местонахождение которого изменено на набережную Гагарина. Возвращаясь на свою мансарду, он минует Зимнюю канавку и, перейдя мост, замечает вырисовывающуюся фигуру Медного всадника, конную статую основателя города Петра Великого, расположенную перед Исаакиевским собором. Началась романная погоня.

Далее мы встречаемся с Дудкиным в убогом ресторанчике на фешенебельной Миллионной улице, где он знакомится с главным заговорщиком Липпанченко, который приказывает ему передать сверток сыну сенатора, Николаю Аполлоновичу (ранее он согласился принять участие в заговоре против отца). ). Затем Дудкин отправляется в особняк Аблеуховых, местонахождение которого изменено на набережную Гагарина. Возвращаясь на свою мансарду, он минует Зимнюю канавку и, перейдя мост, замечает вырисовывающуюся фигуру Медного всадника, конную статую основателя города Петра Великого, расположенную перед Исаакиевским собором. Началась романная погоня.

|

Карл Булла, Николаевская набережная |

Николаевский мост |

Канал Зимний |

Медный всадник |

|||

|

( нажмите на изображение для увеличения ) | ||||||

Невский проспект как Фантасмагория

Мстислав Добужинский, Ночь в Петербурге (1924)

( нажмите, чтобы увеличить )

В Петербург упоминаются три реальных общественных места на Невском проспекте: магазин Tait Diamonds, кондитерская Балет и Театр Фарса. Нажмите на них, чтобы увидеть исторические фотографии их точного местоположения на проспекте. «Петербургская ночь» Мстислава Добужинского 1924 года напоминает изображенный Белым фантасмагорический город, в котором улицы превращают людей в тени. Очень похожее ранее окно парикмахерской (1906) с восковыми куклами Упоминание Дудкина о Николае Аполлоновиче как о «парикмахерской кукле: красивый мужчина из воска с робкой неприятной улыбкой на губах, растянутых до ушей».

Нажмите на них, чтобы увидеть исторические фотографии их точного местоположения на проспекте. «Петербургская ночь» Мстислава Добужинского 1924 года напоминает изображенный Белым фантасмагорический город, в котором улицы превращают людей в тени. Очень похожее ранее окно парикмахерской (1906) с восковыми куклами Упоминание Дудкина о Николае Аполлоновиче как о «парикмахерской кукле: красивый мужчина из воска с робкой неприятной улыбкой на губах, растянутых до ушей».

Мстислав Добужинский,

Октябрьская идиллия (1905)

Белым изображение города чаще всего дезавуирует петербургскую упорядоченную прямолинейность: улицы текут в венах лихорадкой; медный всадник, знаменитая городская статуя, покидает свой пьедестал, скачет на чердак Дудкина, чтобы влиться в его жилы металлами; а Невский ночью становится адским проспектом: Вечером огненный туман заливает проспект. Зеленоватая днем, а теперь лучезарная, витрина широко распахивает пасть на Невский; десятки, сотни адских огненных пастей всюду; они извергают свой яркий белый свет на камень; рвота непрозрачной мокротой, похожей на пылающую ржавчину.

перемещаясь по его улицам от аристократического центра до песчаных окраин. В то время как царь Петр Великий планировал уличные пейзажи северной столицы России как контраст с грязными и кривыми улицами Москвы, роман Андрея Белого Петербург (1916), краеугольный камень русского модернизма и кульминация «петербургского мифа» в русской культуре, ставит под сомнение преднамеренный и якобы рациональный характер города в начале ХХ века.

перемещаясь по его улицам от аристократического центра до песчаных окраин. В то время как царь Петр Великий планировал уличные пейзажи северной столицы России как контраст с грязными и кривыми улицами Москвы, роман Андрея Белого Петербург (1916), краеугольный камень русского модернизма и кульминация «петербургского мифа» в русской культуре, ставит под сомнение преднамеренный и якобы рациональный характер города в начале ХХ века.  Из поэзии и мемуаров террористов, фотографий и произведений искусства, карт и путеводителей того периода город предстает как живой организм, мир грез в движении и на стыке современности и модернизма.

Из поэзии и мемуаров террористов, фотографий и произведений искусства, карт и путеводителей того периода город предстает как живой организм, мир грез в движении и на стыке современности и модернизма.  Авторы:

Авторы:  — Джули А. Баклер, автор книги « Картографирование Санкт-Петербурга»

— Джули А. Баклер, автор книги « Картографирование Санкт-Петербурга»