В помощь школьнику. 9 класс. «Мёртвые души»

Ольга Разумихина — выпускница Литературного института им. А. М. Горького, книжный обозреватель и корректор, а также репетитор по русскому языку и литературе. Каждую неделю она комментирует произведения, которые проходят учащиеся 9—11 классов.

Колонка «В помощь школьнику» будет полезна и тем, кто хочет просто освежить в памяти сюжет той или иной книги, и тем, кто смотрит глубже. В материалах О. Разумихиной найдутся исторические справки, отсылки к трудам литературоведов, а также указания на любопытные детали и «пасхалки» в текстах писателей XVIII—XX вв.

Текст: Ольга Разумихина

Главный герой поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души» — Павел Иванович Чичиков, типичный «середнячок», в облике которого нет ничего примечательного: он «не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод». Чин Чичикова в «Табели о рангах» также находится примерно посередине: в те времена — а действие произведения разворачивается в 1830-х годах — существовало 14 классов, главный герой «Мёртвых душ» принадлежит к шестому. Но вот преступный замысел, к которому пришёл Чичиков, можно назвать уникальным.

Но вот преступный замысел, к которому пришёл Чичиков, можно назвать уникальным.

Преступная схема

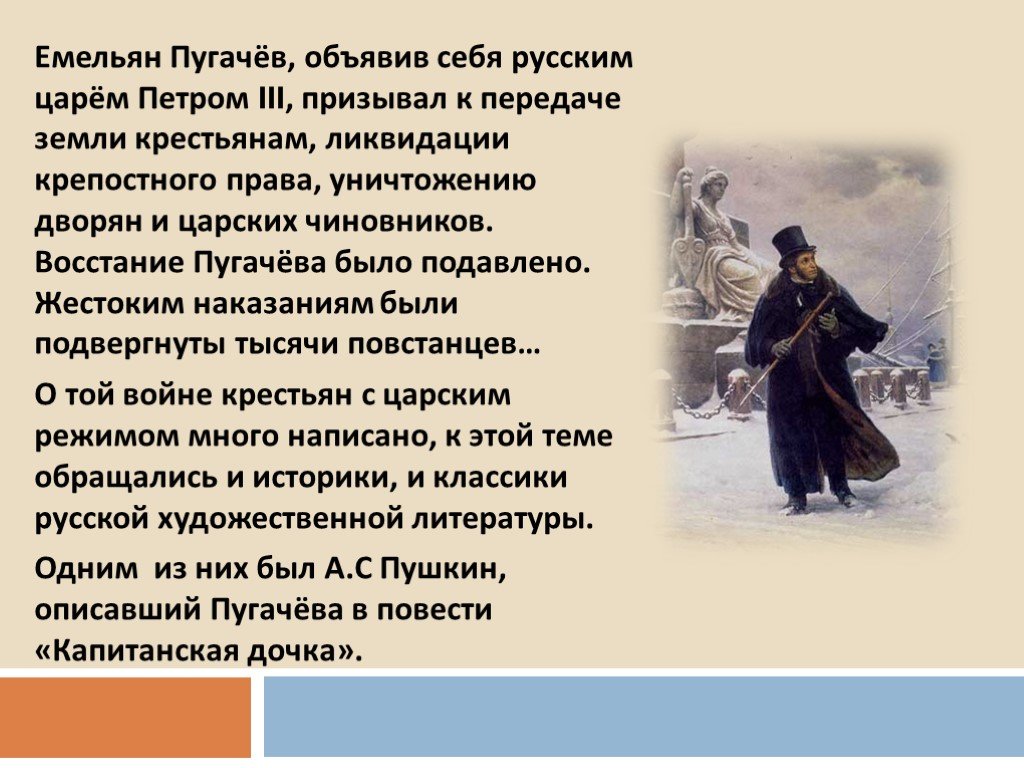

Многие школьники, читая поэму впервые, не совсем понимают, что такое мёртвые души и как на них можно было заработать. Всё дело в том, что до 1861 года дворяне имели в подчинении крепостных крестьян, которых и называли «душами». Фраза «у помещика пятьсот душ» означала, что на него работают пятьсот крестьян мужского пола: женщины в списке «душ» не учитывались. Помещик взимал с крепостных барщину, то есть продукты ручного труда (например, молоко, мясо, шерсть и т. д.) либо оброк — деньги, но и сам платил налог, и чем больше душ было у помещика, тем больший взнос полагалось делать в пользу государства.

Вот только перепись населения проходила не каждый год, и за это время энное количество крестьян умирало. Но по спискам они всё ещё считались живыми, и за них также нужно было платить. Этим и решил воспользоваться ушлый Чичиков: он предлагал помещикам деньги за крестьян, которые были уже покойниками, чтобы освободить дворян от взносов. Однако делал он это не из добрых побуждений: купленных «крестьян» он собирался заложить, как в ломбард. Для этого не требовалось приводить их куда-либо: достаточно было показать бумагу, подтверждающую факт покупки. Вот наш герой и отправился в губернский город NN на «промысел».

Однако делал он это не из добрых побуждений: купленных «крестьян» он собирался заложить, как в ломбард. Для этого не требовалось приводить их куда-либо: достаточно было показать бумагу, подтверждающую факт покупки. Вот наш герой и отправился в губернский город NN на «промысел».

Почему же Чичиков не хотел зарабатывать деньги честным способом? Во многом потому, что покойный отец дал ему наставление:

Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. <…> С товарищами не водись, они тебя добру не научат; а если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не потчевай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи копейку.

Эти слова произвели большое впечатление на мальчика, и уже в школе он подлизывался к учителям, чтобы они ставили ему хорошие оценки. Затем он поступил на таможенную службу и сколотил капитал, помогая провозить контрабанду. Однако тайное стало явным, и Чичикова уволили, а весь «заработок» пошёл на то, чтобы откупиться от судей. Возможно, чичиковская схема на таможне бы не раскрылась, если бы не ссора с сообщником. Так главный герой лишний раз убедился, что отец был прав: от товарищей одни неприятности. А раз так, то новую преступную схему он должен реализовать в одиночку.

Однако тайное стало явным, и Чичикова уволили, а весь «заработок» пошёл на то, чтобы откупиться от судей. Возможно, чичиковская схема на таможне бы не раскрылась, если бы не ссора с сообщником. Так главный герой лишний раз убедился, что отец был прав: от товарищей одни неприятности. А раз так, то новую преступную схему он должен реализовать в одиночку.

Манилов

Первый помещик, которого Чичиков удостаивает визитом, — это человек средних лет по фамилии Манилов. Как и Чичиков, он не представляет собой ничего особенного, однако это касается не столько внешности героя и его положения в обществе, а характера, привычек и устремлений.

Один бог разве мог сказать, какой был характер Манилова. <…> На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару. <…> В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать: какой приятный и добрый человек! В следующую за тем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь: чорт знает, что такое! и отойдешь подальше; если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную.

Помещик живёт с супругой и двумя сыновьями: Алкидом и Фемистоклюсом. Имена эти взяты из «мёртвого» древнегреческого языка и указывают на то, что человек, назвавший так детей, безнадёжно «застрял» в каком-то одном времени. Чем больше мы изучаем интерьер поместья Манилова, тем больше мы в этом убеждаемся. Так, в кабинете уже много лет лежит книга, заложенная на 14-й странице, а в мебельном гарнитуре, приобретённом сразу после свадьбы, недостаёт двух стульев.

Так чем же занимается Манилов, если не уделяет внимания хозяйству? Может, он хороший семьянин? На первый взгляд кажется, что так, тем более что они с супругой «совершенно довольны друг другом». Однако и это общение пустое, поверхностное: муж и жена принимают гостей и иногда «напечатлевают друг другу поцелуй», но в основном бездельничают. Свободное время Манилов проводит в мечтаниях, и когда приезжает Чичиков, он с радостью уступает ему мёртвые души задаром, а затем воображает, как славно было бы, если бы Павел Иванович поселился по соседству.

Коробочка

После Манилова Чичиков посещает помещицу по фамилии Коробочка. Она предлагает Чичикову купить у неё пеньки, ржаной муки или крупы, но главный герой отклоняет все эти предложения. Павел Иванович настаивает на том, что ему нужны «мёртвые души», и только. Дворянка пугается и думает, что Чичиков предлагает откапывать их из земли, но затем сразу же начинает торговаться.

Коробочка жутко боится продешевить, и вскоре читатель понимает, что всё её время занято мелкой торговлей и накоплением денег. Зачем они ей нужны — неясно: крепостные обеспечивают хозяйку всем необходимым, предметы роскоши старушку не интересуют, а оставлять наследство некому (детей у неё не уродилось). Однако Коробочка настолько бережлива, что предусмотрела разные мешочки для монет разного номинала:

В один мешочек отбирают всё целковики, в другой полтиннички, в третий четвертачки, хотя с виду и кажется, будто бы в комоде ничего нет, кроме белья, да ночных кофточек, да нитяных моточков, да распоротого салопа, имеющего потом обратиться в платье, если старое как-нибудь прогорит во время печения праздничных лепешек со всякими пряженцами или поизотрется само собою. Но не сгорит платье и не изотрется само собою; <…> салопу суждено пролежать долго в распоротом виде, а потом достаться по духовному завещанию племяннице внучатной сестры вместе со всяким другим хламом.

Но не сгорит платье и не изотрется само собою; <…> салопу суждено пролежать долго в распоротом виде, а потом достаться по духовному завещанию племяннице внучатной сестры вместе со всяким другим хламом.

Именно Коробочка впоследствии, сама того не желая, раскроет замысел Чичикова: она поедет в город и станет выведывать цену на мёртвые души, желая убедиться, что не продешевила. Также в обличении Павла Ивановича сыграет значительную роль следующий помещик.

Ноздрёв

Дворянин с забавной фамилией Ноздрёв — полная противоположность прилежного семьянина Манилова. Он — кутила и озорник, страстный охотник и карточный шулер. А ещё он, кажется, страдает синдромом Мюнхгаузена, то есть не отличает в собственном воображении правды от вымысла.

Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории. <…> Или выведут его под руки из зала жандармы, или принуждены бывают вытолкать свои же приятели. <…> Или нарежется в буфете таким образом, что только смеется, или проврется самым жестоким образом, так что наконец самому сделается совестно. И наврет совершенно без всякой нужды: вдруг расскажет, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой шерсти.

<…> Или нарежется в буфете таким образом, что только смеется, или проврется самым жестоким образом, так что наконец самому сделается совестно. И наврет совершенно без всякой нужды: вдруг расскажет, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой шерсти.

Чичиков и не собирался ехать к Ноздрёву, но встретил его в трактире, и тот чуть не силой увёз Павла Ивановича к себе в поместье. Естественно, новый приятель вскоре устраивает безобразный скандал. Чичиков и у него пытается выторговать мёртвых душ, но тот не согласен продавать: он убеждает Павла Ивановича выиграть у него в шашки и начинает откровенно жульничать. Главный герой объявляет, что не согласен играть на таких условиях, и Ноздрёв называет того подлецом и бросается в драку. Чичикова спасает только то, что в тот же миг в дверь стучится капитан-исправник и объявляет, что Ноздрёв взят под суд «по случаю нанесения помещику Максимову личной обиды розгами в пьяном виде».

Собакевич

Отличительная черта следующего помещика, Собакевича, — не излишняя маниловская «слащавость», не скупость и не буйный характер, а неприкрытое презрение, которое он испытывает ко всем подряд. Когда Чичиков пытается начать светскую беседу и упомянуть кого-либо из встреченных в городе NN лиц, Собакевич всех их называет дураками и разбойниками, а затем подытоживает:

Когда Чичиков пытается начать светскую беседу и упомянуть кого-либо из встреченных в городе NN лиц, Собакевич всех их называет дураками и разбойниками, а затем подытоживает:

Я их знаю всех: это всё мошенники; весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек: прокурор, да и тот, если сказать правду, свинья.

Грубость характера буквально написана на лице Собакевича: Чичикову он поначалу кажется похожим «на средней величины медведя». Помещик почти не двигает шеей и постоянно наступает гостям на ноги, а имение его обставлено безобразной тяжёлой мебелью, которая как будто хочет сказать: «И я тоже Собакевич!» Итак, такта и вкуса у дворянина нет, зато житейской смекалки — сколько угодно. Услышав от Чичикова, что тому нужны мёртвые души, Собакевич не задаёт ни одного «лишнего» вопроса, но назначает такую цену, что Павел Иванович не верит собственным ушам. Впрочем, два мошенника всё-таки заключают сделку, и только потом главный герой поэмы обнаруживает, что Михайло Семёныч схитрил и внёс в список девицу (за женщин деньги, как уже было сказано, не полагались).

Плюшкин

Последний помещик, с которым знакомится Чичиков, — старик по фамилии Плюшкин. В отличие от вышеперечисленных персонажей, его жизнь скорее трагична, нежели комична. Некогда имение Плюшкина было богатейшим, и он жил в нём с обожаемой супругой и тремя детьми.

Но добрая хозяйка умерла. <…> [Старшая дочь] Александра Степановна скоро убежала с штабс-ротмистром, <…> зная, что отец не любит офицеров по странному предубеждению, будто бы все военные картежники и мотишки. <…> Сын, будучи отправлен в губернский город с тем, чтобы узнать в палате, по мнению отца, службу существенную, определился вместо того в полк. <…> Наконец последняя дочь, остававшаяся с ним в доме, умерла, и старик очутился один сторожем, хранителем и владетелем своих богатств.

Человек, больше всего на свете ценивший свою семью, остался совсем один. Теперь он целые дни проводит в поисках всякого сора, такого как старая подмётка или клочок бумаги, который складывает в углу одной из комнат. В доме не осталось еды, которую можно было бы предложить гостям, кроме засохшего кулича; а Чичиков, впервые увидев Плюшкина, принял его за старуху-ключницу. Имение пришло в запустение, и крепостные теперь «мрут как мухи» либо убегают.

В доме не осталось еды, которую можно было бы предложить гостям, кроме засохшего кулича; а Чичиков, впервые увидев Плюшкина, принял его за старуху-ключницу. Имение пришло в запустение, и крепостные теперь «мрут как мухи» либо убегают.

Круги ада

Почему же Чичиков посещает помещиков именно в такой последовательности? Большинство литературоведов считает, что при создании «Мёртвых душ» Н. В. Гоголь опирался на сюжет «Божественной комедии» средневекового итальянского поэта Данте Алигьери. Главный герой этого произведения путешествует по кругам ада, и чем ниже он спускается, тем тяжелее грехи людей, которых он встречает. Очевидно, что Манилов не делает в своей жизни ничего хорошего, но и вреда никому не приносит. А вот Плюшкин, не позволив детям самостоятельно выбрать жизненный путь, разрушил свою семью, а также оказался виноват в гибели сотен крестьян, которые в его имении оказались буквально запертыми в ловушке.

Однако современный литературовед Д. Л. Быков считает, что структура «Мёртвых душ» скорее напоминает сюжет «Одиссеи» — книги, написанной древнегреческим поэтом Гомером. В этом произведении главный герой — Одиссей — проходит множество испытаний, чтобы после Троянской войны вернуться домой, к супруге Пенелопе. Разница лишь в том, что Чичикову некуда возвращаться: родители умерли, друзей не было и нет, жены и детей тоже. Именно поэтому, предполагает Быков, Гоголь посчитал второй том «Мёртвых душ» недостаточно убедительным и сжёг.

В этом произведении главный герой — Одиссей — проходит множество испытаний, чтобы после Троянской войны вернуться домой, к супруге Пенелопе. Разница лишь в том, что Чичикову некуда возвращаться: родители умерли, друзей не было и нет, жены и детей тоже. Именно поэтому, предполагает Быков, Гоголь посчитал второй том «Мёртвых душ» недостаточно убедительным и сжёг.

Руководство по отчетности в области устойчивого развития

%PDF-1.6 % 5503 0 obj >/FICL:Enfocus 5497 0 R/PageMode/UseOutlines/ViewerPreferences>/Outlines 474 0 R/Metadata 5537 0 R/AcroForm 5505 0 R/Pages 5484 0 R/OpenAction 5533 0 R/StructTreeRoot 532 0 R/Type/Catalog>> endobj 5497 0 obj > endobj 474 0 obj > endobj 5537 0 obj >stream 2006-11-26T21:38:27Z2009-06-17T16:05:06+02:002009-06-17T16:05:06+02:00Adobe InDesign CS (3.0.1)proof:pdfadobe:docid:indd:4e1bdd11-7d7d-11db-bf5b-c5e96438640buuid:a02b31b4-8f25-4346-b40f-f033406955cacc048b75-7288-11db-b262-dfd8e8399375adobe:docid:indd:69dd3534-4d25-11db-8327-d1df731b27e6application/pdf

n.PwI? Ʈ/

Как вы определяете «природу»? Наверное, с рассказом.

В одном из своих журналов естествоиспытатель и философ-эколог Джон Мьюир написал: «Самый прямой путь во Вселенную лежит через дикие леса».

Спросите любого заядлого путешественника на природе, как он или она впервые начали привязываться к природе, миру природы или определенному виду дикой природы, и вы услышите столько же анекдотов, сколько и людей, которых вы расспрашиваете. Это могло начаться с детства, похода на выходные и ночей, проведенных под звездами, поездки в культовый национальный парк с родителями, первой рыбалки или даже форта на заднем дворе, который по субботам строили из материалов, найденных в лесу.

Но что такое природа, то, что когда-то пережило, продолжает тянуть нас и тянуть за сердце? Существует ли одно окончательное определение этого?

Согласно словарю The Merriam-Webster Dictionary, природа — это «творческая и контролирующая сила во Вселенной», «внешний мир во всей его полноте» или «первоначальное состояние человечества». В Новом Оксфордском американском словаре природа описывается как «явления физического мира в совокупности, включая растения, животных, ландшафт и другие особенности и продукты земли, в отличие от людей или человеческих творений»; «основные или неотъемлемые черты чего-либо, особенно когда они рассматриваются как его характеристики»; или «врожденные или существенные качества или характер человека или животного».

В Новом Оксфордском американском словаре природа описывается как «явления физического мира в совокупности, включая растения, животных, ландшафт и другие особенности и продукты земли, в отличие от людей или человеческих творений»; «основные или неотъемлемые черты чего-либо, особенно когда они рассматриваются как его характеристики»; или «врожденные или существенные качества или характер человека или животного».

Прочитав эти официальные определения, вы можете заключить, что природа — это то, что внутри нас, все , но — то, что внутри нас, или что-то внешнее, что управляет нашим миром.

Я думаю, пришло время обратиться к поэтам за лучшим пониманием термина природа.

Почти у каждого любителя активного отдыха есть анекдот из детства о том, как природа впервые стала личной страстью.

Что говорят поэты и художники: родство и ясность; общение и цвета

Определяя природу, XIX века, американский поэт Ральф Уолдо Эмерсон лаконично выразился: «Природа — это изменчивое облако, которое всегда и никогда не бывает одним и тем же». Возможно, это самое лирическое описание термина, которое я когда-либо читал.

Возможно, это самое лирическое описание термина, которое я когда-либо читал.

Другие попытки различных поэтов, писателей-натуралистов и даже авторов песен попадают в категорию, которую я называю «родством», где природа действует как связующее звено между всеми вещами. Как писал Уильям Шекспир: «Одно прикосновение к природе роднит весь мир».

Мысль, высказанная автором песен Л. Вулфом Гилбертом, близка к той же самой мысли: «Те, кто находит красоту во всей природе, обретут единство с тайнами самой жизни». Писатель-естествоиспытатель Лорен Эйсели писал: «Нельзя сорвать цветок, не потревожив звезду». А ученый 17 века Блез Паскаль выражает это так: «Наименьшее движение имеет значение для всей природы. Весь океан затронут галькой».

Вторая группа изображений слова природа Я бы отнес к категории «чистота». Билл Уоттерсон, создатель популярного комикса Calvin and Hobbes , пишет: «Если бы люди сидели снаружи и каждую ночь смотрели на звезды, держу пари, они жили бы совсем по-другому». Альберт Эйнштейн написал: «Загляните в природу глубже, и тогда вы все поймете лучше». Художник Винсент Ван Гог однажды сказал: «Я испытываю период пугающей ясности в те моменты, когда природа так прекрасна. Я уже не уверен в себе, и картины появляются как во сне». А это от Джона Мьюира: «Самый прямой путь во Вселенную лежит через лесную глушь».

Альберт Эйнштейн написал: «Загляните в природу глубже, и тогда вы все поймете лучше». Художник Винсент Ван Гог однажды сказал: «Я испытываю период пугающей ясности в те моменты, когда природа так прекрасна. Я уже не уверен в себе, и картины появляются как во сне». А это от Джона Мьюира: «Самый прямой путь во Вселенную лежит через лесную глушь».

«Нельзя сорвать цветок, не потревожив звезду», — сказал американский антрополог и писатель-естествоиспытатель Лорен Эйсли.

Огюст Роден, французский скульптор XIX века, озвучил третью категорию, в которую можно было бы поместить природы изображений: природа как общение. Он считал, что «художник — наперсник природы; цветы ведут с ним диалог изящным изгибом своих стеблей и гармонично окрашенными оттенками цветков. У каждого цветка есть сердечное слово, которое природа направляет к нему».

Но мои любимые определения природы относятся к четвертому набору: природа как цвет. Например, французский художник Эдуард Мане писал: «В природе нет линий, есть только цветные области, одна против другой». Ральф Уолдо Эмерсон упомянул, что «природа всегда носит цвета духа». А детский поэт Мэтти Дж. Т. Степанек сказал: «Закат по-прежнему остается моим любимым цветом, а радуга — вторым».

Ральф Уолдо Эмерсон упомянул, что «природа всегда носит цвета духа». А детский поэт Мэтти Дж. Т. Степанек сказал: «Закат по-прежнему остается моим любимым цветом, а радуга — вторым».

Грязно-сладкий и чудесный, как лужи

Мэтти Дж. Т. Штепанек, умерший в возрасте 13 лет, во многих отношениях был выдающимся молодым человеком. Поскольку слова о природе в настоящее время удаляются из детских словарей, большинству молодых людей трудно развить глубокое понимание того, что такое природа, как это сделала Мэтти. К счастью, дошкольные учреждения на природе — дошкольные учреждения, которые стремятся помочь детям развить личные отношения с природой — набирают силу в Соединенных Штатах. Национальный опрос воспитателей дошкольных учреждений, ориентированных на природу, проведенный в 2017 году, показал, что количество детских дошкольных учреждений и лесных детских садов, действующих в США, находится на рекордно высоком уровне: 250, что на 60% больше, чем в 2016 году, когда их было 1509. 0003

0003

Количество детских дошкольных учреждений в США растет.

Этот всплеск особенно важен сегодня, потому что погодные явления, такие как ураганы и растущее количество свидетельств изменения климата, могут заставить детей рассматривать природу как угрозу, а не приветствие. Важно развивать личные отношения с природой в молодости; очень трудно научиться любить и защищать что-то, если вы никогда не испытывали этого. И исследования показывают, что дети, которые учатся на открытом воздухе, имеют лучшие академические результаты, в том числе более высокие баллы по стандартным тестам.

Хотя дошкольные учреждения на природе могут быть недоступны для большинства детей, есть вещи, которые родители могут сделать, чтобы помочь своим детям привить любовь к природе. Почитайте книгу вместе на улице. Переворачивайте камни и узнайте, что скрывается под ними. Автор Ричард Лув, автор национального бестселлера 2005 года «Последний ребенок в лесу: Спасение наших детей от синдрома дефицита природы , » предлагает «прогулку на животе»: лечь на живот на заднем дворе и закрыть посмотрите на все, что живет между травинками. Эти занятия будут способствовать развитию у детей чувства разнообразия и удивления мира природы и их места в нем.

Эти занятия будут способствовать развитию у детей чувства разнообразия и удивления мира природы и их места в нем.

Мне нравится думать, что именно это имел в виду Э. Э. Каммингс, когда писал: «Мир грязно-сочный и чудесный, как лужи».

По словам Э. Э. Каммингса, «Мир грязно-сочный и чудесный».

Возбуждение души и комок в горле

Точные слова, которые можно использовать для определения природы , всегда могут ускользнуть от нас. Но я думаю, что мы узнаём её, когда сталкиваемся с ней, потому что природа — это то, что вызывает у нас ком в горле и волнение в душе. Я считаю, что каждый из нас инстинктивно выстраивает собственное определение природа , которая так или иначе включает в себя понятия родства, ясности, связи и цвета.

Вероятно, поэтому одно или два предложения, похоже, не раскрывают суть слова природа. Чтобы объяснить это, нам нужно рассказать свою собственную историю целиком. Нам нужно выразить вещь тем, как мы впервые познакомились с ней. И из-за этого мы знаем, что дети, играющие на улице сегодня, завтра станут поклонниками природы и рассказывают анекдоты.

И из-за этого мы знаем, что дети, играющие на улице сегодня, завтра станут поклонниками природы и рассказывают анекдоты.

Найди свои истинные места и естественные места обитания,

Конфеты

Описание, предсказание, объяснение | Природа Поведение человека

Описание, предсказание, объяснение

Скачать PDF

Скачать PDF

- Редакция

- Опубликовано:

Природа Поведение человека том 5 , страница 1261 (2021)Процитировать эту статью

-

5218 доступов

-

2 Цитаты

-

23 Альтметрический

-

Сведения о показателях

Описание, предсказание и объяснение важны в науке. Мы приветствуем описательные, прогностические и объяснительные исследования, если в работе четко определены ее цели и используются соответствующие методы для достижения своих целей.

Мы приветствуем описательные, прогностические и объяснительные исследования, если в работе четко определены ее цели и используются соответствующие методы для достижения своих целей.

Традиционно в социальных науках и науках о жизни особое внимание уделялось объяснению: выявлению причинно-следственных связей между явлениями, так что вмешательство с целью изменения причины обязательно изменит результат. Кроме того, социологи и ученые-биологи отдают приоритет механистическим доказательствам, которые могут объяснить причинно-следственные связи между событиями или чертами.

Описание и предсказание традиционно играли второстепенную роль в естественных и социальных науках. Описание в значительной степени считалось ценным только в той мере, в какой оно обеспечивает отправную точку для каузального вывода. Предсказание может быть полезным, но само по себе имеет мало общего с поиском «научной истины» или выявлением законов, управляющих природными и социальными явлениями.

Эти исторические акценты и предпочтения также определили то, что считается «значительным научным достижением» в этих областях, то есть идентификацию и точную оценку причинных эффектов.

За последние несколько лет это отношение изменилось, отчасти из-за роста объемов больших данных, а отчасти из-за того, что естественные и социальные науки все больше взаимодействуют с информатикой и машинным обучением, где предсказание является главной целью.

Мы не считаем, что описательные исследования по своей сути представляют меньшую ценность или интерес, особенно когда они раскрывают ранее неизвестные явления или описывают явления в масштабе с помощью новых мер и инструментов. Точно так же прогностические исследования бесценны для предсказания будущих результатов — например, для прогнозирования риска заболеваний, выявления молодых людей, которым грозит более низкая успеваемость, или прогнозирования последствий антропогенного изменения климата — когда причинно-следственные связи плохо изучены или даже когда взаимосвязи между эффектами не может быть правдоподобно причинным.

Если в вашей рукописи задан направляющий вопрос (вызывает ли x /влияет/влияет ли y ?), но сообщается только корреляционное доказательство, скорее всего, она будет возвращена вам без рассмотрения с объяснением причины нашего решения. Эксперименты являются ключевым инструментом причинно-следственного вывода. Однако для некоторых ключевых вопросов, касающихся человеческого поведения, экспериментальное манипулирование интересующими независимыми переменными может быть неэтичным, незаконным или невыполнимым. В этих случаях мы ожидаем, что авторы будут использовать стратегии идентификации, разработанные для данных наблюдений, например, планы «разность в разнице», разрывность регрессии или инструментальные переменные 9.0156 1

Если ваша рукопись направлена на прогнозирование будущих результатов в области широкого интереса и значимости, мы ожидаем, что она будет включать проверку ваших прогнозов вне выборки в независимом наборе данных, если существует подходящий тестовый набор данных. В тех случаях, когда другого подходящего набора данных не существует, работа может основываться на перекрестной проверке с использованием того же набора данных и разделении набора данных на обучающие и тестовые компоненты.

В тех случаях, когда другого подходящего набора данных не существует, работа может основываться на перекрестной проверке с использованием того же набора данных и разделении набора данных на обучающие и тестовые компоненты.

Мы ценим описательные исследования, особенно когда отсутствуют надежные описания конкретных явлений или обнаруживаются новые явления широкого значения, а набор данных велик и достаточно разнообразен или репрезентативен. Механистические доказательства не являются обязательными для публикации в таких случаях, равно как и прогнозирование: хотя описательные исследования могут стать отправной точкой для причинно-следственных выводов или прогнозов в будущем, это не является обязательным требованием для их публикации. Однако, если рассматриваемое явление было хорошо описано в прошлом и конкретная область ожидает механистических доказательств в качестве следующего шага, мы ожидаем, что работа выходит за рамки описания.

Исследователи утверждают, что границы между предсказанием и объяснением гораздо менее четкие, чем традиционно считалось: выявление причинно-следственных связей обеспечивает основу для предсказания будущих результатов в тех же контекстах.

Ссылки

-

Маринеску, И. Э., Лоулор, П. Н. и Кординг, К. П. Нац. Гум. Поведение 2 , 891–898 (2018).

Артикул Google Scholar

-

Hofman, J.M. et al. Природа 595 , 181–188 (2021).

Артикул КАС Google Scholar

Скачать ссылки

Права и разрешения

Перепечатки и разрешения

Об этой статье

Эта статья цитируется

-

Объяснимая аналитика: понимание причин, исправление ошибок и достижение все более совершенной точности благодаря природе различимых закономерностей.