Особенности эмоционально-волевой сферы и поведения у детей страдающих умственной отсталостью

Личность развивается в процессе деятельности и общения с другими людьми, во взаимодействие с которыми она включена социально необходимым образом. Другими словами личность формируется и проявляется в процессе непосредственного общения внутри сменяющихся в ходе индивидуального развития ребенка микросоциальных групп и коллективов.

Личность — это конкретный человек, занимающийся определенными видами деятельности, осознающий свое отношение к окружающей среде и имеющий свои индивидуальные особенности. Личность развивается в процессе деятельности и общения с другими людьми, во взаимодействие с которыми она включена социально необходимым образом. Другими словами личность формируется и проявляется в процессе непосредственного общения внутри сменяющихся в ходе индивидуального развития ребенка микросоциальных групп и коллективов.

Развитие личности в онтогенезе происходит по двум взаимодополняющим линиям: линии социализации (присвоение общественного опыта) и линии индивидуализации (приобретение самостоятельности, относительной автономности).

Уровень развития личности, степень се зрелости определяется гармоничностью и возрастной нормативностью сочетания данных линий в процессе индивидуального развития человека.

Этапы развития личности — это этапы постепенного включения ребенка в многообразные социальные отношения с одновременным формированием целостной и иерархизированной структуры личности. Другими словами, в процессе личностного развития формируются определенные социальные ориентиры по отношению к себе и другим.

Условием нормального врастания ребенка в цивилизацию является единство двух планов развития — естественного (биологического) и социального (культурного). По выражению Л. С. Выготского, «оба ряда изменений взаимопроникают один в другой и образуют в сущности единый ряд социально-биологического формирования личности ребенка».

Таким образом, задержка или отклонения в становлении личностного уровня развития ребенка могут быть обусловлены как нарушениями психофизиологической организации детского организма, так и отклонениями, выражаясь словами Л. С. Выготского, в собственно культурном развитии ребенка. В результате неблагоприятных условий воспитания, часто на фоне легких нарушений функционирования ЦНС, к подростковому возрасту может наблюдаться формирование специфического вида дизонтогенеза ребенка, определяемого как патохарактерологическое формирование личности. Основным негативным последствием патологического уровня личностного развития является наличие выраженных затруднений в социально-психологической адаптации, проявляющейся во взаимодействии личности с социумом и с самим собой.

С. Выготского, в собственно культурном развитии ребенка. В результате неблагоприятных условий воспитания, часто на фоне легких нарушений функционирования ЦНС, к подростковому возрасту может наблюдаться формирование специфического вида дизонтогенеза ребенка, определяемого как патохарактерологическое формирование личности. Основным негативным последствием патологического уровня личностного развития является наличие выраженных затруднений в социально-психологической адаптации, проявляющейся во взаимодействии личности с социумом и с самим собой.

Говоря об отклонениях в становлении личностного уровня регуляции поведения и деятельности в дошкольном возрасте, следует также иметь в виду, что несвоевременное развитие любых психических процессов, включая личностные характеристики, будет прежде всего сказываться на уровне социально-психологической адаптации ребенка, оптимальной форме его функционирования.

Все аспекты личностной сферы формируются у умственно отсталых детей также замедленно и с большими отклонениями. Детям свойственно резко выраженное отставание в развитии эмоций, недифференцированность и нестабильность чувств, ограничение диапазона переживаний, крайний характер проявлений радости, огорчения, веселья.

Детям свойственно резко выраженное отставание в развитии эмоций, недифференцированность и нестабильность чувств, ограничение диапазона переживаний, крайний характер проявлений радости, огорчения, веселья.

Проявление эмоций не зависит от качественного своеобразия структуры дефекта, т. е. от принадлежности ребенка к определенной клинической группе. Развитие эмоций умственно отсталых детей в значительной мере определяется правильной организацией всей их жизни и наличием специального педагогического воздействия, осуществляемого педагогами. Благоприятные условия способствуют сглаживанию импульсивных проявлений гнева, обиды, радости, вырабатыванию правильного бытового поведения, закреплению необходимых для жизни в семье или в детском учреждении навыков и привычек, а также позволяют детям сделать первые шаги в направлении контроля за своими эмоциональными проявлениями. Первое в России исследование личности умственно отсталых детей (так называемого феномена «психического насыщения») было осуществлено в 1930-е гг.

В данной работе описывается, как удалось сделать общение с окружающими более адекватным, нейтрализовать импульсивные проявления радости, злобы, обиды у 11-летнего ребенка с умственной отсталостью в степени имбецильности через воспитание привычных стереотипов и склонность к повышенному, часто бессмысленному говорению. Резкие проявления негативизма по незначительным поводам у умственно отсталого ребенка с легкой степенью психического недоразвития были преодолены за счет стимулирования развития рефлексии, т. е. еще раз был подтвержден тезис Л. С. Выготского о том, что «в виде общего правила можно сказать: «чем дальше отстоит синдром с точки зрения своего возникновения и места, занимаемого им в структуре, от первопричины, от самого дефекта, тем легче он при прочих равных условиях может быть устранен с помощью психотерапевтических и лечебно-педагогических приемов».

е. еще раз был подтвержден тезис Л. С. Выготского о том, что «в виде общего правила можно сказать: «чем дальше отстоит синдром с точки зрения своего возникновения и места, занимаемого им в структуре, от первопричины, от самого дефекта, тем легче он при прочих равных условиях может быть устранен с помощью психотерапевтических и лечебно-педагогических приемов».

Дети с удовольствием слушают выразительно читаемые или рассказываемые доступные для их понимания простейшие тексты, включающие эмоционально окрашенные компоненты. Мимикой, жестами и словесными реакциями они выражают сочувствие слабым и добрым героям и отрицательное отношение к их обидчикам. В понятной для него ситуации умственно отсталый ребенок способен к сопереживанию, к эмоциональному отклику на переживания другого человека.

Тем более дети проявляют отчетливо выраженное эмоциональное отношение к своим близким. Они любят своих родителей и воспитателей и обнаруживают это со всей очевидностью.

Волевая сфера умственно отсталых детей находится на самых начальных этапах формирования. Ее становление непосредственно связано с появлением речи, которая позволяет ребенку понять необходимость того или иного способа действия.

Побудителями поведения ребенка и одним из значимых критериев социальной активности личности являются его интересы. Мотивационно-потребностная сфера умственно отсталых детей находится на начальной стадии становления. Их интересы тесно связаны с занимательностью выполняемой деятельности, мало интенсивны, неглубоки, односторонни, ситуативны, недифференцированны и неустойчивы, вызываются преимущественно физиологическими потребностями. Дети руководствуются, как правило, ближайшими мотивами. Многие исследователи отмечают как характерную черту умственно отсталого ребенка отсутствие у него интереса к познанию. Его импульсивные реакции, конечно, не могут быть оценены как интерес к тому или иному объекту.

Особые трудности вызывает формирование у ребенка правильного поведения.

К числу основных компонентов личности принято относить самооценку (СО) и уровень притязаний (УП).

Уровень притязаний — это стремление к достижению целей той или иной степени сложности. В основе лежит оценка своих возможностей. Уровень притязаний, с одной стороны, безусловно, связан с объективной результативностью деятельности человека, а с другой — с самооценкой человека, мерой ее адекватности и высоты.

Самооценка является важной составляющей самосознания, определяющей не только отношение к себе, но и создающей основу для построения отношений с другими. Б. Г. Ананьев в своей работе о генезисе самосознания подчеркивает его социальную природу и в качестве основного фактора, влияющего на становление самосознания, видит «осознание собственных действий посредством оценки». Именно интериоризация этой оценки создает основу для формирования СО.

Б. Г. Ананьев в своей работе о генезисе самосознания подчеркивает его социальную природу и в качестве основного фактора, влияющего на становление самосознания, видит «осознание собственных действий посредством оценки». Именно интериоризация этой оценки создает основу для формирования СО.

Самооценка умственно отсталого ребенка в обычных условиях воспитания подвержена контрастным изменениям. Когда ребенок мал, когда интеллектуальный дефект не заметен, как правило создается постоянная ситуация успеха. У ребенка возникает неадекватный (не соответствующий возможностям) завышенный уровень притязаний, привычка к получению только положительных подкреплений. Экспериментальное изучение СО у умственно отсталых детей в целом подчеркивает ее неадекватность в сторону завышения. Так, в работе Де-Греефа, являющейся одним из первых экспериментальных исследований СО умственно отсталых детей, испытуемым предъявлялось следующее задание: «Представь, что нарисованные три кружка, которые ты видишь, обозначают: первый — тебя самого, второй — твоего товарища, а третий твоего учителя.

Однако наблюдаемая тенденция не должна исключать дифференцированного подхода к использованию оценки при обучении детей данной категории, так как у некоторых из них обнаруживается пониженная и очень хрупкая самооценка, полностью зависящая от внешней оценки. У других, особенно у детей со средней и глубокой степенями психического недоразвития, оценка повышена: такие дети мало реагируют на внешнюю оценку. Следует, наконец, учесть феномен кажущейся независимости от внешней оценки. Это явление может возникнуть у ранимых и низко оценивающих себя детей, но привыкших к неудачам и создавших себе своего рода защитный барьер от внешней оценки.

У других, особенно у детей со средней и глубокой степенями психического недоразвития, оценка повышена: такие дети мало реагируют на внешнюю оценку. Следует, наконец, учесть феномен кажущейся независимости от внешней оценки. Это явление может возникнуть у ранимых и низко оценивающих себя детей, но привыкших к неудачам и создавших себе своего рода защитный барьер от внешней оценки.

Специальное исследование Р. Б. Стеркиной по выяснению формирования уровня притязаний у умственно отсталых детей в двух видах деятельности (учебной — решение арифметических задач и практической вырезание различных фигур из бумаги) показало, что формирование уровня притязаний в конкретных видах деятельности зависит от предшествующего опыта ребенка его успешности или неуспешности в этих видах деятельности. В деятельности, обрекающей заранее ребенка на неуспех (решение арифметических задач), выбор задач разной степени сложности осуществлялся формально, т. е. у детей отсутствовали какие-либо стремления, связанные с достижением успеха в данном виде деятельности. Результаты подобных исследований имеют большое практическое значение для создания адекватной мотивационной основы любой деятельности, особенно требующей от ребенка определенных волевых усилий.

Результаты подобных исследований имеют большое практическое значение для создания адекватной мотивационной основы любой деятельности, особенно требующей от ребенка определенных волевых усилий.

Подготовила: Марамохина Мария

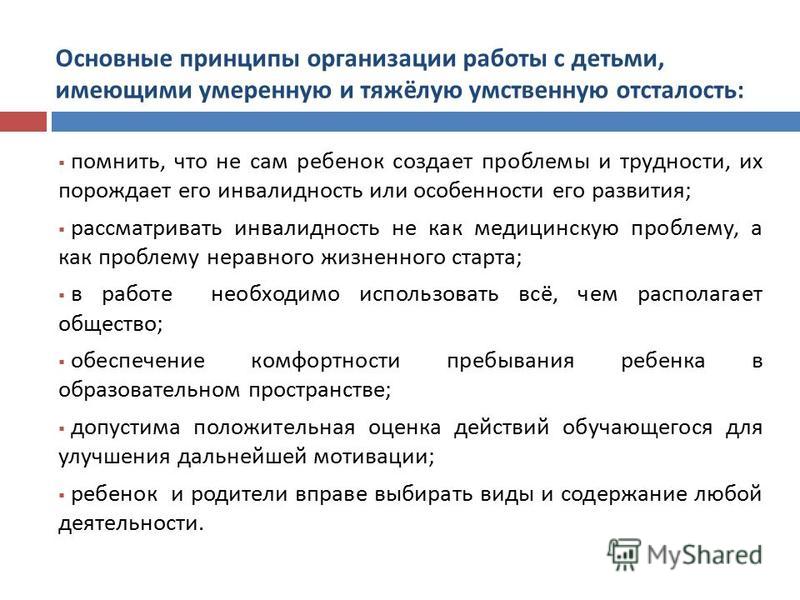

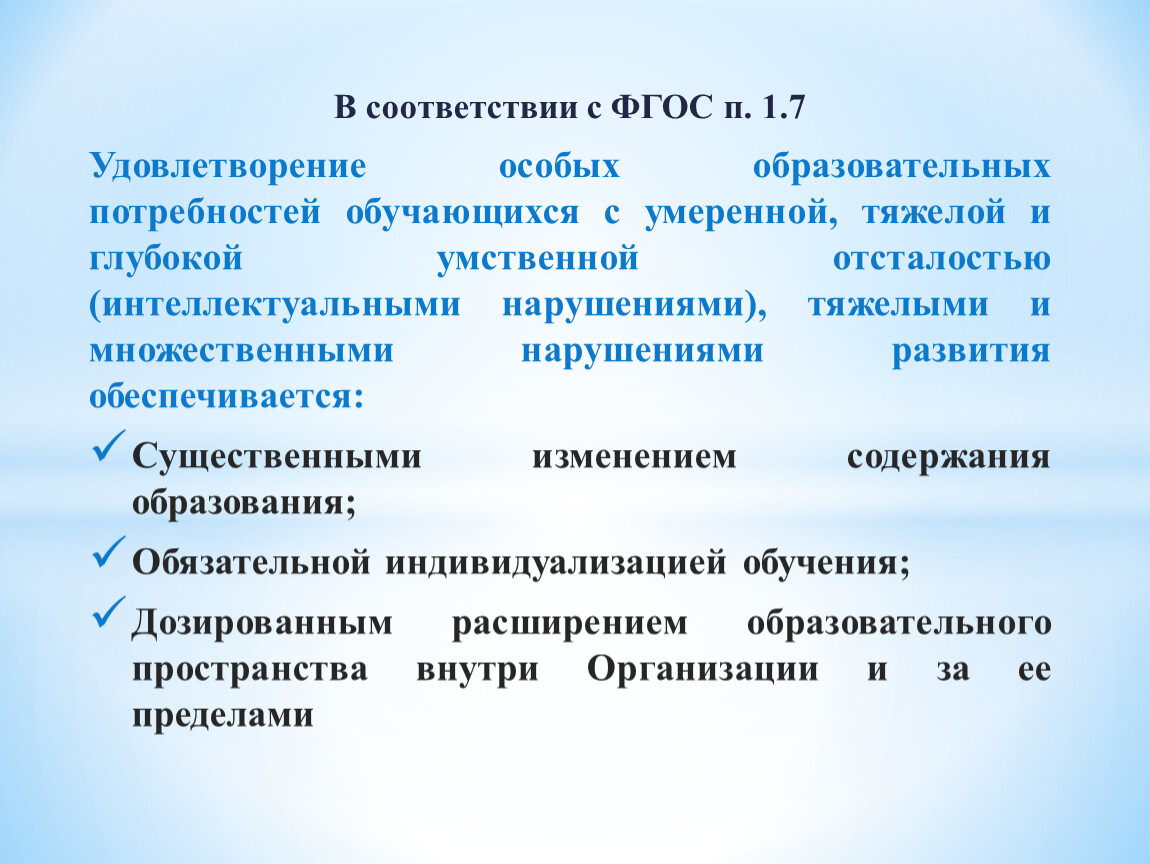

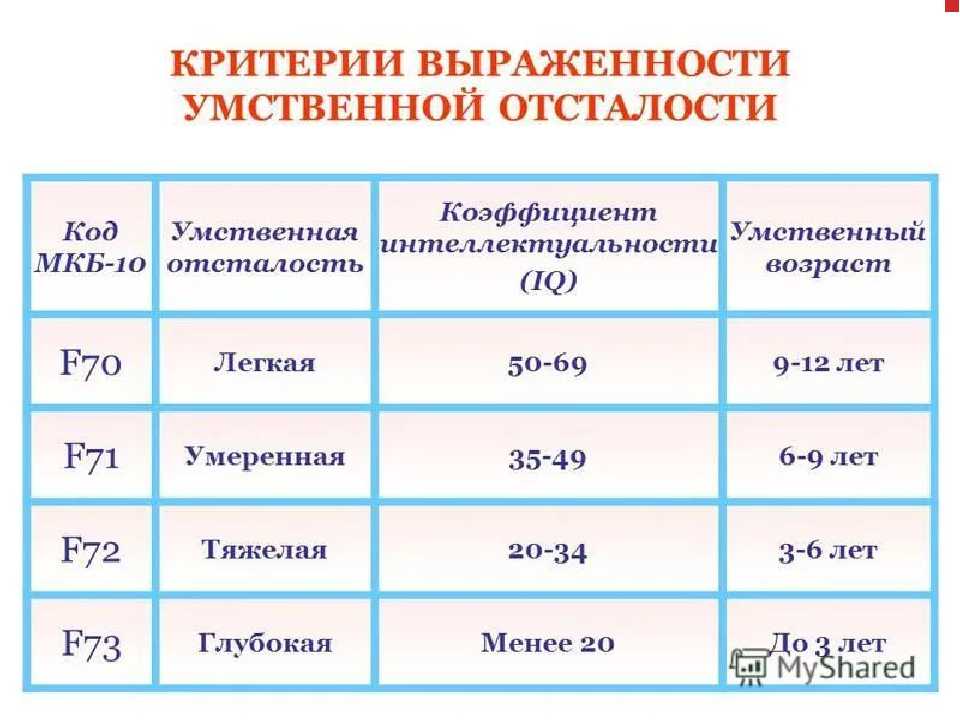

Коррекционно-педагогическая технология формирования речевой коммуникации у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью

%PDF-1.5 % 1 0 obj > /Metadata 4 0 R >> endobj 5 0 obj /Title >> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj > endobj 4 0 obj > stream

32 841.92]

/Contents [42 0 R 43 0 R 44 0 R]

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 0

/Annots [45 0 R]

>>

endobj

7 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 46 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 1

>>

endobj

8 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 48 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 2

>>

endobj

9 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 51 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 3

>>

endobj

10 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 52 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 4

>>

endobj

11 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 55 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 5

>>

endobj

12 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents [42 0 R 43 0 R 44 0 R]

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 0

/Annots [45 0 R]

>>

endobj

7 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 46 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 1

>>

endobj

8 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 48 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 2

>>

endobj

9 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 51 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 3

>>

endobj

10 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 52 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 4

>>

endobj

11 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 55 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 5

>>

endobj

12 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 56 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 6

>>

endobj

13 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 57 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 7

>>

endobj

14 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 59 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 8

>>

endobj

15 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 60 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 9

>>

endobj

16 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 61 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 10

>>

endobj

17 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 62 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 11

>>

endobj

18 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 56 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 6

>>

endobj

13 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 57 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 7

>>

endobj

14 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 59 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 8

>>

endobj

15 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 60 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 9

>>

endobj

16 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 61 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 10

>>

endobj

17 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 62 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 11

>>

endobj

18 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 63 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 12

>>

endobj

19 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 64 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 13

>>

endobj

20 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 65 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 14

>>

endobj

21 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 66 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 15

>>

endobj

22 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 67 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 16

>>

endobj

23 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 68 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 17

>>

endobj

24 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 63 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 12

>>

endobj

19 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 64 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 13

>>

endobj

20 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 65 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 14

>>

endobj

21 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 66 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 15

>>

endobj

22 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 67 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 16

>>

endobj

23 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 68 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 17

>>

endobj

24 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 69 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 18

>>

endobj

25 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 70 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 19

>>

endobj

26 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 71 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 20

>>

endobj

27 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 72 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 21

>>

endobj

28 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 73 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 22

>>

endobj

29 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 74 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 23

>>

endobj

30 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 69 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 18

>>

endobj

25 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 70 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 19

>>

endobj

26 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 71 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 20

>>

endobj

27 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 72 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 21

>>

endobj

28 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 73 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 22

>>

endobj

29 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 74 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 23

>>

endobj

30 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.