Формы общения дошкольника со взрослым и сверстниками | Статья:

Формы общения дошкольника со взрослым и сверстниками

Общение со взрослым

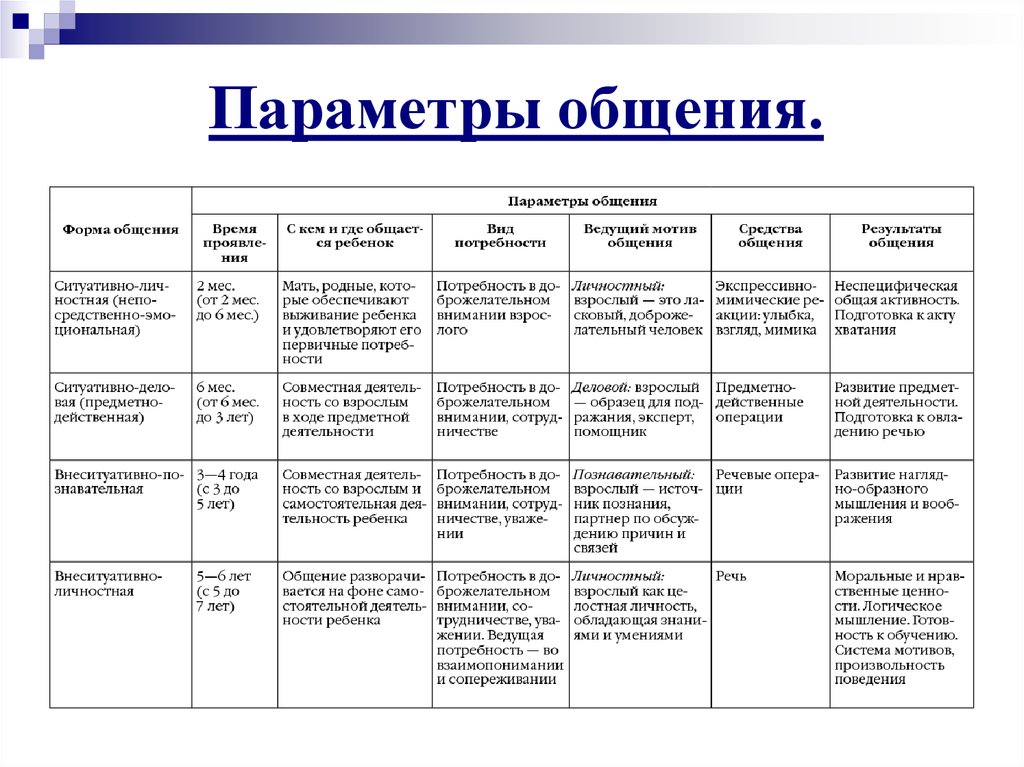

У ребенка до 7 лет сменяется 4 формы общения со взрослыми: ситуативно-личностная, ситуативно-деловая, внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная.

Первой формой общения является ситуативно-личностная. Она считается сложившейся, если малыш смотрит в глаза взрослого, отвечает улыбкой на его улыбку, адресует ему инициативные улыбки, а также двигательное оживление и вокализации, стремится продлить эмоциональный контакт со взрослым, когда ребенок готов перестроить свое поведение в соответствии с поведением старшего партнера. Содержание потребности в общении составляет стремление к доброжелательному вниманию. Мотив общения — личный. Общение происходит с помощью экспрессивно-мимических средств, которые младенец интенсивно осваивает в течение 4-6 недель. Функцию общения выполняет комплекс оживления. В этом возрасте общение является ведущей деятельностью. Оно обусловливает адаптацию малыша к обстоятельствам его жизни и в конечном счете

Оно обусловливает адаптацию малыша к обстоятельствам его жизни и в конечном счете

выживание.

С 6 мес. жизни ребенка данная форма общения сменяется ситуативно-деловой, которая разворачивается в процессе совместных со взрослым манипулятивных действий и удовлетворяет новую потребность малыша — в сотрудничестве. Ребенку недостаточно доброжелательного внимания. Ему необходимо, чтобы взрослый имел отношение к тому, чем занимается малыш и участвовал в этом процессе. На первый план выступают деловые мотивы. А взрослый рассматривается младенцем как эксперт, образец, помощник, участник и организатор совместных действий. Экспрессивно-мимические средства дополняются предметными. Ребенок выражает свое стремление к сотрудничеству позами, жестами. Общение ярко эмоционально окрашено, но не только положительными эмоциями. Дети могут выражать обиду, гнев, если поведение взрослого их не устраивает. Обогащается и спектр положительных переживаний.

Ситуативно-деловая форма общения сохраняется до 3 лет, протекая на фоне практического взаимодействия со взрослым, она включена в предметную деятельность. У детей возрастает потребность в сотрудничестве со взрослым, им требуется соучастие в их действиях. В ходе сотрудничества преддошкольник получает и доброжелательное внимание, и соучастие в практических действиях. Замечания и образец взрослого,

У детей возрастает потребность в сотрудничестве со взрослым, им требуется соучастие в их действиях. В ходе сотрудничества преддошкольник получает и доброжелательное внимание, и соучастие в практических действиях. Замечания и образец взрослого,

благодаря личному контакту, приобретают особое значение при усвоении правильных действий с предметами. Дети переходят от неспецифических, примитивных манипуляций ко все более специфическим, а затем и к культурно-фиксированным действиям с предметами. Обе указанные формы общения носят ситуативный характер, то есть приурочены к данному месту и времени. В младшем дошкольном возрасте возникает внеситуативно-познавателъная форма общения. Она включена в совместную со взрослым деятельность, но уже не в практическую, а познавательную. Развитие любознательности, совершенствование способов ее удовлетворения побуждают ребенка ставить все 6олее сложные вопросы. Но решить подобные проблемы самостоятельно он не может. Путь к пониманию явлений, сложных проблем — общение со взрослым. Ведущим становится познавательный мотив. А взрослый теперь выступает в новом качестве как эрудит, «энциклопедист», способный ответить на любой вопрос, сообщить необходимую информацию. Сотрудничество приобретает внеситуативный — теоретический «характер», поскольку обсуждаются проблемы, не обязательно связанные с данной ситуацией. У дошкольников возникает потребность в уважении взрослого, что и определяет повышенную обидчивость детей и их чувствительность к оценкам старших. Дошкольники добиваются уважения, обсуждая важные, серьезные проблемы познавательного характера.

Ведущим становится познавательный мотив. А взрослый теперь выступает в новом качестве как эрудит, «энциклопедист», способный ответить на любой вопрос, сообщить необходимую информацию. Сотрудничество приобретает внеситуативный — теоретический «характер», поскольку обсуждаются проблемы, не обязательно связанные с данной ситуацией. У дошкольников возникает потребность в уважении взрослого, что и определяет повышенную обидчивость детей и их чувствительность к оценкам старших. Дошкольники добиваются уважения, обсуждая важные, серьезные проблемы познавательного характера.

Основным коммуникативным средством становится речь, которая обеспечивает внеситуативность общения и позволяет передать и получить максимально содержательную информацию.

К концу дошкольного возраста появляется высшая форма общения со взрослым — внеситуативно-личностная. Она аналогична ситуативно-личностной, но в отличие от последней — внеситуативна, что определяет коренное различие в возможности, природе контактов со старшими и их влиянии на психическое развитие детей.

Главным мотивом общения становится личностный. Взрослый выступает перед дошкольником в полноте своих особенностей, дарований, жизненного опыта. Он не просто индивидуальность, а конкретное историческое социальное лицо, член общества. Он получает в глазах ребенка собственное независимое существование. Поэтому для дошкольника приобретают значение такие детали жизни взрослых, которые их не касаются, но позволяют воссоздать полный образ данного человека. В разговорах преобладают темы не о животных, природе и предметах, а о жизни, работе взрослых, их взаимоотношениях. Общение имеет «теоретический» характер и включено в познавательную деятельность. Ребенок сосредоточен на социальном окружении, на «мире людей», а не предметов. Возникает потребность не просто в доброжелательном внимании, а во взаимопонимании и сопереживании. Детям важно знать, как нужно делать, как поступать правильно. Они соглашаются исправить ошибки, изменить свою точку зрения или отношение к обсуждаемым вопросам, чтобы достичь единства мнений со взрослым.

Совпадение своей позиции с позицией взрослого выступает для ребенка доказательством ее правильности.

Организуемая взрослым практика общения с детьми обогащает и преобразует их коммуникативные потребности. Важнейшее значение для развития общения имеют воздействия взрослого и его опережающая инициатива в установлении и поддержании контактов с ребенком.

Общение со сверстниками

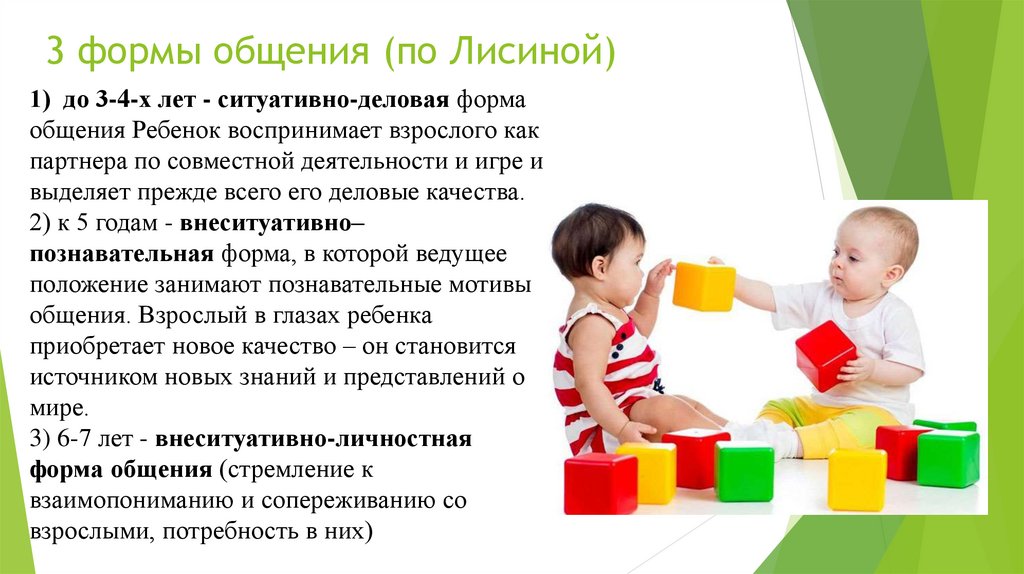

Выделяют три формы общения дошкольников со сверстниками: эмоционально-практическую, ситуативно-деловую и внеситуативно-деловую.

Эмоционально-практическая форма общения детей со сверстниками характерна в возрасте от двух до четырех лет. При такой форме общения ребенок прежде всего ждет от сверстника соучастия в своих играх и стремится к самовыражению. Для дошкольника достаточно, чтобы сверстник присоединялся к его забавам и, действуя с ним, поддерживал и усиливал общее веселье. Любой участник такого эмоционально-практического общения стремится к привлечению внимания к себе и получению эмоционального отклика партнера. В сверстнике дети воспринимают только отношение к себе, а действия, желания, настроения партнера по общению чаще всего не замечают. Эмоционально-практическое общение по содержанию и средствам является ситуативным: оно полностью зависит от конкретной ситуации взаимодействия и от практических действий сверстника. Появление привлекательного предмета в ситуации общения младших дошкольников может нарушить взаимодействие детей: они переключают свое внимание на этот предмет, могут начать драться из-за него. Основными средствами такого общения являются локомоции или экспрессивно-мимические движения. После трех лет в общении дети все больше пользуются речью, однако она остается очень ситуативной и может являться средством общения только при зрительном контакте и выразительных движениях.

В сверстнике дети воспринимают только отношение к себе, а действия, желания, настроения партнера по общению чаще всего не замечают. Эмоционально-практическое общение по содержанию и средствам является ситуативным: оно полностью зависит от конкретной ситуации взаимодействия и от практических действий сверстника. Появление привлекательного предмета в ситуации общения младших дошкольников может нарушить взаимодействие детей: они переключают свое внимание на этот предмет, могут начать драться из-за него. Основными средствами такого общения являются локомоции или экспрессивно-мимические движения. После трех лет в общении дети все больше пользуются речью, однако она остается очень ситуативной и может являться средством общения только при зрительном контакте и выразительных движениях.

Ситуативно-деловая форма общения складывается примерно к четырем годам и остается наиболее типичной до старшего дошкольного возраста. После четырех лет у дошкольников (особенно тех, кто ходит в детский сад) привлекательность сверстника как партнера по общению начинает превосходить привлекательность взрослого и выполнять все большую роль в их жизни. Наряду с этим сюжетно-ролевая игра начинает приобретать коллективный характер – детям больше нравится играть вместе, а не по одному. Общение с другими в сюжетно-ролевой игре осуществляется на двух уровнях: на уровне игровых взаимоотношений и на уровне реальных отношений, которые существуют за рамками игрового сюжета (дети договариваются о распределении игровых ролей, обсуждают условия игры, дают оценку и осуществляют контроль за действиями других и пр.). Совместная игровая деятельность постоянно предполагает переход с одного уровня на другой.

Наряду с этим сюжетно-ролевая игра начинает приобретать коллективный характер – детям больше нравится играть вместе, а не по одному. Общение с другими в сюжетно-ролевой игре осуществляется на двух уровнях: на уровне игровых взаимоотношений и на уровне реальных отношений, которые существуют за рамками игрового сюжета (дети договариваются о распределении игровых ролей, обсуждают условия игры, дают оценку и осуществляют контроль за действиями других и пр.). Совместная игровая деятельность постоянно предполагает переход с одного уровня на другой.

Основным содержанием общения детей в середине дошкольного возраста является деловое сотрудничество. В процессе ситуативно-делового общения дети заняты общим делом, им необходимо согласовывать свои действия с другими партнерами и учитывать их активность для получения общего результата. Такое взаимодействие можно назвать сотрудничеством, потребность в котором становится очень значимой для общения детей. Помимо потребности в сотрудничестве также ярко проявляется потребность в признании и уважении сверстника. В общении дошкольников со сверстниками начинают проявляться элементы конкурентности и соревновательности. Среди средств общения на данном этапе начинают доминировать речевые средства.

В общении дошкольников со сверстниками начинают проявляться элементы конкурентности и соревновательности. Среди средств общения на данном этапе начинают доминировать речевые средства.

В конце дошкольного возраста у многих (но не у всех) детей складывается внеситуативно-деловая форма общения, значительно возрастает число внеситуативных контактов. На этом этапе можно выделить «чистое общение», не связанное с конкретными предметами и действиями с ними. Дошкольники могут на протяжении достаточно длительного времени общаться, не выполняя при этом никаких практических действий. Тем не менее, несмотря на усиливающуюся тенденцию к внеситуативности, общение детей в старшем дошкольном возрасте осуществляется на фоне совместной деятельности, т.е. общей игры, рисования, лепки и др. Конкурентность и соревновательность сохраняются во взаимоотношениях детей. Между старшими дошкольниками возникает умение видеть в партнере по общению не только его ситуативные характеристики, но и определенные внеситуативные, психологические аспекты его личности – желания, интересы, настроения.

К концу дошкольного возраста формируются устойчивые избирательные привязанности между детьми, возникают первые предпосылки дружеских отношений. Старшие дошкольники объединяются в небольшие группы (по два-три человека) и выражают отчетливое предпочтение своим друзьям. На протяжении дошкольного возраста возрастает дифференциация в детском коллективе: одни дошкольники становятся популярными, предпочитаемыми, а другие отвергаемыми. На статус ребенка в группе сверстников влияет большое количество факторов, наиболее значимым из которых является способность к сопереживанию и помощи сверстникам.

Таким образом, в дошкольном возрасте происходят значительные изменения в содержании, мотивах и средствах общения со взрослыми и сверстниками, среди которых общими являются переход к внеситуативным формам и преобладанию речевых средств. Все факторы, способствующие общению дошкольника со взрослыми и сверстниками в форме совместной деятельности, речевого общения или только мыслительного, являются сильнейшими стимуляторами его психического развития.

Общение дошкольника с взрослыми и сверстниками | Статья по развитию речи на тему:

Общение дошкольника со взрослыми и сверстниками

Общение со взрослыми

Дошкольный возраст — это период овладения социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, через игровые и реальные отношения со сверстниками. В самом начале дошкольного возраста социальная ситуация совместной деятельности взрослого и ребенка распадается. Отделение от взрослого создает новую социальную ситуацию развития, в которой ребенок стремится к самостоятельности и хочет активно действовать в мире взрослых. Мир окружающих людей распадается на 2 круга: близкие люди и все другие люди. От этих отношений зависят успехи и неудачи ребенка, радости и огорчения. Поэтому социальная ситуация развития этого периода называется «ребенок — общественный взрослый». Через отношения со взрослыми ребенок развивает способность к идентификации с людьми. Ребенок учится принятым позитивным формам общения, уместным во взаимоотношениях с окружающими людьми.

Общение со сверстниками. Взрослые до конца дошкольного возраста остаются источником новой информации и оценки. Тем не менее, в дошкольном возрасте в жизни ребенка все больше места занимают другие дети. В 4 — 5 лет ребенок уже точно знает, что ему нужны другие дети и явно предпочитает общество сверстников.

Особенности общения со сверстниками:

1. Разнообразие коммуникативных действий. Общаясь со сверстниками, ребенок способен не только спорить, и требовать, но уже обманывает и жалеет. Впервые проявляются: кокетство, притворство, фантазирование. По отношению к сверстнику с 3 -4 лет ребенок решает следующие задачи: управление действиями партнера, контроль, оценка действий, сравнивание с собой.

2. Яркая эмоциональная насыщенность. Эмоциональность и раскованность отличает общение со сверстниками от общения со взрослыми. Действия, адресованные сверстнику, более аффективны. Дошкольник в 3 раза чаще одобряет сверстника и в 9 раз чаще конфликтует с ним, чем со взрослым. С 4 лет сверстник становится более привлекательным и предпочитаемым партнером.

3. Нестандартность и нерегламентированность общения. Если в общении со взрослыми дети придерживаются определенных правил поведения, то в общении со сверстниками используют самые неожиданные действия: передразнивают, кривляются, сочиняют небылицы.

Такая свобода общения позволяет ребенку проявить свою оригинальность и индивидуальность.

4. Преобладание инициативных действий над ответными. Для ребенка еще трудно поддерживать и развивать диалог. Для него важнее собственные высказывания, чем речь другого. Инициативу взрослого он поддерживает в 2 раза чаще, чем предложения другого ребенка. В общении со сверстниками наблюдаются два переломных момента в 4 года и 6 лет:

В 4 года дети явно предпочитают общество сверстника взрослому и одиночной игре.

В 6 лет начинает ярко проявляться избирательная привязанность, возникает дружба

Формы общения со сверстниками

1. Эмоционально — практическая форма общения. (2-4года)

Ребенок ждет от сверстников соучастия в забавах и жаждет самовыражения. Ему достаточно, если сверстник присоединился к его игре и усилил веселье. При этом каждый стремиться привлечь внимание к себе.

Ему достаточно, если сверстник присоединился к его игре и усилил веселье. При этом каждый стремиться привлечь внимание к себе.

2. Ситуативно-деловая форма общения (4-6 лет)

Этот период — расцвета ролевой игры. Сюжетно — ролевая игра становится коллективной. За пределами игры: ребята договариваются о распределении ролей, условиях игры)

3. Внеситуативно — деловая форма общения (6-7лет)

Половина речевых обращений к сверстникам приобретает внеситуативный характер: то есть они рассказывают о том, где были, что делали, оценивают действия товарища. Становится возможным «чистое общение», не связанное действием или игрой. Все больше наблюдается контактов детей на уровне реальных отношений, все меньше — на игровом уровне.

Наряду с потребностью в сотрудничестве, четко выделяется потребность в признании и уважении сверстниками.

Средство развития речи

- Общение со взрослыми и детьми в разных видах деятельности

- Обучение родной речи в процессе образовательной деятельности

- Художественная литература и устное народное творчество

- Различные виды искусства (живопись, музыка, театр)

- Театрально – игровая деятельность

Методы и приёмы

1. показ и рассматривание предмета

показ и рассматривание предмета

2. выполнение действий с предметами

3. просьба, поручение

4. повторение слов, словосочетаний, предложений

5. вопросы – ответы

6. опосредованное общение через куклу

7. многократное проговаривание речевого материала

8. комментирование действий

Общение со взрослыми и сверстниками как основной фактор формирования коммуникативной компетентности детей дошкольного возраста

Библиографическое описание:Москвитина, Л. А. Общение со взрослыми и сверстниками как основной фактор формирования коммуникативной компетентности детей дошкольного возраста / Л. А. Москвитина. — Текст : непосредственный // Педагогика сегодня: проблемы и решения : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Казань, март 2018 г.). — Казань : Молодой ученый, 2018. — С. 113-115. — URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/276/13888/ (дата обращения: 25.07.2021).

ФГОС ДОО определяет социально-коммуникативное развитие, как направленное на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых… [8]

Отношения к другим людям составляют основную ткань человеческой жизни. По словам С. Л. Рубинштейна, «сердце человека все соткано из его отношений к другим людям; с ними связано главное содержание психической, внутренней жизни человека» [6].

По словам С. Л. Рубинштейна, «сердце человека все соткано из его отношений к другим людям; с ними связано главное содержание психической, внутренней жизни человека» [6].

Л. И. Божович говорила о том, что коммуникативная компетентность — способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. Для эффективной коммуникации характерно: достижение взаимопонимания партнеров, лучшее понимание ситуации и предмета общения (достижение большей определенности в понимании ситуации способствует разрешению проблем, обеспечивает достижение целей с оптимальным расходованием ресурсов) [1].

Процесс социализации, усвоение ребенком общечеловеческого опыта, накопленного предшествующими поколениями, происходит только в совместной деятельности и общении с другими детьми и взрослыми. В этом процессе ребенок овладевает речью, новыми знаниями и умениями; у него формируются собственные убеждения и опыт, духовные ценности и потребности, закладывается характер. Именно эти первые отношения являются фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка и во многом определяют особенности самосознания человека, его отношение к окружающему миру, его поведение и самочувствие среди людей.

М. И. Лисина говорила, что «общение — основное условие развития ребенка, важнейший фактор формирования личности, один из главных видов деятельности человека, устремлённый на познание и оценку самого себя через других людей. Под общением понимается взаимодействие людей, направленное на согласование и объединение усилий с целью достижения общего результата» [6].

Исследования М. И. Лисиной показывают, что характер общения ребёнка со взрослыми и сверстниками изменяется и усложняется на протяжении детства. Развитие общения, усложнение и обогащение его форм, открывает перед ребёнком новые возможности усвоения от окружающих различного рода знаний и умений, что имеет первостепенное значение для всего хода психического развития и для формирования личности в целом [6].

Возникновение потребности общения ребёнка в семье — важнейшее условие его общего психического развития. Конец первого месяца жизни малыша — это тот период, когда ребёнок готов к общению с окружающими его взрослыми. Смотреть на взрослого, видеть его улыбку, слышать голос, ощущать его — вот то, в чем нуждается ребенок. Общение приносит ребенку массу положительных, радостных переживаний. В течение первого года появляется чувство доверия и формируется привязанность к любимому близкому человеку. При дефиците внимания, любви, ласки, при жестоком обращении у детей формируется чувство отчужденности, недоверие к окружающим людям.

Социальное общение, ощущение комфорта способствует формированию детской привязанности больше, чем своевременное кормление. Положительные эмоции обычно формируются раньше, чем отрицательные. Исследования трёхмесячных малышей показали, что они уже различают удивление и радость, в 4–6 месяцев начинают узнавать картинки, на которых изображены весёлые и грустные лица, к 7 месяцам у них формируется умение определять, что испытывает взрослый — радость или страх. Научившись различать эмоциональные состояния, дети более дифференцированно проявляют и собственные эмоции. К 9 месяцам малыши могут проявлять интерес, радость, удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение и страх. В младенчестве ребёнок относится к сверстнику, как к очень интересному предмету: изучает и ощупывает его, не видит в нём человека [2].

После первого годажизни периоды непосредственного общения малыша со взрослыми хотя и остаются главными в развитии коммуникационной компетенции малышей, но они уступают возможности более широкого общения со сверстниками. Первые контакты детей в процессе игры ещё непродолжительны, но именно они выступают проявлением настоящих социальных отношений. По мере того, как развиваются способности к совместным действиям и умение общаться, взаимодействие со сверстниками становится более стабильным и продолжительным.

От года до трёх лет деятельность ребёнка со стороны взаимоотношений со взрослыми может быть охарактеризована как совместная деятельность, он требует от старших участия в своих делах. Опыт общения со взрослыми во многом предопределяет общение со сверстниками, реализуется в отношениях между детьми.

Центральным новообразованием трёх лет Л. И. Божович считает появление «Системы Я», которая порождает потребность действовать самостоятельно. Развивается самосознание ребёнка, появляется самооценка, стремление соответствовать требованиям взрослых [1]. Эмоционально-практическое общение со сверстниками — соучастие — позволяет ребёнку увидеть свои возможности, проявить инициативу и ощутить свободу и независимость [2].

Я. Л. Коломинский говорил, что развитие общения со сверстником в дошкольном возрасте проходит ряд этапов [3]:

На первом этапе (2–4 года) сверстник является партнёром по эмоционально-практическому взаимодействию, которое основано на подражании и эмоциональном заражении ребёнка. Главной коммуникативной потребностью является потребность в соучастии сверстника, которое выражается в параллельных (одновременных и одинаковых) действиях детей. Ребёнок, «смотрясь в сверстника», как бы объективирует себя и выделяет в самом себе конкретные свойства.

На втором этапе (4–6 лет)возникает потребность в ситуативно-деловом сотрудничестве со сверстником. Сотрудничество, в отличие от соучастия, предполагает распределение игровых ролей и функций, а значит, и учёт действий и воздействий партнёра. Содержанием общения становится совместная (главным образом, игровая) деятельность. На этом же этапе возникает потребность в уважении и признании сверстника. В этом возрасте значительно возрастает число детских конфликтов, возникают такие явления, как зависть, ревность, обида на сверстника.

На третьем этапе (6–7 лет)общение со сверстником приобретает черты внеситуативности — содержание общения отвлекается от наглядной ситуации, начинают складываться устойчивые избирательные предпочтения между детьми. Ровесник становится для ребёнка не только средством самоутверждения и предметом сравнения с собой, но и самоценной личностью, важной и интересной, независимо от достижений [3].

В дошкольном возрасте на уровне внеситуативно-познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважении старших, проявляют повышенную чувствительность к их отношению. Положительные взаимоотношения с родителями помогают ребёнку легче вступать в контакт с окружающими детьми и другими взрослыми. Отношения с родителями становятся для ребёнка той платформой, на которой они будут строить свои взаимоотношения с другими взрослыми и со сверстниками. В том случае, если эти отношения носят дружелюбный характер, взрослые заинтересованы показать ребёнку весь спектр форм вежливого обращения ко взрослым и детям, сами являются хорошими собеседниками, ребёнок усвоит, что окружающий мир, таящий в себе много интересного, откроет свои тайны, если правильно попросить об этом. [6].

К 6–7 годам дошкольник начинает переживать себя в качестве социального индивида, появляется «внутренняя позиция». Общение со сверстниками становится всё более привлекательным, переход от соучастия к сотрудничеству представляет заметный прогресс в сфере коммуникативной деятельности. Ребёнок жадно стремится стать объектом интереса и оценки своих товарищей, стремится утвердиться в своих лучших качествах, у него возникает потребность в признании и уважении ровесника. Он стремится к сотрудничеству через игры с правилами, что способствует развитию осознания своих обязанностей, поступков и их последствий, развитию произвольного, волевого поведения. Не всегда этот опыт складывается удачно. У многих детей уже в дошкольном возрасте закрепляется негативное отношение к другим, формируется устойчивое агрессивное поведение, появляются конфликты в межличностных взаимоотношениях дошкольников. [7]

Конфликт в дошкольном возрасте — это определённый тип отношений ребёнка со сверстниками. О. Н. Нифонтова выделяет причины возникновения конфликтных ситуаций у детей:

‒ отсутствие или недостаточное развитие игровых умений и навыков общения;

‒ неблагоприятная семейная обстановка;

‒ личностная предрасположенность к конфликту [5].

Немаловажным элементом психического развития ребёнка, влияющим на формирование коммуникативной компетенции, является его самооценка. Социальный опыт будет присвоен им только по мере осознания себя в качестве члена общества, носителя общественно значимой позиции. Дошкольник учится смотреть на себя со стороны, оценивать свои действия, поступки, соотносить свои возможности с той социальной ролью, с тем типом поведения, который ему «предписывает» жизнь. [7].

Н. Т. Колесник выделяет следующие типы самооценки:заниженная адекватная — неадекватная, средняя адекватная — неадекватная, завышенная адекватная — неадекватная [4]. Причём, у детей 4–5 лет преобладает завышенная оценка своих качеств, благодаря которой они чувствуют большую уверенность, активны, инициативны в общении. К концу дошкольного возраста, в связи с развитием волевой сферы, формированием системы ценностей «хорошо-плохо», самооценка приближается к адекватной, либо резко снижается. Дети могут говорить о том, что о них думают другие, что от них хотят взрослые, справятся ли они с тем или иным заданием, делом. [7].

Таким образом, в дошкольном возрасте, общение, как важнейший фактор формирования личности, проходит в своём развитии ряд этапов. Семейные отношения для ребёнка является примером взаимодействия с окружающим миром. Негативные отношения к сверстникам нельзя рассматривать как окончательно сложившиеся и закрытые для каких-либо изменений. Развитие межличностных отношений и самосознания ребёнка ещё интенсивно продолжается. На этапе дошкольного детства, возможно преодолеть различные деформации в отношениях с другими, снять фиксацию на самом себе и помочь ребёнку полноценно прожить разные этапы возрастного развития.

Литература:

- Божович, Л. И. Проблемы формирования личности / Под ред. Д. И. Фельдштейна — М.: «Институт практической психологии», Воронеж: НПО Изд-во «МОДЭК», 1997.

- Деятельность и взаимоотношения дошкольников / Под ред. Т. А. Репиной — М.. 1987.

- Коломинский, Я. Л. Психология детского коллектива: Система личностных взаимоотношений. — Мн.: Изд-во «Нар. Асвета», 1984.

- Колесник, Н. Т. Влияние особенностей семейного воспитания на социальную адаптированность детей: Автореф. Дис. Канд. Пед. Наук. — М., 1999. — 15с.

- Нифонтова, О. В. Психологические особенности формирования готовности детей дошкольного возраста к позитивному разрешению конфликтных ситуаций: Автореф. дис.канд.пед.наук. — Курск., 1999. — 16 с.

- Смирнова Е. О., Холмогорова В. М. Межличностные отношения дошкольников: диагностика, проблемы, коррекция Режим доступа: http://www.bestreferat.ru/referat-148022.html

- Особенности эмоционально-нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста Режим доступа: http://www.bestreferat.ru/referat-148480.html

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Режим доступа: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/29614.html

Основные термины (генерируются автоматически): дошкольный возраст, ребенок, сверстник, взрослый, отношение, общение, окружающий мир, формирование личности, развитие общения, совместная деятельность.

Психологические аспекты общения детей со сверстниками

Народная мудрость гласит: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Действительно, по тем людям, которых мы выбираем для общения, можно многое сказать о нас самих. Хотя эту закономерность иногда слишком упрощают, считая, что качества друга практически совпадают с характеристиками самого человека: грубый выбирает грубого, умный — умного, агрессивный — агрессивного. В реальной жизни, разумеется, не все так однозначно.

Наш внутренний мир и его потребности настолько разнообразны, что другие люди в нашем окружении играют для нас разные роли: с одним мы общаемся, потому что он очень похож на нас, с другим — потому что у него можно поучиться, с третьим — потому что его качества гармонично дополняют наши и можно общаться бесконфликтно, а четвертый, может быть, необходим для того, чтобы чувствовать себя «на высоте» по сравнению с ним или иметь возможность «выпустить пар» в спорах с этим человеком. И это далеко не полный перечень, однако весь этот репертуар форм, видов, стилей отношений не дан нам с рождения, но приобретается в ходе активного взаимодействия с другими людьми (взрослыми и сверстниками).

Опыт первых отношений со сверстниками является тем фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности ребенка. Этот первый опыт во многом определяет характер отношения человека к себе, к другим, к миру в целом. Между детьми и подростками разворачивается сложная и порой драматичная картина отношений. Они дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу, а иногда делают мелкие «пакости». Все эти отношения остро переживаются и несут массу разнообразных эмоций. Эмоциональная напряженность и конфликтность в сфере детских отношений значительно выше, чем в сфере общения со взрослым. Родители иногда не подозревают о той широкой гамме чувств и отношений, которую переживают их дети, и, естественно, не придают особого значения детской дружбе, ссорам, обидам.

«Мир детей сосуществует с миром взрослых в одном и том же физическом пространстве, однако мы удивительно слепы по отношению к жизни и культуре «племени детей» (Мария Осорина)

У многих детей уже в раннем возрасте формируется и закрепляется негативное отношение к другим, которое может иметь весьма печальные отдаленные последствия. Вовремя определить проблемные формы отношения ребенка к сверстникам и помочь преодолеть их — важнейшая задача родителей. Для этого необходимо знать возрастные особенности общения детей, нормальный ход развития общения со сверстниками.

Малыши общаются…

Общение младших дошкольников совершенно не похоже на их общение со взрослыми. Первое, что бросается в глаза, — это чрезвычайно яркая эмоциональная насыщенность общения детей. Они буквально не могут разговаривать спокойно — кричат, визжат, хохочут, носятся, пугают друг друга и при этом захлебываются от восторга. Повышенная эмоциональность и раскованность существенно отличает контакты малышей от их взаимодействия со взрослыми. Еще одна важная особенность контактов детей заключается в нестандартности их поведения и в отсутствии всяких правил и приличий. Они прыгают, принимают причудливые позы, кривляются, передразнивают друг друга, трещат, квакают и гавкают, придумывают невообразимые звуки, слова, небылицы и т. п. Такие чудачества приносят им необузданную веселость — и чем чуднее, тем веселее. Естественно, взрослых подобные проявления раздражают — так и хочется скорее прекратить это безобразие. Но если все дети дошкольного возраста при первой возможности снова и снова кривляются и передразнивают друг друга, значит, им это для чего-то нужно?

Во-первых, эта подобная свобода и нерегламентированность общения дошкольников позволяет ребенку проявить свою инициативу и оригинальность, свое самобытное начало. Очень важно, что другие дети быстро и с удовольствием подхватывают инициативу ребенка, умножают ее и возвращают в преобразованном виде, а во-вторых, одинаковые и необычные действия приносят малышам уверенность в себе и яркие, радостные эмоции. В таких контактах маленькие дети переживают ни с чем не сравнимое ощущение своего сходства с другими. Ведь прыгают и квакают они одинаково и при этом испытывают общую непосредственную радость. Через эту общность, узнавая и умножая себя в ровеснике, дети пробуют и утверждают себя. Если взрослый несет для ребенка культурно-нормированные образцы поведения, то сверстник создает условия для индивидуальных, ненормированных, свободных проявлений. Естественно, что с возрастом контакты детей все более подчиняются общепринятым правилам поведения. Однако особая раскованность, использование непредсказуемых и нестандартных средств остается отличительной чертой детского общения до конца дошкольного возраста, а может быть, и позже.

Старшие дошкольники и младшие школьнки общаются…

В старшем дошкольном возрасте ребенок впервые осознает расхождение между тем, какое положение он занимает среди других людей, и тем, каковы его реальные возможности и желания. Появляется ясно выраженное стремление к тому, чтобы занять новое более «взрослое» положение в жизни и выполнять новую, важную не только для него самого, но и для других людей деятельность. Ребенок как бы «выпадает» из привычной жизни и применяемой к нему педагогической системы, теряет интерес к дошкольным видам деятельности.

В старшем дошкольном и младшем школьном возрасте мир ребёнка уже не ограничивается семьёй. Значимые для него люди теперь — это не только мама, папа или бабушка, но и другие дети, сверстники. И по мере взросления ребенка все важнее для него будут контакты и конфликты со сверстниками. Практически в каждой старшей группе детского сада, первом/втором классе разворачивается сложный и порой драматичный сценарий межличностных отношений детей. В их общении весьма быстро складываются отношения, в которых появляются предпочитаемые и отвергаемые сверстники. Общение со сверстниками превращается в жесткую школу социальных отношений (вспомните хотя бы фильм «Чучело»).

К 6-7 годам у детей снова существенно меняется отношение к одногодкам. В этом возрасте между ними уже возможно общение в привычном для нас понимании этого слова, то есть не связанное с играми и игрушками. Дети могут долго просто разговаривать (чего не умели в младшем дошкольном возрасте), не совершая при этом никаких практических действий. Достаточно часто даже вопреки правилам игры они стремятся помочь сверстнику, подсказать ему правильный ход. Если четырех-пятилетние дети вслед за взрослым охотно осуждают действия сверстников, то шестилетние, напротив, защищают товарища или даже могут поддержать его «противостояние» взрослому. При этом конкурентное, соревновательное начало в общении детей сохраняется.

Наряду с этим появляется умение видеть в партнере не только его игрушки, промахи или успехи, но и его желания, предпочтения, настроения. Дети этого возраста уже не только рассказывают о себе, но и обращаются с вопросами к сверстнику: им интересно, что он хочет делать, что ему нравится, где он был, что видел. В этих наивных вопросах отражается зарождение бескорыстного, личностного отношения к другому человеку. К шести годам у многих детей возникает желание помочь сверстнику, подарить или уступить ему что-то. Иногда дети уже способны сопереживать как успехам, так и неудачам ровесников. Такая эмоциональная вовлеченность в действия однолеток свидетельствует о том, что ровесники становятся для ребенка не только средством самоутверждения и сравнения с собой, не только предпочитаемыми партнерами. На первый план выходит интерес к сверстнику как к самоценной личности, важной и интересной независимо от ее достижений и предметов, которыми она обладает. Родители, конечно же, должны поддерживать у детей такое отношение к одногодкам, личным примером учить заботе о других и серьезно относиться к детским привязанностям, а так же стоит придерживаться общих рекоммендаций:

1.Формируйте положительное отношение к сверстникам, собственным поведением демонстрируя уважительное отношение ко всем детям.

2.Привлекайте внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряйте проявления сочувствия, сопереживания другому ребенку.

3.Организуйте совместные игры, учите координировать свои действия, учитывая желания других детей.

4.Помогайте детям мирно разрешать конфликт, указывая им на достоинства друг друга, вводя принцип очередности, переключая внимание на продуктивные формы взаимодействия (новая игра, чтение книги, прогулки и пр.).

5.Не сравнивайте ребенка со сверстником при оценке его умений, возможностей, достижений, тем самым умаляя и даже унижая его достоинство либо достоинство сверстника. Можно сравнивать достижения ребенка только с его же достижениями на предыдущем этапе, показывая, как он продвинулся, что уже умеет, чему еще научиться, создавая перспективу позитивного развития и укрепляя образ себя как развивающейся личности.

6.Следует подчеркивать индивидуальные различия между детьми. Понимание своего отличия от других, права на это отличие, а также признание аналогичных прав другого человека — важный аспект развития социального «Я», начинающегося уже в раннем детстве.

7.Организация общения детей и доброжелательных отношений между ними — одна из наиболее трудных и важных задач, которая стоит перед воспитателем группы детей дошкольного возраста.

Подростки общаются…

Общение со сверстниками в подростковом возрасте становится ведущей деятельностью. В этот период потребность в близких друзьях резко возрастает. Подростки стремятся освободиться от родительской опеки, заменив ее доверительными, эмоционально окрашенными отношениями с друзьями, с которыми находятся общие интересы и с помощью которых они могут разобраться в себе и избавиться от чувства одиночества, а ведь это одна из острейших проблем данного возраста. Подростки могут испытывать чувство одиночества из-за того, что им трудно установить контакт с окружающими в силу низкой самооценки, в силу испытываемых чувств тревоги или подавленности, из-за недоверия к людям или скептического отношения к своим возможностям в тех или иных ситуациях. Самостоятельные подростки справляются со своим одиночеством, ставя перед собой какие-то цели; зависимые подростки преодолевают его, полагаясь на внешнюю поддержку.

Для подростков среднего возраста характерно стремление стать членами какой-то группы или компании, вызывающей их восхищение. Они добиваются признания группы, приспосабливаясь к ней, добиваясь успехов в чем-либо, участвуя в различных школьных (или внешкольных) мероприятиях, развивая в себе качества, которые нравятся окружающим, и овладевая навыками общения. Стремление подростка занять удовлетворяющее его положение среди сверстников сопровождается повышенной комфорностью к ценностям и нормам группы сверстников, т.е. они легко изменяют свое поведение (взгляды, установки)под влиянием реального или воображаемого давления со стороны другого человека или группы людей. Подростки — особая социально-психологическая и демографическая группа, имеющая свои собственные нормы, установки, специфические формы поведения, которые образуют особую подростковую субкультуру. Чувство принадлежности к “подростковой” общности и определенной группе внутри этой общности, часто отличающейся не только интересами и формами проведения досуга, но и одеждой, языком и т. п., имеет существенное значение для развития личности подростка, влияя на формирующиеся у него нормы и ценности.

В этом возрасте все больше используются формы поведения, прямо или косвенно связанные с половой ролью. Подростки начинают ходить на свидания (как правило, это старший подростковый возраст). Свидания позволяют удовлетворить ряд важных потребностей: они дают ему возможность развлечься; создают условия для дружеского общения; становятся средством определения и повышения своего социального статуса; помогают обогатить социальные навыки; способствуют приобретению сексуального опыта; помогают выбрать спутника жизни; способствуют установлению близких отношений.

Таким образом, анализ задач, стоящих перед подростками в области установления межличностных отношений, должен учитывать, по крайней мере, шесть важнейших потребностей:

1. Устанавливать с окружающими теплые, содержательные, приносящие удовлетворение отношения.

2. Дополнять дружбу детских лет новыми знакомствами с людьми, имеющими иное воспитание, опыт и взгляды.

3. Быть принятыми и признанными в социальных группах и занимать в них определенное положение.

4. Переходить от дружбы и игр со сверстниками того же пола к гетеросоциальным контактам.

5. Узнавать модели отношений с противоположным полом, принимать и практиковать их (что способствует развитию личности и социальной адаптации, правильному выбору партнера и впоследствии — удачному браку).

6. Избирать приемлемые мужские и женские социальные роли и осваивать подобающее своему полу поведение.

Подытоживая все вышесказанное, хочется добавить: дорогие родители, для детей наиболее ярким и близким примером общения и взаимодействия с другими людьми являетесь Вы и никакие формальные правила, их отработка, не возымеют большего эффекта, чем Ваш личный пример.

Материалы по теме:

«Особенности общения детей со сверстниками старшего дошкольного возраста»

«Особенности общения детей со сверстниками старшего дошкольного возраста», Библиофонд

Статью подготовил:

Клинический психолог Ярмош Александра Владимировна

- < Назад

- Вперёд >

Особенности общения дошкольников со взрослыми: мотивы и формы

Общение дошкольника с взрослыми является непременным условием его психического и личностного развития. Взрослый человек выступает для ребенка дошкольного возраста многосторонним, авторитетным источником знаний и опыта. Он – носитель знаний о мире, эксперт в освоении всех окружающих дошкольника предметов, наставник в социальных отношениях и авторитет в огромном количестве жизненно важных вопросов.

Общение с взрослым как главный фактор развития ребенка

Взрослые полностью обеспечивают жизнь ребенка. Они заботятся о нем, кормят и одевают, обучают необходимым навыкам, обеспечивают физическую безопасность, одаривают игрушками, рассказывают сказки и читают книжки… Вероятно, с такими функциями справился бы и высокоорганизованный робот. Но только человек способен в дополнение к заботе обеспечить ребенку общение, окрашенное эмоциями.

Только настоящие живые отношения ребенка и взрослого способны сформировать растущего человека как личность. Взаимодействие со старшими влияет на формирование познавательной сферы дошкольника, на становление его мировоззрения и социализацию, на развитие интересов и личностных качеств.

Психологическая наука выделяет два аспекта в общении дошкольника и взрослого:

- Общение со взрослым оказывает прямое влияние на развитие всех психических и личностных процессов ребенка.

- Взаимодействия и взаимоотношения обеспечивают развитие самого общения и дошкольника как субъекта коммуникации.

Потребность в общении является естественной потребностью, заложенной в природе человека. Уже в дошкольном возрасте общение выступает желанной доступной и посильной деятельностью для маленького человечка. И дети готовы общаться! Тянутся к старшим, взаимодействуют со сверстниками.

Детям невероятно притягателен мир взрослых. В этом мире много нового и любопытного для малыша, а взрослые так много всего знают и умеют. Каждому ребенку хочется быть как мама и папа, заниматься бытовыми делами вместе с ними, вести себя подобным образом. Это только часть мотивов, побуждающих дошкольников взаимодействовать с окружающими.

Особенности общения детей со взрослыми

Взаимоотношения, в которых одним из субъектов выступает ребенок, безусловно, имеют свои особенности.

В общении, как и в любой совместной деятельности, взрослый выступает для дошкольников источником знаний и умений, образцом и наставником. С одной стороны, ребенок принимает и использует те советы, правила, руководства к действию, которые исходят от взрослых. А с другой стороны, ребенок, как губка, впитывает стиль, способ, манеру общаться от мамы, папы и других значимых близких, просто наблюдая за ними и копируя поведение.

Разумеется, не любой взрослый оказывает исключительное влияние на развитие дошкольника. Речь идет о близких ребенку людях – это родители, бабушки и дедушки, няня, воспитатель и еще считанное ближайшее окружение.

Мотивы ребенка в общении со взрослыми

Какова та пружинка, которая подталкивает дошкольника к общению со взрослым? Ведь большинство родителей, нянь и бабушек оказывают столько внимания своему воспитаннику, что порою кажется, что может не остаться места для инициативы общения со стороны ребенка. Однако пружинки срабатывают. В дошкольном возрасте проявляются следующие мотивы общения:

- деловой

- познавательный

- личностный

Деловые мотивы выражают стремление дошкольника обращаться к родителям и воспитателям как к партнерам в его важных детских делах. Ребенку нравится задействовать в свою игру старших. В подобных условиях дошкольник воспринимает взрослого как понятливого участника и одновременно организатора совместных действий.

Инициируя игру, малыш обязательно выделит определенную роль взрослому, но примет подсказки и помощь от своего «подопечного». Например, внучка выступает «врачом» для своей бабушки, но при этом с готовностью откликается на предложение поправить стетоскоп, посмотреть, как аккуратно следует накладывать пластырь.

Познавательные мотивы призваны утолить ненасытную любознательность ребенка. И ведь что важно: взрослый не только расскажет новое и объяснит непонятное. Он еще и хороший слушатель. И выслушает детские рассуждения, и поправит там, где ребенок высказывается ошибочно.

Младшие дошкольники довольствуются любыми ответами на свои вопросы. У них еще только складываются первые картинки многогранной мозаики окружающего мира. Это период послушания и некритического принятия информации или правил, исходящих от взрослого.

Старшие дети утоляют свой познавательный интерес по-другому. Они обсуждают со взрослыми различные темы, стремятся установить новые связи с тем, что уже знают. Поэтому от взрослых ждут аргументированных пояснений, а также оценки их, детских, предположений.

Все ярче в старшем дошкольном возрасте проявляются личностные мотивы общения. Они выражаются тягой к конкретному взрослому. Теперь ребенок обращается с волнующим его вопросом не к любому взрослому, а к тому, кто видится ему экспертом в данной теме. Или же стремится находиться дольше рядом с тем человеком, к которому испытывает эмоциональное расположение. Например, мальчишка хочет быть рядом с папой, когда тот мастерит что-то своими руками.

Если ребенок что-то делает, ему так важно услышать мнение взрослого. Маленькие дети ожидают исключительно похвалы, им не ведома объективность. Да и старшие дошкольники подспудно надеются на хвалебные отзывы о результатах своего труда. Однако они понимают, что оценка взрослого может выражаться в подсказках, замечаниях.

Главное заключается в том, что высказывание взрослого является для ребенка необходимым звеном его деятельности – будь то оценка, поддержка или нейтральное суждение.

Формы общения дошкольников с взрослыми

Преобразовываются на протяжении дошкольного детства и основные условия, способствующие развитию общения дошкольника со взрослым.

В переходный период от раннего к дошкольному возрасту, который приходится на 3-летний рубеж, малыш все чаще способен шагнуть за пределы конкретной ситуации. Ребенок 4 лет, гуляя в парке, допытывается у мамы, живут ли в этом лесу зайчики. Или же после пытается построить дома домик для белки, которую видел на прогулке. Это пример поведения внеситуативного характера.

Как следствие, формы общения в дошкольном возрасте все больше становятся внеситуативными. В зависимости от преобладающей мотивации, движущей ребенком, выделяют следующие формы общения дошкольника с взрослым:

- внеситуативно-познавательная

- внеситуативно-личностная

Первый вариант преобладает в младшем дошкольном возрасте. До пяти лет ребенок накапливает знания о предметах и явлениях окружающего мира. Он стремится расширить круг познания, спрашивает взрослых обо всем, что видит и слышит вокруг, пробует под наставничеством родителей и воспитателей нарисовать или вылепить образ увиденного.

Старший дошкольный возраст открывает ребенку новое поле восприятия – а именно, отношения между людьми, личностные качества и достижения. И теперь дошкольник желает как можно больше узнать из области человеческих отношений.

На первый план выходит личностный мотив, когда ребенка интересует конкретный человек. По этой причине дошкольники так любопытны к гостям своих родителей. Раззнакомившись, они начинают расспрашивать мамину подругу, кем она работает, любит ли она фрукты, есть ли у нее дети и пр.

Также внеситуативно-личностное общение помогает ребенку понять свои возможности и формировать самооценку, постигать нравственные нормы и ценности, правила человеческих отношений. В общении со взрослыми формируется такой важный «инструмент» взаимоотношений как социальный интеллект.

Формирование личностного общения в дошкольном возрасте

Значительна роль общения со взрослыми в развитии ребенка как коммуникатора. Очевидно, что в поведении ребенка, как в зеркале, проявляются те характерные признаки, которыми отличается общение между членами семьи. Если в семье принято благодарить друг друга, предлагать свою помощь, спрашивать разрешения взять не свою вещь, то и в речи малыша рано появится «Спасибо!», «Можно это взять?» и подобные важные средства коммуникации. Образец поведения – непременная роль любого родителя для его детей, даже если родитель об этом не задумывался.

Дошкольник обращается к взрослому, чтобы понять отношения с такими же детьми, как он сам. Он рассказывает о том, как ведут себя другие дети, об их поступках. И это вовсе не жалобы.

Дошкольник пытается понять и уяснить для себя правила общения. В данном случае взрослый выступает экспертом для ребенка.

Конечно же, родители и воспитатели наставляют детей, как нужно вести себя со старшими и сверстниками. Но эти правила поведения ускользают от ребенка, пока он не понаблюдает тронувшую его ситуацию, или же сам не окажется действующим лицом некоего затруднительного эпизода в общении. Вот тогда у дошкольника появляются вопросы, касающиеся межличностных отношений, с которыми он одет к авторитетному взрослому, чтобы получить объяснения.

Детей привлекают взрослые с выраженными нравственными качествами. Они, как камертон, настроены на доброжелательность, душевность, позитивность человека и моментально улавливают эти качества в людях. Взрослый, обладающий подобными чертами, становится для ребенка авторитетом и экспертом. Именно его поддержку и одобрение стремится заслужить дошкольник. Ему доверит свою детскую тайну. Проявит эмоциональную готовность выполнять озвученные им требования и правила.

И наоборот, какими бы малолетними ни были дети, они остро чувствуют несправедливость и пренебрежение. Если взрослый несправедливо рассудил детей в спорной ситуации, или отмахнулся от ребенка, считая его вопросы не стоящими внимания, дошкольника ранит подобное отношение. У малыша появляется чувство незащищенности, и он будет избегать общения с этим взрослым.

Эмоционально положительное восприятие взрослого ребенком выражается в открытости и доверительности, в частом обращении ребенка к одному и тому же старшему. С обратной стороны главное, что требуется, — это отношение к ребенку как к личности. Принимать дошкольника равноправным партнером коммуникации – непременное условие развития общения дошкольников со взрослыми.

Какие формы общения наблюдаются в дошкольном возрасте

Статья:

Ребенок дошкольного возраста общается по-разному с такими же детьми, как он сам, и со взрослыми. Происходит это на интуитивном уровне и объясняется ожиданиями дошкольника, что он хочет получить от коммуникации. В психологии выделяют формы общения дошкольников, сложившиеся на основе потребностей, подталкивающих ребенка к взаимодействию.

Общение как условие удовлетворения потребностей дошкольника

Прежде чем у ребенка сформируется потребность в том, чтобы общаться с окружающими, он тянется к другим ради комфортных ощущений, ради обретения безопасности, ради получения впечатлений. Эти потребности проявляются с первых дней жизни.

К 3-летнему возрасту на первый план выходит познавательная потребность. Где же ее и удовлетворять, как не в обращении к взрослому?

Малышам нужно сделать столько открытий и понять, как устроен этот мир, что они постоянно нуждаются в разъяснениях и помощи родителей, воспитателей, старших братьев и сестер.

Младшие дошкольники не только задают вопросы. Они стремятся проявить свое Я. Нужно же кому-то адресовать: «Я сам!». Или обратить внимание на себя таких же детей, заявив «Этот мои игрушки», «Смотри, какую куклу мне подарили». Для подобного самоутверждения нужны зрители, слушатели, партнеры. Их обеспечивает общение.

К пяти годам формируется потребность в уважении. Дети демонстрируют то, чему они уже научились, и что знают или умеют делать. В общении со сверстниками часто звучат назидательные фразы: «Посмотри, как нужно делать», «Делай так, как я!». К тому же, в среднем дошкольном возрасте мальчики и девочки нуждаются в равных партнерах по игре. Детские игры – не что иное, как организованный вид общения.

У старших дошкольников актуализируется потребность в том, чтобы рассказать о своих впечатлениях, передать интересную информацию и утвердить свою авторитетность среди сверстников. Поэтому их коммуникации охватывают все больший круг сверстников. Дошкольники уже хорошо выделяют нравственные качества, поэтому они тянутся к тем сверстникам, которые им ближе.

Мы привели малый перечень потребностей, которые дошкольники удовлетворяют в общении с окружающими.

Коммуникации, возникающие на основе определенных потребностей, мотивов, а также используемых речевых и невербальных средств, образуют устойчивые формы общения.

У малышей практически все взаимодействия привязаны к конкретным ситуациям. С взрослением происходит развитие форм общения у дошкольников, и они приобретают внеситуативный характер.

Как выстраивается общение дошкольников с окружающими

Если рассматривать кратко, как прогрессируют формы общения в дошкольном возрасте, то лучше всего обратиться к наработкам известного психолога Лисиной М.И., которая выделила от младенчества до 7 лет четыре уровня общения, обозначив их как форму:

- Ситуативно-личностная

- Ситуативно-деловая

- Внеситуативно- познавательная

- Внеситуативно-личностная

Первые в этом перечне формируются раньше с опорой на конкретные действия, предметы, переживания. К старшему дошкольному возрасту они не исчезают, а частично уступают место более развитым формам, не привязанным к ситуации. Этим переменам способствует развитие у детей речи и словесно-логического мышления.

Высшей формой общения для дошкольного возраста является та, которая способствует осознанию смысла человеческих взаимоотношений, а также усвоению норм и ценностей социума. Следовательно, таковой выступает внеситуативно-личностная форма общения.

Формы общения дошкольников со сверстниками

В период от 3-х до 7-ми лет наблюдаются формы общения со сверстниками, которые последовательно актуализируются от младшего к старшему дошкольному возрасту:

- Эмоционально-практическая

- Ситуативно-деловая

- Внеситуативно-деловая

Общение младших дошкольником побуждается эмоциями или практическим действием. Малыши могут просто подбежать друг к другу с радостной улыбкой, и это уже знак к тому, что им интересно общаться. Не так важно, как надолго увлечет их общение. Ценна эмоциональность контакта.

Совместные действия малышей еще кратковременны. Они могут слепить рядом куличики или покатать машинки. Могут продемонстрировать, как далеко они бросают мячик или съезжают с горки. Однако эмоционально-практическая форма общения являет собой почву для формирования инициативности в общении.

В среднем дошкольном возрасте активно развивается деловое общение детей. Это связано с прогрессом сюжетно-ролевой игры. Дошкольники уже играют не просто рядом, а вместе, выбирая более сложные сюжеты, распределяя роли, договариваясь о правилах.

Проявляются некоторые деловые качества, но они привязаны к ситуациям. Например, ребенок может выступать строгим контролером в игре в соответствии с выбранной ролью, но несмело вести себя в обычных контактах.

Внеситуативные отношения позволяют сместить внимание с действий партнера по общению на саму личность. Неожиданно для себя дошкольник начинает видеть в партнере по игре собеседника, личность со своими интересами и предпочтениями. Другое дело, что открывшиеся качества личности могут как понравиться, так и оттолкнуть. Как мальчик, так и девочка, могут заявить о своем вчерашнем приятеле, что больше с ним не играют, потому что он берет без разрешения чужие игрушки, обижает других и пр.

Среди детей дошкольник усваивает поведенческие навыки, учится взаимопониманию, открывает для себя социальные ценности.

Поведение сверстников служит своеобразным зеркалом, позволяющим ребенку увидеть самого себя со стороны. А заметить нюансы мимики и высказываний, которые раньше ускользали от внимания, помогает дошкольнику развивающийся социальный интеллект.

Формы общения детей со взрослыми

Общение со взрослыми – это, по сути, взаимодействия в «зоне ближайшего развития», поскольку дошкольник задействует свой потенциал, заполняет белые пятна в своих знаниях.

Начиная с 3-летнего возраста, малыш становится активным исследователем всего вокруг.

Потребность в познавательной деятельности и стремление получить ответы на озадачивающие вопросы направляет его к родителям или другим значимым взрослым. Взаимодействие принимает внеситуативный характер и реализуется в двух формах общения, которые идут друг за дружкой.

Внеситуативно-познавательная коммуникативная форма

Общение может иметь ситуативный характер, и ребенок может просить нарисовать такого зайчика, который у него в руках. Но все чаще интерес выходит за пределы ситуаций. Дошкольник спрашивает, где живет зайчик, есть ли у него домик, и тут же продолжает задавать вопросы обо всех известных ему животных.

Взрослый является для ребенка экспертом, который все знает и все умеет. Малыш принимает любой ответ. Зачастую эти ответы подаются в фантазийном или сказочном контексте. Да и как иначе ответить малышу на вопрос в стиле, поет ли Медведица песенки своему Медвежонку?.. Тем не менее, дошкольник удовлетворяет свой актуальный познавательный интерес.

Познавательное общение со взрослым дает ребенку реальные представления о мире и расширяет его понимание причинно-следственных связей между окружающими предметами и явлениями.

Внеситуативно-личностная форма общения

Чем старше становится дошкольник, тем больше он понимает, что социальное окружение гораздо шире и разнообразнее, чем привычная для него среда. Ребенок осознает, что ему нужно научиться, как правильно себя вести и поступать в разных ситуациях. Тем более что он видит различное поведение своих сверстников, которое подталкивает к выводу, что не все ведут себя так, как следовало бы.

У дошкольника появляются вопросы к старшим, чтобы уяснить смысл взаимоотношений между людьми. В какой-то степени старший дошкольник сверяет свою точку зрения, совпадает ли она с позицией взрослого. Так присваиваются общепринятые социальные нормы.

Разговаривая со взрослыми, ребенок учится стандартам высказываний и поведенческим культурным нормам. У дошкольника появляются свои авторитеты. Для понимания определенной ситуации он все чаще обращается к тому взрослому, которого считает наиболее компетентным в данном вопросе.

Некоторые особенности личностного общения

Стремление коммуницировать со взрослым в большой степени зависит от личностных ожиданий дошкольника. Если у ребенка преобладает положительный опыт предыдущих контактов с конкретными взрослыми, он тянется к ним. И наоборот, негативные впечатления перечеркивают желание общаться. Некоторые бабушки удивляются, почему внуки с такой неохотой идут к ним в гости. Они даже не замечают, как ревностно оберегают неприкосновенность своих полок, как строго одергивают ребенка, когда он нарушает привычный порядок в их квартире.

В личностном отношении дошкольник нуждается в теплых эмоциональных связях и в том, чтобы взрослые интересовались им самим, его занятиями и умениями. Ребенок ждет поддержки и сопереживания, он чувствителен к похвале. Это не значит, что следует захваливать детей. Но всегда найдутся достижения, которые стоит отметить.

Любопытно, но наблюдается следующее явление: любящие родители и бабушки-дедушки всегда находят повод поддержать и похвалить ребенка. Если же теплые чувства отсутствуют, ребенка чаще ругают и указывают на его промахи, чем поддерживают.

Детей привлекает положительная эмоциональная окрашенность отношений со значимыми взрослыми. Это тот благоприятный фон, на котором успешно реализуется познавательное и личностное общение.

Вся информация взята из открытых источников.

Если вы считаете, что ваши авторские права нарушены, пожалуйста,

напишите в чате на этом сайте, приложив скан документа подтверждающего ваше право.

Мы убедимся в этом и сразу снимем публикацию.

Формирование культуры речевого общения у детей старшего дошкольного возраста

%PDF-1.4 % 1 0 obj > endobj 4 0 obj /Title >> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj > stream

Поддержка общения детей в дошкольных учреждениях: опыт изучения языка и грамотности

«Основным строительным блоком хороших коммуникаций является чувство уникальности и ценности каждого человека». — Неизвестно

Знаю

Дошкольникам, находящимся на вашем попечении, необходимы ежедневные возможности для участия в мероприятиях, которые помогают им приобретать новые навыки или практиковать существующие в веселой, стимулирующей и поддерживающей среде. Как вы узнали из Урока 1, эффективные коммуникативные навыки являются неотъемлемой частью самовыражения детей, их развития социальных отношений и обучения.В своей повседневной работе в дошкольном учреждении вы должны планировать и использовать возможности для обучения языку и коммуникативных навыков в течение дня. Это важно для развития языка и общения у маленьких детей.

Размышление о языке и общении в дошкольном учреждении

Зная, что ваша среда в значительной степени способствует обучению детей, одной из отправных точек может быть размышление о языковом и коммуникативном развитии детей в вашем классе. Вы можете начать с наблюдений, общения с семьями, собранной вами информации о скрининге и оценке развития, а также с вопросов о развитии каждого ребенка, а также об интересах и открытиях, которые они делают.Например:

- Какова природа языка ребенка? Какие типы и длины предложений он или она использует? Может ли ребенок разговаривать по несколько очереди?

- Какие языки ребенок изучает или говорит дома? На какой язык ребенок наиболее отзывчив?

- Как каждый ребенок сообщает, что он голоден, устал, скучает или готов к игре?

- Как каждый ребенок общается со взрослыми? Сверстники?

- Как дошкольник реагирует на книги? Признает ли он или она основные понятия о печати, такие как держать книги вертикально, переворачивать страницы, указывать на слова и картинки?

- Какие книги читает каждая семья своему дошкольнику?

- Как другие области развития поддерживаются книгами и чтением?

- Какие навыки письма есть у ребенка? Ребенок пытается писать или строчить буквы? Кажется, ребенок понимает, что шрифт имеет значение?

Задавая эти вопросы в сотрудничестве с семьями, у вас есть возможность задокументировать и узнать, как каждый ребенок развивает языковые и коммуникативные навыки, учитывая при этом другие области развития, культуры и темперамента.Этот процесс может помочь вам и вашим семьям собрать информацию для поддержки планирования и развития адаптивной среды по мере того, как дошкольники развивают языковые навыки и осваивают все более сложные способы выражения своих потребностей и желаний.

Поддержка общения для дошкольников: создание естественных возможностей для изучения языка

У вас есть удивительные возможности для развития языка и разговоров в дошкольном классе. В течение дня вы можете побуждать детей говорить, читать и писать бесчисленное количество раз.Первым шагом в создании естественных возможностей для общения является знакомство с детьми в вашем классе, а также с тем, как они общаются или используют язык. Вопросы в предыдущем разделе помогут вам разобраться в разнообразных коммуникаторах в вашем классе.

После того, как вы собрали информацию о том, как дети общаются в вашем классе, вы должны использовать ее для принятия решений о том, что вы хотите предоставить, или о стратегиях, которые хотите использовать. Подумайте о повседневных делах, опыте или занятиях, происходящих в вашем классе: какие возможности для общения естественны в таких распорядках? Например, во время перекуса вы можете задавать детям вопросы об их любимых закусках, спрашивать, что они любят есть дома, или вовлекать их в беседы о цветах, текстуре или вкусах различных закусок.Вы также можете предложить им выбор блюд или организовать обстановку таким образом, чтобы способствовать общению детей. Вы можете, например, давать детям небольшие порции закусок, чтобы они могли использовать язык и просить еще, если они хотят еще. Вы также можете целенаправленно поставить некоторые продукты питания вне их досягаемости, чтобы они могли спросить о них вас или сверстников.

При тщательном планировании вы можете адаптировать и встроить коммуникационные стратегии в различные мероприятия и распорядки вашего дошкольного класса.По мере того, как дети в вашем классе осваивают новые навыки, вы будете постоянно оценивать их успехи и адаптировать свои стратегии, чтобы способствовать их развитию.

Обеспечение среды класса, богатой языком и общением

Рассмотрите следующие компоненты среды класса, богатой языком и общением:

Отзывчивые взрослые: Реагируют на язык детей и основываются на их идеях и интересах. Более важно сосредоточиться на их идеях, чем на их грамматике.Если дети неправильно используют слова, просто смоделируйте подходящий язык и продолжайте разговор. Например, если Джулия скажет: «Моя бабушка подарила мне книгу», вы можете просто ответить: «Как мило, что ваша бабушка подарила вам книгу. О чем это?»

Частое использование моделей, соответствующих уровню развития: Детям необходимо слышать, слушать и использовать язык в течение дня. Используя язык, который находится на нынешнем уровне ребенка или немного выше него, вы можете способствовать его развитию. Осведомленность об уровне сложности используемого вами языка — одна из самых важных вещей, которые следует помнить при общении с маленькими детьми.Например, с маленькими трехлетними детьми вы можете использовать предложения из трех-четырех слов с простыми словарными словами, чтобы дети могли понять разговор и участвовать в нем. По мере того, как дети становятся старше, вы можете использовать больше слов в каждом предложении и вводить новые словарные слова. Это означает, что вы используете язык в течение дня и побуждаете детей также использовать язык.

Намерение: Преднамеренные учителя целенаправленно выбирают и используют соответствующие языковые модели и грамотность с детьми.Это означает, что во время вашего планирования и рассмотрения потребностей детей вы принимаете решения о словах или звуках, которые следует использовать, о новой лексике, которую нужно ввести, о том, как описывать события, материалы или чувства или как адаптировать действия и опыт для удовлетворения особых потребностей в обучении. детей в вашем классе.

Экологическая печать и книги: Не забудьте предоставить детям множество возможностей для чтения и просмотра книг и печати в классе. Это включает в себя частое чтение детям, маркировку помещений или предметов в классе, маркировку на разных языках, отражающих происхождение детей в вашем классе, наличие большого количества книг, легко доступных в классе, чередование книг и материалов на основе интересов и опыта детей, создание привлекательная зона в вашем классе, где дети могут спокойно читать или вместе с другими детьми, предлагать занятия, связанные с рисованием и письмом, и встраивать опыт, связанный с игрой со звуками, словами и буквами, в упражнения и распорядок.

Участие семьи: Признание того, что семья является первыми и наиболее важными учителями для детей, имеет решающее значение для вашей работы в дошкольном учреждении. Как подчеркивается в Уроке 3, участие семьи в развитии общения детей имеет важное значение для обучения. Это означает развитие отношений с семьями детей в вашем классе. В третьем уроке вы найдете список практик, которые помогают укреплять отношения с семьей.

Повторение: Использование повторения означает, что вы даете детям часто используемые языковые модели, особенно при обучении новым словарным словам.В классе с большим количеством языков повторение происходит в течение дня. Учителя используют одни и те же слова в забавных формах (например, в песнях или играх) для описания распорядка дня или событий, обозначения чувств или материалов и т. Д. Повторение дает детям разнообразные и многочисленные возможности выучить новые слова или новое употребление слов. В разделе «Обучение» этого урока приведены примеры методик обучения, которые вы можете использовать в своем классе для содействия общению детей.

Поддержка общения для всех детей

У некоторых дошкольников в вашем классе могут быть состояния, влияющие на их речевое и коммуникативное развитие, включая задержку в развитии, аутизм, неврологические расстройства и нарушения восприятия, а также нарушения зрения, слуха, речи или языка.У детей с индивидуальными образовательными программами (IEP) есть конкретный план, который поможет им достичь своих личных целей, и очень часто этим детям нужно будет изменить или приспособиться к распорядку дня, обстановке в классе и учебному плану. Программа Kids Included Together (KIT) может быть ценным источником идей.

Ниже приведена дополнительная информация, которую следует учитывать при продолжении планирования отзывчивых и увлекательных взаимодействий, среды и опыта, которые поддерживают дошкольников в вашем классе.

Используйте разные способы передачи информации детям. Например, визуальные эффекты, такие как графики или фотографии, показывающие этапы мытья рук, дают детям ощущение предсказуемости и предоставляют возможности для взаимодействия с печатью.

Другим детям может потребоваться другая поддержка. Детям с нарушениями слуха может потребоваться отрегулировать скорость или звук голоса, чтобы они говорили более четко или в более медленном темпе. Возможно, вам также придется чаще проверять, понимают ли дети то, что вы сказали.Дети с нарушениями зрения могут использовать шрифт Брайля, крупный шрифт или большие книги. Другим детям может потребоваться вспомогательная техника. Это может включать в себя такое оборудование, как устройства связи, которые позволяют им исследовать свое окружение и взаимодействовать с другими. Поскольку вы читали этот курс, очень важно, чтобы вы познакомились с детьми в вашем классе, чтобы иметь возможность поддержать их успешное участие в вашей программе. Убедитесь, что все дети и семьи чувствуют себя желанными и вовлеченными.Программа Kids Included Together (KIT) может быть ценным источником идей. Вы также можете рассмотреть Building Blocks и Kara’s Kit. Эти ресурсы Отдела по вопросам раннего детства Совета по делам исключительных детей предоставляют практические, реальные способы помочь детям добиться успеха в их среде. Информацию об этих материалах см. В списке «Ресурсы и справочная информация».

Имейте в виду, что дети, которым трудно общаться, не обязательно имеют инвалидность или особые потребности в обучении.Возможно, вам придется внести какие-либо изменения или изменения в зависимости от навыков и опыта детей, а также от того, что подходит для развития.

Практика осмысленного чтения книг и рассказывания историй в дошкольных учреждениях

Чтение книг и рассказывание историй — важные способы поддержки коммуникативных и языковых навыков маленьких детей. Чтение книг и рассказывание историй развивают у детей младшего возраста различные навыки, в том числе:

- Выучивание новых словарных слов.

- Слушание и отработка коммуникативных навыков (восприимчивое и выразительное общение).

- Понимание элементов рассказа или сюжета.

- Фонологическая осведомленность (распознавание звуков языка и структуры языка).

- Построение отношений, особенно когда детей поощряют читать в небольших группах.

- Удовольствие от обучения и возможности для самовыражения.

При выборе и использовании книг в дошкольном классе учитывайте следующее:

- Выбирайте книги, которые освещают разнообразие культур, языков, способностей, семейных структур и жизненного опыта.Дети должны увидеть в этих книгах себя и свои семьи!

- Создайте уютную книжную зону, где дети могут читать самостоятельно или с другими детьми.

- Используйте книги по различным интересам в вашем классе.

- Чаще читайте детям.

- Пригласите членов семьи прийти в ваш класс и почитать с детьми книги.

- Меняйте книги в зависимости от интересов и занятий ребенка.

- Привлекайте детей к выбору книг.Предоставьте им выбор и укажите их предпочтения.

- Используйте чтение книг как возможность поговорить о социальных навыках.

- В течение дня задавайте детям вопросы об этой истории.

- Побуждайте детей писать свои собственные рассказы!

Рассмотрите следующие стратегии и адаптации для удовлетворения потребностей детей с особыми потребностями в обучении или детей, которые изучают двуязычный язык во время чтения книг:

- Используйте наглядный реквизит, большие картинки или другие материалы для детей, которые учатся слушайте и участвуйте.

- Позвольте детям принести любимую игрушку или мягкое животное на время рассказа, чтобы помочь им сесть и присутствовать.

- Детям, которые учатся понимать язык и слушать рассказы, дайте им копию книги.

- Пусть дети по очереди перелистывают книжные страницы.

- Пусть дети, которые учатся читать книги, сядут рядом со взрослым или более компетентным сверстником.

- Чаще хвалите детей и поощряйте их сидеть и слушать.

- Прочтите одну и ту же книгу несколько дней подряд и попросите детей помочь вам закончить рассказ или вставить слова, которые они знают.

- Говорите четко и медленно для детей с нарушениями слуха или детей, изучающих два языка. Часто проверяйте понимание.

- Используйте шрифт Брайля, крупный шрифт или большие книги для детей с нарушениями зрения.

- Пусть дети с аутизмом или задержкой речи повторяют слова или фразы.

- Переведите знакомые рассказы на родной язык детей для учащихся, изучающих два языка.

- Отправить переведенные книги и рассказы домой с детьми.

- Берите книги на родном языке детей в местной общине или школьной библиотеке.

- Пригласите свободно говорящих на основном языке ребенка прийти к вам в класс и почитать с детьми.

См.

Видео недоступно Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как учителя внедряют язык и общение в повседневную жизнь и распорядок дня.

Видео недоступно Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как учителя используют книги и рассказывают истории в дошкольных учреждениях.

Do

Коммуникационная и языковая среда характеризуется намеренным и частым использованием детьми и взрослыми устной и письменной речи, соответствующей их развитию. В повседневном общении с детьми в дошкольном учреждении учитывайте следующее:

- Будьте внимательны к попыткам ребенка общаться и расширяйте и расширяйте то, что говорят дети.

- Часто используйте языковые модели, соответствующие развитию, в повседневных делах и распорядках.

- Следуйте подсказкам и предпочтениям детей.

- Добавляйте новые слова в разговоры.

- Добавляйте языковые игры, песни и стишки в распорядок дня.

- Задавайте детям вопросы об их чувствах, действиях, интересах или жизненных событиях.

- Чаще читайте детям. Выбирая книги и другие печатные материалы, убедитесь, что они представляют разнообразие культур, языков, способностей, семейных структур и жизненного опыта. Дети с большей вероятностью будут участвовать в разговоре, если увидят в этих материалах себя и свои семьи!