ИНДИВИДУАЛИЗМ — это… Что такое ИНДИВИДУАЛИЗМ?

принцип поведения, социологич. и этич. учение, в основе к-рого лежит признание абсолютных прав личности, ее свободы и независимости от общества и гос-ва. Как социологич. концепция И. совпадает с субъективно-идеалистич. трактовкой историч. процесса. В различных конкретно-историч. условиях концепции И. в социально-политич. и этич. плане носили различный характер и играли разную роль. В Древней Индии принцип И. был разработан школой чарваков. Антикастовая и антибрахманистская направленность И. чарваков, стремление поставить в центр теоретич. проблем человека с его разнообразными потребностями, учение о равенстве людей от природы – все это делало их И. исторически прогрессивным. В др.-кит. философии этич. И. развивал философ Ян Чжу. Смысл жизни, по его учению, состоит в полном развитии природы человека в соответствии с его индивидуальными склонностями. Выдвигая принцип: «все для себя», Ян Чжу в то же время отвергал крайний эгоизм и распущенность личности.

Страстным проповедником этич. И. эпикурейства явился Лукреций. Эпикурейский И. выражал в эпоху упадка греч. рабовладельч. общества стремление части рабовладельч. интеллигенции к уходу от трудностей жизни.

Особое развитие принцип И. получил в этике и морали Возрождения. В эпоху становления бурж. отношений И. означал борьбу за раскрепощение личности от феод. пут, за утверждение естеств. равенства и достоинства людей. Этот И. получает свое выражение в требовании гармонич. развития человека, в культе человеч. разума, в учении о ценности человеч. личности, к-рое находит наиболее яркое проявление у Пико делла Мирандола, Джаноццо Манетти. Обосновывая принцип И., этика Возрождения возрождает антич. теории морали, гл. обр. эпикуреизм, стоицизм, платонизм. Особое значение приобретает этика Эпикура. Эпикурейский принцип наслаждения, понимаемый как удовлетворение естеств. потребностей человека и достижение душевного спокойствия, развивают Козмо Раймонди, Лоренцо Валла, Помпоний Лет и др. В дальнейшем принципы эпикурейской этики возрождаются Бруно, Эразмом Роттердамским, Монтенем, Ванини.

Страстным проповедником этич. И. эпикурейства явился Лукреций. Эпикурейский И. выражал в эпоху упадка греч. рабовладельч. общества стремление части рабовладельч. интеллигенции к уходу от трудностей жизни.

Особое развитие принцип И. получил в этике и морали Возрождения. В эпоху становления бурж. отношений И. означал борьбу за раскрепощение личности от феод. пут, за утверждение естеств. равенства и достоинства людей. Этот И. получает свое выражение в требовании гармонич. развития человека, в культе человеч. разума, в учении о ценности человеч. личности, к-рое находит наиболее яркое проявление у Пико делла Мирандола, Джаноццо Манетти. Обосновывая принцип И., этика Возрождения возрождает антич. теории морали, гл. обр. эпикуреизм, стоицизм, платонизм. Особое значение приобретает этика Эпикура. Эпикурейский принцип наслаждения, понимаемый как удовлетворение естеств. потребностей человека и достижение душевного спокойствия, развивают Козмо Раймонди, Лоренцо Валла, Помпоний Лет и др. В дальнейшем принципы эпикурейской этики возрождаются Бруно, Эразмом Роттердамским, Монтенем, Ванини.

Эти представители бурж. И. резко выступали против католич. церкви и иерархич. структуры феодализма; их идеалом была разносторонне развитая личность, а вовсе не буржуазно огранич. делец. Учение о «естественной природе» человека, теории «естественного права» и «общественного договора», установление связи моральных норм с материальными интересами индивидов – все это обосновывало бурж. И. и служило оружием в борьбе с феодализмом и католицизмом.

Однако очень скоро обнаружилось противоречие между идеалом разносторонне развитой личности и бурж. действительностью, к-рое отметили уже представители утопич. социализма, особенно Фурье. Сущность этого противоречия сформулировал Маркс: «В буржуазном обществе капитал обладает самостоятельностью и индивидуальностью, между тем как трудящийся индивидуум лишен самостоятельности и обезличен» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 4, с. 439). С тех пор как буржуазия стала господствующим классом, И. враждебен обществу. Бурж. И. становится этич. оправданием капиталистич.

Эти представители бурж. И. резко выступали против католич. церкви и иерархич. структуры феодализма; их идеалом была разносторонне развитая личность, а вовсе не буржуазно огранич. делец. Учение о «естественной природе» человека, теории «естественного права» и «общественного договора», установление связи моральных норм с материальными интересами индивидов – все это обосновывало бурж. И. и служило оружием в борьбе с феодализмом и католицизмом.

Однако очень скоро обнаружилось противоречие между идеалом разносторонне развитой личности и бурж. действительностью, к-рое отметили уже представители утопич. социализма, особенно Фурье. Сущность этого противоречия сформулировал Маркс: «В буржуазном обществе капитал обладает самостоятельностью и индивидуальностью, между тем как трудящийся индивидуум лишен самостоятельности и обезличен» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 4, с. 439). С тех пор как буржуазия стала господствующим классом, И. враждебен обществу. Бурж. И. становится этич. оправданием капиталистич.

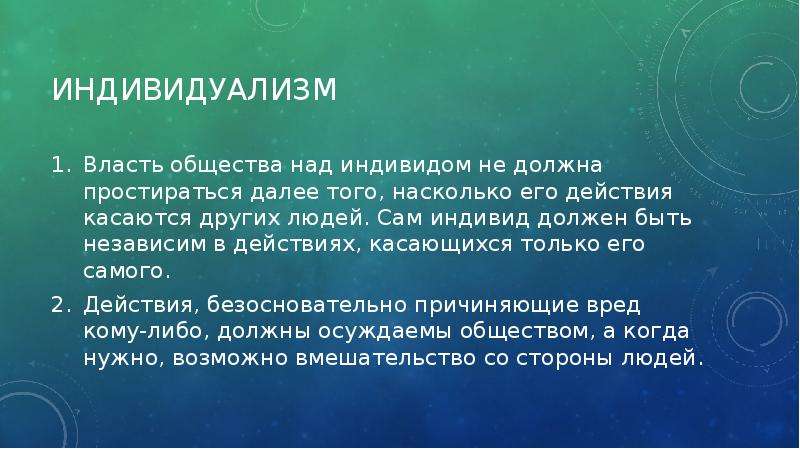

пер. 1867). Дж. С. Милль с позиций позитивизма выразил принцип И. как методологич. основу социологич. и этич. исследований («Утилитарианизм» – «Utilitarianism», 1863, рус. пер. 1900; «О свободе» – «On liberty», 1859, рус. пер. 1900). Начиная с Бентама и Милля происходит слияние этич. теории полезности с бурж. политич. экономией. В исторической (В. Рошер и др.), а затем в австр. (см. Менгер и Бём-Баверк) школах эта теория выступает под названием теории «предельной полезности»; она сохраняет свое значение и в совр. бурж. политич. экономии, напр., у Шумпетера (см. J. Schumpeter, Capitalism, socialism and democracy, Ν. Υ., 1942, p. 126).

В младогегельянской школе И. принял филос. форму «самосознания», критикующего весь мир ради мысленного освобождения индивида от действит. социальных оков. В 1845 М. Штирнер опубликовал манифест бурж. И. – кн. «Единственный и его собственность» («Der Einzige und sein Eigentum», рус. пер. 1906), в к-рой «…на место деятельного буржуазного эгоизма он поставил хвастливый, согласный с собой эгоизм индивидуального «Я» (Маркс К.

пер. 1867). Дж. С. Милль с позиций позитивизма выразил принцип И. как методологич. основу социологич. и этич. исследований («Утилитарианизм» – «Utilitarianism», 1863, рус. пер. 1900; «О свободе» – «On liberty», 1859, рус. пер. 1900). Начиная с Бентама и Милля происходит слияние этич. теории полезности с бурж. политич. экономией. В исторической (В. Рошер и др.), а затем в австр. (см. Менгер и Бём-Баверк) школах эта теория выступает под названием теории «предельной полезности»; она сохраняет свое значение и в совр. бурж. политич. экономии, напр., у Шумпетера (см. J. Schumpeter, Capitalism, socialism and democracy, Ν. Υ., 1942, p. 126).

В младогегельянской школе И. принял филос. форму «самосознания», критикующего весь мир ради мысленного освобождения индивида от действит. социальных оков. В 1845 М. Штирнер опубликовал манифест бурж. И. – кн. «Единственный и его собственность» («Der Einzige und sein Eigentum», рус. пер. 1906), в к-рой «…на место деятельного буржуазного эгоизма он поставил хвастливый, согласный с собой эгоизм индивидуального «Я» (Маркс К.

В совр. эпоху реакц. И. представляет собой ядро бурж. идеологии и является осн. мотивом почти всех ее разновидностей, служа гл. идейным оружием буржуазии в ее борьбе против коммунистич. и рабочего движения и мировой системы социализма. В эпоху сосуществования двух социальных систем И. в ходе идеологич. борьбы принял форму бурж. «философии свободы» и противопоставляется марксистско-ленинскому мировоззрению и коммунистич. этике. Осн. направления совр. бурж. философии используют И. как моральное «обоснование» антикоммунизма под видом защиты «свободы личности».

В экзистенциализме, напр., центр. роль играет проблема личности. Целью объявляется свободное самоутверждение индивида. При этом свобода сводится к свободе выбора. И. пронизывает весь экзистенциализм. Изолированная от общества личность испытывает состояние непреодолимой покинутости, заброшенности, одиночества. В поисках утверждения своей свободы ей остается только ожидание смерти, «героизм» бессмысленной жизни (А. Камю, см. А. Camus, Le mythe de Sisyphe. Essai sur ľAbsurde, 1942) или традиц. религ. иллюзии (Ясперс, Хейдеггер, Бубер, Марсель).

Для неопозитивизма личность служит основой филос. исследований в вопросах гносеологии, социологии и этики. Он сводит все социальное к индивидуальному, объявляет общество пустым, классы, нации, формации – абстракциями и провозглашает И. как цель человеч. стремлений, а также использует И. в качестве существ. черты метода социологич. исследований. Личность живет и действует в социальных группах, к-рые разделяются позитивистскими социологами на первичные (семья, круг друзей) и вторичные (класс, нация, гос-во). Реальны лишь первичные группы, вторичные же рассматриваются как «псевдопонятия». Важнейшей реальностью является индивид. Его качества, отношения и связи определяют облик социальных групп. При этом обществ. отношения личностей толкуются субъективистски и с позиций И. как «отношение личности к…», как комплекс ее мнений, оценок, стремлений, взглядов, не обладающий объективным содержанием.

Камю, см. А. Camus, Le mythe de Sisyphe. Essai sur ľAbsurde, 1942) или традиц. религ. иллюзии (Ясперс, Хейдеггер, Бубер, Марсель).

Для неопозитивизма личность служит основой филос. исследований в вопросах гносеологии, социологии и этики. Он сводит все социальное к индивидуальному, объявляет общество пустым, классы, нации, формации – абстракциями и провозглашает И. как цель человеч. стремлений, а также использует И. в качестве существ. черты метода социологич. исследований. Личность живет и действует в социальных группах, к-рые разделяются позитивистскими социологами на первичные (семья, круг друзей) и вторичные (класс, нация, гос-во). Реальны лишь первичные группы, вторичные же рассматриваются как «псевдопонятия». Важнейшей реальностью является индивид. Его качества, отношения и связи определяют облик социальных групп. При этом обществ. отношения личностей толкуются субъективистски и с позиций И. как «отношение личности к…», как комплекс ее мнений, оценок, стремлений, взглядов, не обладающий объективным содержанием.

пер. 1922).

Неотомизм, идя навстречу требованиям бурж. идеологии эпохи империализма, уделяет большое внимание проблеме личности. Все социальные проблемы сводятся к морально-религиозным. Общение личности с богом оттесняет социальные связи. Важным актом сознающей себя индивидуальности является утверждение частной собственности и подготовление к индивидуальному спасению. Антикоммунистич. выступления католич. философов во славу бога, церкви и папы проникнуты пропагандой бурж. И. и клеветой на марксизм и социализм.

Для совр. амер. персонализма, тесно связанного с протестантской теологией, И. служит лейтмотивом всей философии. Он раздувается, абсолютизируется, приобретает характер онтологич. концепции (истоки к-рой восходят к монадологии Лейбница, теории микрокосмоса Р. Лотце и христ. теизму Г. Тейхмюллера), согласно к-рой не только люди, но все сущее представляет собой совокупность личностей (см. Брайтмен, Флюэллинг). Во главе иерархии личностей находится бог. И. в этой философии используется для апологии теизма.

пер. 1922).

Неотомизм, идя навстречу требованиям бурж. идеологии эпохи империализма, уделяет большое внимание проблеме личности. Все социальные проблемы сводятся к морально-религиозным. Общение личности с богом оттесняет социальные связи. Важным актом сознающей себя индивидуальности является утверждение частной собственности и подготовление к индивидуальному спасению. Антикоммунистич. выступления католич. философов во славу бога, церкви и папы проникнуты пропагандой бурж. И. и клеветой на марксизм и социализм.

Для совр. амер. персонализма, тесно связанного с протестантской теологией, И. служит лейтмотивом всей философии. Он раздувается, абсолютизируется, приобретает характер онтологич. концепции (истоки к-рой восходят к монадологии Лейбница, теории микрокосмоса Р. Лотце и христ. теизму Г. Тейхмюллера), согласно к-рой не только люди, но все сущее представляет собой совокупность личностей (см. Брайтмен, Флюэллинг). Во главе иерархии личностей находится бог. И. в этой философии используется для апологии теизма. И. как совр. бурж. «философия свободы» используется в качестве оружия в идейной борьбе с коммунистич. идеологией и мировой социалистич. системой. Один из руководителей зап.-герм. ин-та по вост. проблемам К. Менерт в кн. «Советский человек» («Der Sowjetmensch», 1958) обвиняет социализм в ликвидации свободы личности и идеализирует положение личности в капиталистич. мире. С позиций И. ополчается на социализм обосновавшийся в США антикоммунист Г. Маркузе. «Социализм, – по его словам, – проявление возмущения со стороны многих против тех немногих, к-рые обладают и наделены более высокими ценностями; социализм, таким образом, представляет собою часть общего бунта против выдающихся людей» («Reason and revolution…», N. Y., 1954, p. 266). В кн. «Советский марксизм» («Soviet marxism», 1958) он противопоставляет И. коллективизму и коммунистической морали. С клеветой на коммунизм с позиций И. систематически выступает американский прагматист С. Хук. Крайний И. служит опорой различных теорий «элиты», широко используемых против идей социалистич.

И. как совр. бурж. «философия свободы» используется в качестве оружия в идейной борьбе с коммунистич. идеологией и мировой социалистич. системой. Один из руководителей зап.-герм. ин-та по вост. проблемам К. Менерт в кн. «Советский человек» («Der Sowjetmensch», 1958) обвиняет социализм в ликвидации свободы личности и идеализирует положение личности в капиталистич. мире. С позиций И. ополчается на социализм обосновавшийся в США антикоммунист Г. Маркузе. «Социализм, – по его словам, – проявление возмущения со стороны многих против тех немногих, к-рые обладают и наделены более высокими ценностями; социализм, таким образом, представляет собою часть общего бунта против выдающихся людей» («Reason and revolution…», N. Y., 1954, p. 266). В кн. «Советский марксизм» («Soviet marxism», 1958) он противопоставляет И. коллективизму и коммунистической морали. С клеветой на коммунизм с позиций И. систематически выступает американский прагматист С. Хук. Крайний И. служит опорой различных теорий «элиты», широко используемых против идей социалистич. демократии (К. Башвиц, С. Хадлстон и мн. др.) (см. S. Hook, The Него in history, N. Y., 1943, p. 18; К. Baschwitz, Du und die Masse, Leiden, 1951, S. 17; S. Huddlston, Popular diplomacy and war, p. 180). Социальная функция «философии свободы» – продлить агонию обреченного эксплуататорского строя.

Принципы реакц. И. служат основой совр. бурж. социальной психологии, в к-рой значит. место занимает неофрейдизм. Глубоко индивидуалистична психологич. концепция неофрейдизма, построенная на высвобождении инстинктов от социальных ограничений. Ныне она все шире применяется в социальном плане, противопоставляя индивидуальные подсознат. влечения сознат. социальной организации и революц. борьбе.

Маркс и Энгельс поставили на науч. почву вопрос об отношении личности и общества и тем нанесли удар по теориям бурж. И. Они доказали, что абстрактной внеисторич. природы человека не существует; сущность человека – это совокупность всех обществ. отношений данной эпохи. Отношения в обществе частных собственников и обособленных товаровладельцев не могут не порождать И.

демократии (К. Башвиц, С. Хадлстон и мн. др.) (см. S. Hook, The Него in history, N. Y., 1943, p. 18; К. Baschwitz, Du und die Masse, Leiden, 1951, S. 17; S. Huddlston, Popular diplomacy and war, p. 180). Социальная функция «философии свободы» – продлить агонию обреченного эксплуататорского строя.

Принципы реакц. И. служат основой совр. бурж. социальной психологии, в к-рой значит. место занимает неофрейдизм. Глубоко индивидуалистична психологич. концепция неофрейдизма, построенная на высвобождении инстинктов от социальных ограничений. Ныне она все шире применяется в социальном плане, противопоставляя индивидуальные подсознат. влечения сознат. социальной организации и революц. борьбе.

Маркс и Энгельс поставили на науч. почву вопрос об отношении личности и общества и тем нанесли удар по теориям бурж. И. Они доказали, что абстрактной внеисторич. природы человека не существует; сущность человека – это совокупность всех обществ. отношений данной эпохи. Отношения в обществе частных собственников и обособленных товаровладельцев не могут не порождать И. , история к-рого определяется, в конечном итоге, развитием обществ. разделения труда, форм частной собственности и способов эксплуатации. Социальной предпосылкой И. является отсутствие в эксплуататорском обществе подлинной коллективности, к-рая начинает формироваться лишь в ходе классовой борьбы пролетариев. Поскольку последние являются носителями обществ. характера процесса произ-ва и их борьба с капиталом формирует солидарность, сплоченность и сознательность класса, у пролетариата развивается подлинная коллективность в действиях, взглядах и морали, к-рая противостоит бурж. И.

Социализм в корне меняет отношения общества и личности, ибо новыми становятся и общество и личность. Рождается подлинная коллективность общества, не знающего эксплуатации и политич. гнета, и создаются реальные предпосылки для гармонии личности и общества. Всестороннее развитие личности при коммунизме в корне чуждо И. Социализм обеспечивает сочетание обществ. и личных интересов, направленных к построению коммунизма, где свободное развитие каждого явится условием свободного развития всех.

, история к-рого определяется, в конечном итоге, развитием обществ. разделения труда, форм частной собственности и способов эксплуатации. Социальной предпосылкой И. является отсутствие в эксплуататорском обществе подлинной коллективности, к-рая начинает формироваться лишь в ходе классовой борьбы пролетариев. Поскольку последние являются носителями обществ. характера процесса произ-ва и их борьба с капиталом формирует солидарность, сплоченность и сознательность класса, у пролетариата развивается подлинная коллективность в действиях, взглядах и морали, к-рая противостоит бурж. И.

Социализм в корне меняет отношения общества и личности, ибо новыми становятся и общество и личность. Рождается подлинная коллективность общества, не знающего эксплуатации и политич. гнета, и создаются реальные предпосылки для гармонии личности и общества. Всестороннее развитие личности при коммунизме в корне чуждо И. Социализм обеспечивает сочетание обществ. и личных интересов, направленных к построению коммунизма, где свободное развитие каждого явится условием свободного развития всех. Развитие обществ. самоуправления в период развернутого строительства коммунизма есть яркое выражение действит. демократии и реальной свободы личности. В полную противоположность клевете бурж. «философии свободы» социалистич. коллектив является полем применения сил и талантов личности, стимулом их развития, источником морального удовлетворения, опорой в личной беде. Социализм не обедняет и не нивелирует личность, а поощряет разнообразие интересов и творч. стремлений, ставит своей целью всестороннее и свободное развитие личности. Лозунг Коммунистич. партии, сформулированный в Программе КПСС: «Все во имя человека, для блага человека», выражает стремление обеспечить формирование яркой, самостоят., богатой духовно, чистой морально, гармонично и всесторонне развитой личности, свободной от пережитков И. Моральный кодекс строителя коммунизма, сформулированный в Программе КПСС, пронизан идеалами коллективизма и гуманизма, обеспечивающими свободу и расцвет личности и вместе с тем исключающими всякий И.

Развитие обществ. самоуправления в период развернутого строительства коммунизма есть яркое выражение действит. демократии и реальной свободы личности. В полную противоположность клевете бурж. «философии свободы» социалистич. коллектив является полем применения сил и талантов личности, стимулом их развития, источником морального удовлетворения, опорой в личной беде. Социализм не обедняет и не нивелирует личность, а поощряет разнообразие интересов и творч. стремлений, ставит своей целью всестороннее и свободное развитие личности. Лозунг Коммунистич. партии, сформулированный в Программе КПСС: «Все во имя человека, для блага человека», выражает стремление обеспечить формирование яркой, самостоят., богатой духовно, чистой морально, гармонично и всесторонне развитой личности, свободной от пережитков И. Моральный кодекс строителя коммунизма, сформулированный в Программе КПСС, пронизан идеалами коллективизма и гуманизма, обеспечивающими свободу и расцвет личности и вместе с тем исключающими всякий И. Бурж. И. есть его последняя историч. форма; он обречен историей на гибель вместе с капиталистич. формацией. Коммунизм знает подлинную индивидуальность, полностью и навсегда освобожденную от И. (см. также Личность).

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Святое семейство, Соч., 2 изд., т. 2; их же, Немецкая идеология, там же, т. 3; их же, Манифест Коммунистической партии, там же, т. 4; Маркс К., Введение (Из экономических рукописей 1857– 1858 годов), там же, т. 12; Энгельс Ф., [Письмо] П. Л. Лаврову, 12–17 ноября 1875 г., в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Избр. письма, М., 1953; Ленин В. Неэкономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве, Соч., 4 изд., т. 1; Программа КПСС, М., 1961; Шишкин А. Ф., Из истории этических учений, М., 1959; Лейбниц Г. В., Монадология. 1714, Избр. филос. соч., М., 1908, с. 339; Lotze H., Mikrokosmus. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit, Bd 1–3, Lpz., 1856–64, рус. пер. – ч. 1–3, M., 1866–67; Winter F. J., Der Individualismus, Lpz.

Бурж. И. есть его последняя историч. форма; он обречен историей на гибель вместе с капиталистич. формацией. Коммунизм знает подлинную индивидуальность, полностью и навсегда освобожденную от И. (см. также Личность).

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Святое семейство, Соч., 2 изд., т. 2; их же, Немецкая идеология, там же, т. 3; их же, Манифест Коммунистической партии, там же, т. 4; Маркс К., Введение (Из экономических рукописей 1857– 1858 годов), там же, т. 12; Энгельс Ф., [Письмо] П. Л. Лаврову, 12–17 ноября 1875 г., в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Избр. письма, М., 1953; Ленин В. Неэкономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве, Соч., 4 изд., т. 1; Программа КПСС, М., 1961; Шишкин А. Ф., Из истории этических учений, М., 1959; Лейбниц Г. В., Монадология. 1714, Избр. филос. соч., М., 1908, с. 339; Lotze H., Mikrokosmus. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit, Bd 1–3, Lpz., 1856–64, рус. пер. – ч. 1–3, M., 1866–67; Winter F. J., Der Individualismus, Lpz. , 1880; Sommer H., Individualismus oder Evolutionismus?, В., 1887: Teichmüller G., Neue Grundlegung der Philosophie und Logik, Breslau, 1889; Ζiegler Th., Individualismus und Sozialismus im Geistesleben des 19. Jahrhunderts, Dresden, 1899; Fournière E., Essai sur ľindividualisme, P., 1901; Fischer E. L., Über den Individualismus…, Charlottenburg, 1907; Wolf H., Geschichte des antiken Sozialismus und Individualismus, Güttersloh, 1909; Fite W., Individualism, N. Y. [a. o.], 1911; Přibram K., Die Entstehung der individualistischen Sozialphilosophie, Lpz., 1912; Archambault P., Essai sur ľindividualisme, P., 1913; Burckhardt G. Ε., Was ist Individualismus?, Lpz., 1913; Weisengrün P., Die Erlösung von Individualismus und Sozialismus, Münch., 1914; Dittriсh О., Individualismus, Universalismus, Personalismus, В., 1917; Horneffer E., Der moderne Individualismus, «Kant-Studien», 1918, Bd 23; Schmalenbach H., Individualität und Individualismus, там же, 1920, Bd 24, H. 4; Кehler F., Wesen und Bedeutung des Individualismus, Münch.

, 1880; Sommer H., Individualismus oder Evolutionismus?, В., 1887: Teichmüller G., Neue Grundlegung der Philosophie und Logik, Breslau, 1889; Ζiegler Th., Individualismus und Sozialismus im Geistesleben des 19. Jahrhunderts, Dresden, 1899; Fournière E., Essai sur ľindividualisme, P., 1901; Fischer E. L., Über den Individualismus…, Charlottenburg, 1907; Wolf H., Geschichte des antiken Sozialismus und Individualismus, Güttersloh, 1909; Fite W., Individualism, N. Y. [a. o.], 1911; Přibram K., Die Entstehung der individualistischen Sozialphilosophie, Lpz., 1912; Archambault P., Essai sur ľindividualisme, P., 1913; Burckhardt G. Ε., Was ist Individualismus?, Lpz., 1913; Weisengrün P., Die Erlösung von Individualismus und Sozialismus, Münch., 1914; Dittriсh О., Individualismus, Universalismus, Personalismus, В., 1917; Horneffer E., Der moderne Individualismus, «Kant-Studien», 1918, Bd 23; Schmalenbach H., Individualität und Individualismus, там же, 1920, Bd 24, H. 4; Кehler F., Wesen und Bedeutung des Individualismus, Münch. –В., 1922; Вreysig К., Vom geschichtlichen Werden, Bd l, Stuttg.–В., 1925; Kallen H. M., Individualism; an American way of life, N. Y., [1933]; Adler M. J., The idea of freedom, N. Y., 1958.

–В., 1922; Вreysig К., Vom geschichtlichen Werden, Bd l, Stuttg.–В., 1925; Kallen H. M., Individualism; an American way of life, N. Y., [1933]; Adler M. J., The idea of freedom, N. Y., 1958.

В. Карпушин. Москва.

Философская Энциклопедия. В 5-х т. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Ф. В. Константинова. 1960—1970.

Григорий Юдин. Кто мы — индивидуалисты или коллективисты? — Видео

Я занимаюсь социальной теорией и эмпирическими исследованиями, и сегодня у нас в лекции будет немножко и того и другого. Начнем с теории, а потом перейдем к эмпирическим исследованиям и попытаемся сделать некоторые обобщения.

Индивидуалисты мы или коллективисты? Я думаю, все знают этот фрагмент: «Наши люди в булочную на такси не ездят!» И многим он приходит в голову, когда речь идет об исконном коллективизме, который торжествует в России. Что мы видим в этом коротком фрагменте (кадр из фильма «Бриллиантовая рука». — “Ъ”)? Во-первых, что вызывает у нас, наверное, наибольшее раздражение — уравниловка в том, что касается стиля жизни и потребительских стандартов. Есть кто-то, кто говорит от лица коллектива и запрещает человеку иметь собственный потребительский стандарт. Человек немедленно маркируется как не «наш» и вызывает отторжение. Во-вторых, зависть к чужим успехам. Потому что речь идет не просто о том, что человек другой, а о том, что он, вероятно, имеет больший доход, большие возможности. Мы знаем, что на самом деле в фильме это не так. Тем не менее это вызывает такую реакцию, и предполагается, что если ты экономически успешен, то это немедленно исключает тебя из «нашего» круга. В-третьих, в замечательном дядечке, который что-то пишет у себя в блокнотике, мы видим достаточно жесткий контроль. Контроль или слежку, которая осуществляется от лица коллектива, с реальной угрозой создать проблемы. Мы понимаем, что эта дама до некоторой степени не шутит. Она действительно может устроить некоторое количество трудностей человеку, которого решила атаковать.

— “Ъ”)? Во-первых, что вызывает у нас, наверное, наибольшее раздражение — уравниловка в том, что касается стиля жизни и потребительских стандартов. Есть кто-то, кто говорит от лица коллектива и запрещает человеку иметь собственный потребительский стандарт. Человек немедленно маркируется как не «наш» и вызывает отторжение. Во-вторых, зависть к чужим успехам. Потому что речь идет не просто о том, что человек другой, а о том, что он, вероятно, имеет больший доход, большие возможности. Мы знаем, что на самом деле в фильме это не так. Тем не менее это вызывает такую реакцию, и предполагается, что если ты экономически успешен, то это немедленно исключает тебя из «нашего» круга. В-третьих, в замечательном дядечке, который что-то пишет у себя в блокнотике, мы видим достаточно жесткий контроль. Контроль или слежку, которая осуществляется от лица коллектива, с реальной угрозой создать проблемы. Мы понимаем, что эта дама до некоторой степени не шутит. Она действительно может устроить некоторое количество трудностей человеку, которого решила атаковать.

Все это является, может быть, не лучшим выражением представления о том, что такое коллективизм, который в нашей стране существовал и, видимо, продолжает существовать по сей день. Я, впрочем, обращу ваше внимание на то, что фильм снят в 1969 году и все это в нем показано во вполне ироническом ключе.

Идея о том, что коллективизм неотступно следует за нами из советского прошлого, на самом деле высказывается очень часто и вполне серьезными исследователями. Возможно, самая известная формулировка этой идеи была предложена Юрием Левадой (советский и российский социолог, основатель «Левада-Центра».— “Ъ”) и потом развивалась и продолжает развиваться его первым и главным учеником — Львом Гудковым (советский и российский социолог.— “Ъ”). «Простой советский человек» — это коллективное исследование, проводить которое группа Юрия Левады начала еще в 80-е годы и на основании которого строила масштабные антропологические обобщения касательно природы человека в целом. Посмотрим на то, в чем состоит эта модель. Я буду опираться на то, как ее излагает Гудков, и скажу сразу, что буду ее немножко упрощать, потому что внутри себя она довольно сложная и, на мой взгляд, противоречивая.

Гудков говорит, что одна из ключевых характеристик простого советского человека — то, что он называет социальным инфантилизмом, патернализмом и принятием произвола начальства. Это означает неверие в собственные силы, в собственный индивидуальный потенциал, беспрекословное принятие власти, которая дана сверху, и надежда на эту власть. Вторая ее важная характеристика — это уравнительные установки, то есть склонность к тому, чтобы вне зависимости от того, о каком ресурсе идет речь, уравнивать и относиться к неравенству с подозрением, неприятием и завистью. Зависть — это то, что потом перетекает в третью характеристику — комплекс неполноценности. Ущемленность, зависть, стремление не развиваться самому, а тормозить окружающих, держать их на своем уровне и не давать им вырваться вперед.

В принципе, если мы посмотрим на эти три черты, то это примерно то, что мы только что обнаружили в героине Нонны Мордюковой (фильм «Бриллиантовая рука».— “Ъ”), и то, что нас больше всего раздражает. В этом смысле героиня Нонны Мордюковой — идеальный простой советский человек. Гудков, кстати, добавляет сюда еще веру в собственную исключительность, в то, что мы — советские люди — чем-то отличаемся от всех остальных, что у нас какая-то исключительная судьба. Но это нас интересует сегодня меньше, а первые три черты очень хорошо вербализуют идею советского коллективизма. Гудков прямо так и называет простого советского человека — человеком коллективным, для которого характерно групповое принуждение, коллективное заложничество, конформистское единомыслие, общность фобий и предрассудков. Судя по описанию, крайне неприятный тип.

На самом деле это не просто портрет среднего советского человека, это довольно мощная в смысле своей объяснительной широты теория. Потому что она предполагает, что этот самый советский человек не просто где-то существует как средний тип, а способен к самовоспроизводству. И хуже всего то, что он это делает в условиях меняющихся или даже изменившихся институтов и социальных структур, в результате чего эти самые институты извращает. Грубо говоря, когда ему предлагаются какие-то новые институты, сам он внутри не меняется и использует их так, как ему удобно и привычно использовать. Это более или менее стандартное объяснение провала институциональных реформ. Потому что люди, которые проводят институциональные реформы, обычно надеются, что если поменять институты, то поменяются человеческие мотивации и действия. Но нет же, говорит нам этот подход, все эти реформы наталкиваются, как на каменную стену, на этого самого простого советского человека, который все равно все видит по-своему, который настроен только на самовоспроизводство и с которым по большому счету ничего невозможно поделать.

Именно поэтому простой советский человек оказывается несовместим с теми институциональными реформами, которые проводились в России в начале 90-х годов. Он несовместим с рыночной экономикой, он несовместим с либеральной демократией, он несовместим с уважением прав человека, потому что все это по большому счету предполагает гораздо большую степень индивидуализма. Современное же общество, с точки зрения этого подхода, держится принципиально на индивидуальных достижениях, а значит, когда мы имеем дело с этим самым простым советским человеком, он сопротивляется не просто всем этим атрибутам, он сопротивляется истории, он сопротивляется времени, он навечно застрял где-то там далеко.

Откровенно говоря, в этой теории есть некоторая непоследовательность. Предполагается, что советского человека сформировали советские структуры, советская идеология, советские институты. В то же время предполагается, что когда он сформирован, то новые структуры, новая идеология, новые институты никакого влияния или воздействия на него оказать не в состоянии — они от него отлетают, как пульки от железного истукана. То есть, когда он формируется, он довольно пластичен, а когда мы имеем дело с какой-то новой институциональной системой, то она уже не в состоянии ничего с ним сделать, он затвердел и резистентен.

На это затруднение есть еще более радикальный ответ. Он состоит в том, что на самом деле коллективист растет вовсе не из советского опыта, а из куда более ранней истории — из русской общины, из этого небольшого узкого мира, который подавляет человеческую индивидуальность. И с тех пор этот самый общинный русский человек никуда не девается. Меняется лишь его внешнее обрамление. То есть это такая историческая константа, которая проходит сквозь всю историю, и по большому счету у нас нет никаких шансов от нее отделаться. Иногда это называют теорией колеи. Предполагается, что мы попали в некоторую антропологическую колею, и дальше уже по большому счету ничего измениться не может — разве что полностью поменять людей, этих выселить куда-нибудь и набрать других, но сделать это сложно, поэтому, увы, перспективы невеселые.

В общем, все выглядит так, как будто мы застряли в коллективизме, в то время как мир движется к индивидуализму, и мы идем по дороге, которую нам преграждает этот самый Франкенштейн — простой советский человек. И самое страшное в нем не то, что он стоит у нас на пути, а то, что на самом деле это мы и есть. И по большому счету нам пришлось бы вытянуть себя за волосы из болота, чтобы что-нибудь с этим сделать. Такой подход обычно приводит к глубоко пессимистическим взглядам, предсказаниям и пониманию перспектив. Потому что раз это антропологическая константа, то с ней, по-видимому, ничего сделать невозможно.

На самом деле вопрос о коллективном и индивидуальном основополагающий для социальной науки. Но первый сюрприз, который нас ожидает, состоит в том, что классическая социология вовсе не противопоставляет коллективное индивидуальному в том смысле, что одно должно исключать другое. Социология вообще такая наука, которая построена на постоянном обращении к своим истокам, к своим классикам, она все время переосмысливает то, что было заложено в качестве ее фундамента во второй половине XIX — начале XX века. Это совсем молодая дисциплина. Ей всего 100–150 лет — в зависимости от того, как считать. И возникает она как частный проект в рамках большой традиции политической философии, который должен решить проблемы конкретного исторического момента. В это время происходит стремительный прогресс, но при этом не очень понятно, на чем будет дальше держаться общество. Традиционные структуры социального порядка распадаются. Как обществу удержать свою целостность? Как ему не скатиться в междоусобные распри? Как избежать войн? Классики социологии схватились за эти вопросы очень вовремя. Они, конечно, предчувствовали многое из того, что предстояло пройти человечеству в первой половине ХХ века.

Если внимательно присмотреться к флагу Бразилии, на нем на фоне звездного неба написано «Ordem e Progresso» — «Порядок и прогресс». Как ни странно, эта надпись появилась на бразильском флаге в прямой связи с социологией. В середине XIX века во Франции жил человек, которого звали Огюст Конт и который считается основоположником социологии,— он придумал этот термин. На самом деле он придумал множество терминов, в частности термин «альтруизм», а также придумал философию позитивизма, которая отвергала всякую религиозную веру, не верила ни во что, кроме фактов,— и в итоге сама, по крайней мере с точки зрения Конта, превратилась в религию. Он основал позитивистскую церковь и стал главным пророком позитивизма на Земле. И это все выглядит как сумасшествие, но в XIX веке у Конта было довольно много последователей — причем преимущественно не во Франции, а в других странах. Кое-где эта позитивистская церковь укрепилась, и одной из тех стран, где она укрепилась наиболее основательно, стала Бразилия, где по-прежнему можно видеть позитивистские храмы, хотя понятно, что сейчас это имеет уже совсем не те масштабы.

В Бразилии позитивисты успели оставить след и на бразильском флаге, запечатлев те самые два вопроса социологии, о которых мы говорим,— вопрос о порядке и вопрос о прогрессе. Или по-другому — как возможен порядок в условиях распада традиционного порядка, освобождения человека, эмансипации, расцвета человеческой индивидуальности? И как обеспечить порядок, чтобы при этом был возможен общественный прогресс, чтобы он не остановился? В таком виде вопрос о соотношении индивидуального и коллективного на самом деле является для всех основоположников социологии.

Этот вопрос волновал всех серьезных мыслителей конца XIX — начала ХХ века. Но, пожалуй, наиболее отчетливо он был поставлен человеком, которого называют главным наследником Конта,— Эмилем Дюркгеймом. Дюркгейм понял, что главный цивилизационный вызов заключается в том, как совместить индивидуальное освобождение человека, с одной стороны, и коллективную жизнь — с другой. То есть как не выбирать между ними, а дать пространство и для того и для другого. Понятно, что если индивидуализация ничем не сдерживается и достигает своих пределов, то людей уже ничего не держит вместе, и мы получаем неограниченную конкуренцию, которая в конечном счете выливается в войну, где нет никаких правил и где мы чувствуем себя враждебно расположенными ко всем, кто вокруг, и испытываем необходимость отвоевывать у них ресурсы. С другой стороны, остановить индивидуализацию — Дюркгейм понимал это очень хорошо — значит остановить прогресс. Такие точки зрения, конечно, тоже были. Желающих вернуться в традиционное общество было вполне достаточно. Но Дюркгейм как раз полагал, что это значит поместить человека в ситуацию, где все решения принимаются за него, где его жизнь заранее предопределена кланом, церковью, общиной, подавить его креативный потенциал и остановить общественное развитие.

Дюркгейм предложил сразу два решения этой проблемы — две модели сочетания индивидуального и коллективного. В 1893 году он написал книгу «О разделении общественного труда», во многом благодаря которой во Франции и появилась социология как институализированная академическая дисциплина. Позже он, по-видимому, разочаровался в этой модели, лет десять ничего не писал, а 1912 году написал работу «Элементарные формы религиозной жизни», в которой была предложена совсем другая модель.

Первая модель, 1893 года, предполагает, что коллективная и индивидуальная жизни существуют одновременно. Они синтезируются в том, что Дюркгейм называет органической солидарностью. Что это такое? Солидарность — это то, что держит общество как некоторое единство. При этом каждый человек занимает в этой системе солидарности свое специальное место. Это похоже на функционирование организма. У каждого из нас есть свое четко определенное место, которое он занимает в этом большом общественном организме. Поэтому Дюркгейм очень большое внимание уделял профессии, которая определяется тем, какую ценность она представляет для общества. Любой профессионал — медик, ученый, кто угодно — в конечном счете движим стремлением быть полезным обществу.

Органическая солидарность предполагает, что развитие каждого индивида как элемента большого общественного тела способствует общественному прогрессу. Скажем, индивидуальное развитие врача, или изобретателя, или ученого ценится в обществе, потому что оно приносит ему пользу. Именно поэтому врач или ученый считаются престижными профессиями. Если бы они делали что-то совершенно бесполезное обществу, то вряд ли мы бы стали их уважать. Их индивидуальное творчество получает тем самым достойную оценку. Иными словами, чтобы индивидуальные достижения ценились, как ни странно — и это важная мысль,— должен существовать некоторый коллективный консенсус по этому поводу. Мы, как коллектив, должны быть уверены в том, что мы ценим определенные индивидуальные достижения. Если такого консенсуса нет, естественно, каждый начинает уважать только собственный успех, а к окружающим испытывать в первую очередь подозрение и зависть. Дюркгейм доходит даже до того, что в обществе с органической солидарностью должен укрепиться так называемый культ индивида — сочетание коллективного и индивидуального. Как коллектив, мы все глубоко верим в этом коллективном единстве в ценность человеческой индивидуальности. Это первая модель.

Вторая модель предлагает совсем другой ответ. В 1912 году Дюркгейм начинает предполагать, что на самом деле коллективная и индивидуальная жизнь существуют не одновременно. Они чередуются во времени. Что это значит? Это значит, что основную часть времени мы живем своей обычной частной, индивидуальной жизнью и ни в какую коллективную жизнь по большому счету не вовлечены. Но время от времени возникают какие-то коллективные события или движения, которые возбуждают в нас то, что он называет коллективными эмоциями. Они увлекают нас, и благодаря им мы ощущаем себя частью коллектива. Иными словами, социальный порядок поддерживается этими самыми моментами интенсивной коллективной жизни. Дюркгейм назвал это бурлением коллективных чувств. То, что общество при этом не распадается, является следствием остаточного воздействия сильных коллективных чувств. Они потихонечку ослабевают, но все равно мы продолжаем испытывать их в себе.

Для Дюркгейма типичным примером точки кипения коллективных чувств являются праздники. Причем коллективно значимые праздники. Не такие, когда мы не знаем, что делать, и просто едем на дачу, типа 4 ноября, а праздники, которые на самом деле являются моментами коллективной жизни, где мы празднуем вместе, где мы вырываемся из своего привычного состояния, где мы можем переходить какие-то обычно принятые границы и так далее. Скажем, когда мы устраиваем корпоратив на Новый год или празднуем 9 Мая, мы делаем что-то вместе, а не просто расходимся по своим домам. Это, с точки зрения Дюркгейма, оставляет довольно длительный след, который потихонечку затихает, но тем не менее держит нас вместе. Пока через некоторое время не происходит реактуализация. За счет этого, собственно говоря, общество и может существовать.

Между прочим на этом импульсе бурления основан социальный прогресс. Потому что по большому счету, с точки зрения Дюркгейма, наши убеждения, наши стремления, наши мотивации формируются в те редкие моменты, когда происходит выплеск коллективных эмоций. Именно тогда в нас как бы закрепляется понимание того, во что мы верим, ради чего мы живем, ради чего стоит жить. Какие-то глубокие убеждения, ради которых мы готовы действовать в дальнейшем. Это запоминающиеся для нас моменты, когда что-то происходит внутри нас, когда мы претерпеваем некоторую трансформацию и усваиваем глубокие верования и убеждения, которые нами руководят в дальнейшем.

Дюркгейм, естественно, как всякий приличный француз, когда писал что-то по социологии, держал в голове Великую французскую революцию. И Великая французская революция как раз и была таким актом бурления, который закрепил в людях, совершенно не обязательно разделяющих ее убеждения до этого, свои лозунги и свои девизы. А потом закреплял путем повторения. Потому что мы знаем, что любая приличная революция меняет календарь, вводит новые праздники, и этим всем занималась и французская революция. Тем самым она дала длительный импульс, в фарватере которого мы по большому счету находимся до сих пор, потому что лозунги свободы и равенства — это лозунги, которые достались нам от Великой французской революции.

Обратите внимание, что в обеих моделях необходимо, чтобы оба слоя — как коллективный, так и индивидуальный — были крепкими. Различаются эти модели только своим функционированием и тем, как они мыслят соотношение этих слоев. Первая модель Дюркгейма, на самом деле, лучше описывает либеральные демократии, как они формировались в XIX веке. В них либеральный компонент, ответственный за индивидуальную свободу и развитие, сочетается с компонентом демократическим, ответственным за коллективное самоуправление и установление условий для этого самого индивидуального развития, коллективную заботу о том, чтобы каждый из нас мог развиваться как личность.

Это можно хорошо проиллюстрировать работой, которая была написана чуть раньше,— классической книгой Алексиса де Токвиля «Демократия в Америке», которая стала своего рода хрестоматией либерально-демократического порядка. Она в подробностях показывает, как происходит синтез двух элементов. С одной стороны — элемент либеральный. Токвиль пишет, что нет другой такой страны, где любовь к собственности была бы так сильна, как в Америке. С другой стороны — Токвиль постоянно подчеркивает, что американцам свойственна совершенно невероятная страсть к тому, чтобы решать все вопросы на собраниях,— то, что называется town hall meeting, собрания в ратуше. Именно на этих собраниях и вырабатывается та самая солидарность, благодаря которой американское общество ценит индивидуальную свободу и индивидуальные достижения. Ценит индивидуальный вклад в общественное благо. Ценит индивидуальный успех. Уважение к правам человека возникает из коллективной борьбы за эти права. Оно не возникает просто так, оно не сваливается с неба. Только в том случае права другого могут оказаться важны для меня, если они завоеваны коллективно, если они значимы для всех нас. Поэтому Токвиль говорит, что для свободы, то есть для либерального компонента, публичные собрания — то же самое, что школы для науки. Это такой фундамент, без которого нельзя.

Вторая же модель Дюркгейма гораздо больше соответствует сегодняшнему дню, когда такие устойчивые, крепкие структуры либеральных демократий становятся все слабее. Люди все меньше участвуют в общественной жизни, ослабляются профессиональные ассоциации, практически везде мы можем видеть, что они замещаются менеджерами и администраторами, которые получают все больше власти. И вообще люди все меньше времени проводят вместе. Американский политический ученый Роберт Патнэм написал известную книгу с красноречивым заголовком «Боулинг в одиночку» о том, что на самом деле боулинг играл очень важную роль в этой самой солидаризации, потому что часто после решения каких-то коллективных вопросов американцы ходили вместе играть в боулинг, ну и выпивать опять же. И просто по данным исследований видно, что сегодня все больше и больше людей играют в боулинг сами по себе. Что, на мой взгляд, довольно странное занятие. Тем не менее. И мы знаем, что даже коммуникация теперь все чаще осуществляется через социальные сети. Так что мы можем подолгу не видеть людей, с которыми на самом деле находимся в интенсивной коммуникации. Это имеет довольно интересные последствия. В результате возникает все больше потенциала для спонтанных, но лавинообразных мобилизаций.

За примерами далеко ходить не нужно. Их очень много в последние годы. #MeToo, #BlackLivesMatters, #OWS. Это несколько, может быть, наиболее известных движений. Все они берут свое начало в Америке, но распространились далеко за ее пределы. Они не похожи на привычные формы коллективных объединений. Они почти никогда не заканчиваются созданием формальных ассоциаций, партий и еще каких-то привычных иерархичных структур. У них есть какие-то устремления, убеждения, цели, но они преследуют их совершенно другими способами. Раньше любая цель такого рода должна была достигаться созданием более или менее институционализированной структуры, в которой есть ответственные лица, на которую можно работать, которая координирована, организована, устанавливает правила членства. Хотя не обязательно быть ее членом, какое-то место в структуре есть у каждого. Сегодня это уже не так. Мы видим, что эти движения действуют практически без всякой структуры. У них есть какие-то лидеры, но они либо случайные, либо быстро меняются, и на следующий день мы про них забываем. И понятно, что дело не в лидерах и не в структурах. Они и координируют сами себя, и понимают сами себя лучше, чем их лидеры. Они совершенно по-другому устроены. Они проносятся ураганом по современному обществу, вызывают у людей сильное чувство причастности к некоему коллективному движению. А потом они могут достигать или не достигать своих целей, но вне зависимости от этого они так или иначе стухают, исчезают или, может быть, трансформируются в какое-нибудь следующее движение.

Мы видим сходные феномены и в России. Часть их приходит к нам из-за границы, и заражение одних обществ другими — это, кстати говоря, еще один очень важный новый элемент, о котором раньше думали очень мало. Раньше казалось, что общество с его проблемами — это такой контейнер, который относительно изолирован от окружающих. Поэтому в рамках первой модели такое заражение нельзя было помыслить. Сегодня мы видим, что они перекатываются, как волна, через границы и подхватываются, модифицируются, меняются в других социокультурных контекстах.

Здесь можно вспомнить не только об этих движениях, но и о тех, которые являются в некоторой степени нашими собственными. Как, например, движение протеста 2017 года, про которое до сих пор пока никто толком не понимает, что это было, но которое тоже носило такой волновой, спонтанный характер. Нет никакой специальной организации. Ее пытаются построить. Может быть, эти попытки приведут к успеху. Но понятно, что это скорее про резкую, внезапную мобилизацию, которую сложно долго поддерживать на одном уровне. И опять же, здесь есть странный, почти мистический элемент инфицирования. Мы с коллегами по Republic даже делали материал, в котором видно, что лозунги, графическое оформление и стилистика протестных движений в разных странах с самыми разными целями — причем иногда с противоположными — удивительно похожи друг на друга. То есть здесь явно происходит неосознанное заражение.

Таким образом, можно сказать, что мир сегодня плавно переходит от первой модели Дюркгейма ко второй. Заметьте, пожалуйста, что не от коллективизма к индивидуализму, а скорее от стабильной институционализированной коллективности к коллективности текучей, спонтанной и мобилизующей. И этот переход от одной модели к другой происходит непросто. Именно с ним и с тем, что он ускорился в последнее время, связано большое количество тревог, которые мы испытываем по поводу того, что происходит сегодня в мировой политике, какие изменения претерпевает сложившийся международный порядок и вообще что будет завтра.

Давайте посмотрим, где во всей этой большой тенденции находится Россия. Если посмотреть на данные международных исследований, то мы увидим, что для россиян, вообще говоря, характерна индивидуалистическая ориентация. Есть международные исследования ценностей — Владимир Магун и Максим Руднев (российские социологи.— “Ъ”) используют данные European Social Survey,— которые позволяют на протяжении длительного времени мониторить динамику ценностей в разных странах. Можно спорить по поводу самого понятия ценностей, я не большой его поклонник. Но, например, Магун и Руднев строят такую модель, которая позволяет на основании нескольких вопросов категоризировать общие ориентации людей. И они их делят на сильную и слабую индивидуалистическую ориентацию, сильную и слабую социальную ориентацию и на то, что они называют ценностями роста. Не сказать, чтобы это была совсем непредвзятая модель, поскольку ценности роста тут стоят отдельно и это то, что явно исследователям симпатичнее всего.

У нас про ценности роста большого разговора не будет, зато можно видеть, как велика в России сильная индивидуалистическая и сильная плюс слабая индивидуалистическая ориентация. Магун и Руднев сравнивают эти показатели с показателями Северной, Западной, средиземной и постсоциалистической Европы, и Россия по всем раскладам выше. Но если смотреть по каким-то конкретным странам, то сильная индивидуалистическая ориентация в России — 26%, в Германии — 14%, в Польше — 13%, в Бельгии — 11%. Если брать сумму двух категорий — сильной и слабой индивидуалистической ориентации, то в России — больше половины, близко находится Испания — 45%, Швеция — 34%, Германия — 26%. Причем обратите внимание, что со временем сумма этих двух категорий только увеличивается.

Другой ключевой показатель — это межличностное доверие, которое как раз никогда не бывает низким там, где сильны коллективные чувства. Это, собственно, любимый показатель того самого Патнэма с его боулингом, которого я упомянул. Снижение интереса к коллективному времяпрепровождению Патнэм напрямую связывает с падением уровня межличностного доверия в Америке. По-русски вопрос формулируется немножко криво, но тем не менее: «Вы считаете, что большинству людей можно доверять, или вы склоняетесь к мнению, что даже излишняя осторожность в отношении с людьми не помешает?» По-английски он звучит гораздо более элегантно: первый вариант — people can be trusted, а второй вариант — we can not be careful. При сравнении ситуации во Франции, Финляндии, Швеции и России оказывается, что в России самый высокий показатель недоверия, то есть легче всего люди говорят: «Нет, ну что вы? Людям нельзя доверять. Что за безумие!» И достаточно редко люди говорят, что в целом, конечно, можно доверять. Это не только наша проблема. Скажем, во Франции тоже достаточно низкий показатель. Ну и понятно, что в условиях низкого межличностного доверия люди заботятся исключительно о собственных интересах. Потому что заботиться о коллективных интересах в ситуации, когда ты никому вокруг не доверяешь, не имеет никакого смысла.

Если взглянуть на дело с точки зрения политической науки, то можно сказать, что ключевой особенностью россиян сегодня является категорическое неверие в возможность коллективного действия. Поэтому так затруднена политическая организация. Есть показатель, который хорошо это иллюстрирует,— ответ на вопрос о том, насколько вы способны принимать активное участие в работе какой-либо группы, занимающейся политическими опросами. По большому счету такой вопрос тестирует готовность человека работать в коллективе. Работать вместе не на свою собственную, а на коллективную цель. И в этом смысле Россия просто рекордсмен. Самый высокий показатель в Европе. 49% — не способны совсем. Еще раз, не у одних нас проблемы. Но настолько масштабные проблемы именно в этой области, пожалуй, именно у нас.

Еще один хороший индикатор — это уровень неравенства. Потому что, естественно, в более коллективистских условиях к неравенству относятся плохо, неравенство стараются контролировать, и там, где сильна солидарность, людям тяжело дается понимание, что когда у тебя есть все, у кого-то рядом с тобой нет совсем ничего. И наоборот, люди крайне болезненно переживают, когда у них нет совсем ничего в условиях, когда у кого-то есть гораздо больше. Причем здесь важны даже не абсолютные показатели, а относительные. Поэтому о солидарности здесь говорить, конечно, невозможно.

Так вот, известный факт, что неравенство в последнее десятилетие в мире в принципе растет, и исключений из этого тренда практически нет, но в странах с высокой солидарностью неравенство в целом несколько пониже. Россия на этом фоне является одним из мировых лидеров. Ведущие исследователи неравенства Филипп Новокмет, Тома Пикетти и Габриэль Цукман (ученые-экономисты.— “Ъ”), которые, собственно, посвятили свои тексты исследованию неравенства в России, показывают, что доля богатства, которым владеют 10% россиян,— около 45%. И это показатель, очень похожий на показатель США, где очень высокий уровень неравенства. Существенно ниже, скажем, Франция, у которой, как мы видели, есть сходные с нами проблемы. Если мы еще увеличим эту картинку и уйдем внутрь этих 10%, то мы увидим, что 1% самых богатых владеет 20% всего дохода. Если мы пересчитаем это в богатство, то там цифры будут еще более впечатляющими — 10% владеют 77% богатства, а 1% владеет 56%. А если мы возьмем из этого 1% только тех, кто является миллиардерами, то они владеют 30% всего богатства. Буквально несколько человек, и мы знаем список, где можно найти эти фамилии.

Еще один важный и довольно интересный индикатор — это религиозность. Все мы знаем, что сегодня в России происходят довольно интересные процессы в области религии. Кто-то даже рискует называть это религиозным возрождением. Вроде как все больше и больше становится людей, которые хотят ассоциироваться с православием. Но исследователи религий, особенно исследователи православия, в этом смысле гораздо более сдержанны в оценках. Потому что по большому счету они пока что видят только увеличение разрыва между декларируемой и реальной религиозностью.

Декларированная религиозность — это когда к вам подходят и спрашивают: «А вы считаете себя верующим человеком?» — и вы говорите: «Да, конечно». Эти показатели действительно растут. Особенно они растут среди православных. То есть все больше желающих говорить: «Да, я — православный». Причем если вы конструируете какие-то дополнительные шкалы и спрашиваете у людей: «Насколько сильно вы веруете?», то они говорят: «Да, да, прямо страшно верую!» Дальше задаешь какие-то простые вопросы, по которым можно оценить то, что называется реальной религиозностью. Коллеги в Свято-Тихвинском университете используют для этого три простых показателя: регулярное посещение храма, регулярное причастие, регулярная исповедь. В общем, это не то, что требует огромных усилий, но при этом показывает, что ты принадлежишь к церковной жизни. И здесь показатели существенно падают. И пока что все возрождение более или менее заканчивается тем, что разрыв увеличивается.

На этом фоне мы видим довольно интересные параллельные тенденции. Это — высокий потенциал ситуативной коллективной религиозности. Ситуация, которая повторяется практически из года в год: в храм привезли мощи, и выстроилась большая-большая очередь. Если бы это произошло однажды, мы бы сочли, что, видимо, действительно привезли какую-то важную реликвию. Но поскольку это происходит из раза в раз и по самым разным поводам, то становится ясно, что уже даже не очень важно, что именно привозят. Находясь в этом коллективном действе, люди получают некоторый важный опыт. Многие из них приехали из регионов, то есть опять же они вырвались из своей повседневной жизни, сломали ее привычный ход и получают коллективный опыт пребывания здесь. Вот что самое важное, что с ними происходит. А не то, что с ними произойдет там. Вы могли бы меня заподозрить в голословных утверждениях, но коллеги провели такого рода исследования. Причем они провели такого рода исследования даже в более чистой ситуации — в очередях в храмы на Пасху. Вроде бы в очереди в храм на Пасху стоят люди глубоко верующие, которые пришли совершить некоторый важный церковный обряд,— но нет. Все то же самое соотношение декларированной и реальной религиозности.

Итак, если мы возвращаемся к терминам Дюркгейма, то это скорее коллективность второго типа, чем первого. С первым типом все как-то не очень гладко, а вот второй тип очень быстро набирает обороты, и буквально в последние несколько лет появилась целая волна такого рода мобилизаций. И мы понимаем, что у них довольно сильный политический потенциал.

Давайте сделаем кое-какие промежуточные выводы. По данным довольно очевидно, что для России характерен провал коллективной жизни, то есть слабость коллективной самоорганизации, постоянные проблемы с нарушением договоренностей — ни с кем невозможно ни о чем договориться, потому что нет межличностного доверия. Те, кто заключал какие-нибудь контракты по сложным рискованным сделкам, знают, что очень часто это происходит в атмосфере глубокого недоверия. Люди готовы подозревать друг друга в чем угодно, в том числе в нарушении тех принципов, которые в принципе невозможно нарушить, постоянно добавляют дополнительные договоренности, условия, форс-мажоры, форс-мажоры к форс-мажорам, форс-мажоры третьего порядка и так далее. Экономисты хорошо знают, что на самом деле длина контракта хорошо коррелирует обратным образом с уровнем межличностного доверия. Потому что если у вас низкое доверие, всегда будут очень длинные контракты, в которых будут прописаны все возможные варианты. И это все равно не поможет.

Мы имеем дело с дисбалансом коллективного и индивидуального — это, пожалуй, самая главная проблема. Недостаток коллективной жизни создает очень серьезный дисбаланс, который приводит к тому, что индивидуализм превращается в атомизацию. Это ситуация, при которой высокий индивидуализм из-за отсутствия компенсации развитой коллективной жизни, точнее из-за отсутствия базы в виде развитой коллективной жизни, приобретает форму агрессивной конкуренции, зависти и, кроме того, усиления центральной власти. Это все типичные симптомы атомизации, то есть симптомы общества, в котором каждый сам за себя, каждый сидит в своей конуре. И понятно, что таким обществом управлять проще всего. Потому что проще всего управлять теми, у кого нет солидарности. Старую притчу о колосках, я думаю, все помнят. Центральная власть всегда пользуется и, в общем, часто умело провоцирует это самое размежевание, атомизацию и превращение индивидуализма в раздробленность. На самом деле все знакомые нам образцы зависти и наступление на права личности, подавление индивидуальной свободы — это как раз результат отсутствия баланса между коллективным и индивидуальным.

Индивидуальный успех в России очень даже ценится. В качестве нормативных примеров, которые нам постоянно даются, скажем, по телевизору, мы видим вовсе не каких-то альтруистов, не людей, которые занимаются самопожертвованием, ничего подобного. В наиболее действенных пропагандистских передачах нам все время предъявляют пример индивидуального успеха. Они могут быть самыми разными, но это примеры успеха. Примеры, на которые нужно ориентироваться. Индивидуальный успех ценится. Но проблема в том, что чужой успех не воспринимается как легитимный, он не признается. Мы как бы не даем право чужому на успех. А это уже симптом отсутствия у нас коллективной базы. Если вернуться к началу сегодняшней лекции, то героиня Нонны Мордюковой — это вовсе не иллюстрация тирании коллектива над индивидом. Героиня Мордюковой — это пример выхолощенности коллективной жизни, пустой зависти тетки-управдома, которая в страхе оказаться проигравшей изображает давление со стороны коллектива, пользуясь для этого властной позицией и какими-то приспешниками, которые у нее есть.

В заключение есть смысл задать вопрос, на который у меня точно не хватит времени ответить обстоятельно. А почему, собственно, так получилось? Фильм 1969 года нам дает первый намек ответа на этот вопрос. По мере ослабевания и завершения советского проекта коллективная жизнь вырождалась и превращалась в пустую маску. То, что называлось коллективом, и то, что сегодня вызывает вполне понятное отвращение у многих людей, конечно, обычно не имело никакого отношения ни к солидарности, ни к общему благу. Это был просто инструмент для отправления административной власти в условиях жестко централизованного государства. А для отдельных людей это был еще и инструмент конкуренции с окружающими — и, как мы видим, довольно злой.

Илья Будрайтскис (историк и публицист.— “Ъ”) сделал очень интересное наблюдение, что примерно начиная с этого времени, может быть, чуть позже, в 70-е и 80-е годы, в советском кино повально распространяется сюжет о героях-следователях, которые борются с экономическими преступлениями. Появляются всякие фарцовщики, спекулянты, и бравые следователи ведут следствия и выводят их на чистую воду. И Будрайтскис говорит, что в этом угадывается молчаливое признание советского общества самому себе в том, что внутрь него на самом деле давно проник этот самый своекорыстный и антисоциальный бизнесмен-индивидуалист, что этот спекулянт — он уже внутри. Он разъедает это самое советское общество. Если там было еще что разъедать.

Алексей Юрчак (ученый-антрополог.— “Ъ”) в уже известной и очень хорошей книге «Это было навсегда, пока не кончилось» пишет, что одной из самых успешных стратегий позднего советского периода было бегство от этой пластилиновой коллективной жизни и от навязывающего ее государства в небольшие кружки и группы, где можно было найти какую-то общность смыслов. Но если говорить о мифах (у нас же цикл про мифы), то из этого мифа о советском коллективизме мы на самом деле до сих пор очень мало знаем о том, как было выстроено реальное соотношение коллективной и индивидуальной жизни в разные периоды существования Советского Союза. То есть по большому счету главная задача социологии в отношении советского общества в общем-то не решена. И это то, чем имеет смысл заниматься сегодня. Социология тогда, понятное дело, была невозможна, поэтому это нужно делать сегодня, чтобы понять, откуда мы происходим.

Но сейчас с нами происходит совершенно удивительная, на мой взгляд, вещь. С одной стороны, мы в голос смеемся и презираем советскую пропаганду, с другой — почему-то странным образом продолжаем верить в то, что она пыталась нам внушить. Например, мы готовы забрать у нее миф о триумфе этого самого сильного и самостоятельного коллектива в Советском Союзе, несмотря на то что она сама, похоже, в это не особенно верила. Во всем остальном мы ей не верим, но в этом почему-то нам критика отказывает. Мне кажется, что сходная ситуация имеет место и в случае с постсоветским периодом. Мы верим в то, что советские институты могли сформировать определенный тип мотивации и ориентации человека, но почему-то отказываемся верить в то, что то же самое могли сделать институты постсоветские. Это парадокс, о котором я говорил в самом начале. Мы готовы признать, что советские институты формировали человека, как пластилин, но почему-то отказываемся видеть последствия действий постсоветских институтов. И они часто преподносятся как совершенно беспомощные и не способные ничего поменять, хотя они существуют уже на протяжении довольно длительного исторического отрезка.

И раз уж мы общаемся здесь в рамках цикла лекций, организованных Фондом Егора Гайдара, то мне кажется, это обязывает нас задуматься о социологической природе этого самого постсоветского транзита. Этого перехода к либеральной демократии, чего, как мне кажется, до сих пор не делалось. Потому что все время по умолчанию считалось, что в социальном смысле этот транзит не был успешен, что советский человек никуда не делся. А раз он неуспешен, то не стоит его и социологически изучать. Он все равно не случился, значит, изучать надо какие-то структуры, которые проходят через исторические периоды. С моей точки зрения, все обстоит как раз наоборот. Этот транзит как раз был вполне успешным. Просто нужно понять, в чем состояло направление его действия.

На мой взгляд, этот транзит к либеральной демократии может быть описан формулой: либерализм без демократии. Потому что все постсоветское время, начиная с команды Егора Гайдара и далее, по разным причинам, которые можно отдельно обсуждать — часть из них носит совершенно объективный характер, часть — идеологический характер,— гораздо больше внимания уделялось таким вещам, как рыночные реформы, экономическое развитие, стимулирование потребления, формирование богатой элиты. Ну и давайте прямо скажем, что эти усилия были успешны. Они были успешны не сразу, но в целом были. Мы имеем достаточно развитое общество потребления, и это хорошо видно по кредитному поведению россиян. Мы имеем богатую элиту, мы имеем относительно устойчивую рыночную экономику, которая даже не особо накреняется под воздействием местами довольно серьезных санкций. В общем, мы все это имеем.

Но в то же время куда меньше внимания уделялось таким вещам, как местное самоуправление, коллективная самоорганизация, общественные инициативы, инициативы снизу, местная власть, подконтрольность властей, развитие общественно важных профессий вроде той же науки и образования, формирование каких-то профессиональных ассоциаций, которые могли бы защищать или представлять интересы людей, работающих в этих областях. Короче говоря, всему тому, на что обращали внимание Токвиль и Дюркгейм и что можно назвать демократическими компонентами. Что, конечно, существует — может быть, не в самом лучшем состоянии, но тем не менее — в странах Европы и Америки. Вопрос о том, каковы истоки нашей сегодняшней атомизации, как она возникла,— это социологический вопрос, который пока что всерьез не решен. И во многом именно он не дает нам разобраться с нашим прошлым, не идеализируя его, не демонизируя его, но взглянув на него трезво и спокойно.

Если все же попытаться заглянуть вперед, то понятно, что основных позитивных сценариев всего два. Это либо восстановление институтов коллективной жизни и коллективной самоорганизации по первой модели Дюркгейма — то, чего не было сделано, и то, в чем мы существенно отстаем. Либо быстрая, мощная и лавинообразная волна коллективных движений, которые мы уже начинаем видеть, которые действуют скорее по второй модели Дюркгейма и которые будут нас менять быстро и непредсказуемо. Кому что выбирать, кому на что ставить — каждый решает сам. Но понятно, что новый мир отличается от старого тем, что в нем по большому счету нужно иметь и то и другое. Спасибо!

Западный индивидуализм и русская традиция

В конце 20-го столетия вновь стала актуальной уходящая вглубь веков проблема взаимоотношения Запада и России как двух великих культурных путей. Понимая гностическую неисчерпаемость темы, сформулируем нашу позицию по отношению к сути и характеру этой дихотомии. Ибо именно здесь, в исследовании традиций Запада и России, сегодня раскрывается философская истина и логика постижения сущности планетарных социокультурных процессов, судьба России, поиск путей спасения её и всего мира, лежит ответ на главные и «вечные» вопросы, сформулированные человечеством.

1. Россия и Запад: мысли друг о друге

Со стороны Запада (Европы) всегда отмечалось устойчивое неприятие России в двух её образах: равновеликой ему геополитической державы и русского человека с его историческим правдоискательством и обретением универсальных смыслов бытия. Не секрет, что одна из основных целей Запада сегодня – не допустить национального возрождения России. Нельзя не видеть этой истины и недооценивать того, что пишут С. Хантингтон, З. Бжезинский, говорят европейские политики.

Чего же так боится капиталистический мир Запада? Сошлёмся на откровенное суждение Хантингтона в работе «Столкновение цивилизаций» (1993): «Конфликт между либеральной демократией и марксизмом-ленинизмом был конфликтом идеологий, которые, несмотря на все различия, хотя бы внешне ставили одни и те же основные цели: свободу, равенство и процветание. Но Россия традиционалистская, авторитарная, националистическая будет стремиться к совершенно иным целям. Западный демократ вполне мог вести интеллектуальный спор с советским марксистом. Но это будет немыслимо с русским традиционалистом. И если русские, перестав быть марксистами, не примут либеральную демократию и начнут вести себя как россияне, а не западные люди, отношения между Россией и Западом опять могут стать отдалёнными и враждебными»1. Проблема поставлена предельно точно и ясно.

Со стороны русских, напротив, это не было отторжением Запада, основанном на чувстве ненависти и вражды. «Критика Европы» не была агрессивным антизападничеством, независимо от того, был ли человек «славянофилом» или «западником». «Мы все европейцы», – говорил такой страстный поклонник православно-русского мессианства, как Ф. Достоевский. Критика Запада была, как верно подчёркивал В. Зеньковский, в значительной степени способом лучшего постижения особенностей русской традиции, духа и культуры русского народа и на этой базе нахождения исторического пути России. Беспощадная критика европейской духовности, вера в особое призвание России соединились со своеобразной любовью к Западу и уважением к его великой культуре. Русское восприятие Запада обречено «вечно» быть противоречивым в силу той экзистенциально-исторической антиномии, о которой Зеньковский писал: «Живучесть и актуальность темы об отношении России к Западу определяется одинаковой неустранимостью двух моментов: с одной стороны, здесь существенна неразрывность связи России с Западом и невозможность духовно и исторически изолировать себя от него, а с другой стороны, существенна бесспорность русского своеобразия, правда в искании своего собственного пути. Ни отделить Россию от Запада, ни просто включить её в систему западной культуры и истории одинаково не удаётся»2.

Приведём некоторые оценки Запада русскими мыслителями, опираясь на материал, собранный Зеньковским. Попав в плен к Западу в ХVIII веке, русские критически отнеслись к «просвещению» Европы. «Божество француза – деньги… корыстолюбие несказанно заразило все состояния, не исключая самих философов… – писал Фонвизин в письмах из Франции, – французы, имея право вольности, живут в сущем рабстве… невежество дворянства ни с чем не сравнимо…»3 Одоевский писал в 1823 году: «То, что Чаадаев говорил о России, я говорю о Европе – и наоборот»4. На стороне Одоевского была тогда вся культурная Россия. Гоголь звал Запад к религиозному покаянию. В середине ХIХ века критика Запада «славянофилами» и «западниками» была развёрнута со всех точек зрения: философской, религиозной, эстетической, политической, социальной. Все они говорят о кризисе западной культуры, стараясь избежать ошибок Запада в философско-духовном развитии России. Они подчёркивали, что западный человек в сущности подменил духовность рациональностью, христианский гуманизм – секулярным, «вольтеровским». «На Западе, – пишет К. Аксаков, – душа убывает»5. Славянофил Хомяков пишет уже о «пустодушии» европейской культуры. Западник Герцен ужасается «духовным бесплодием» западного человека: «С каким-то ясновидением заглянул я в душу буржуа, в душу рабочего и ужаснулся… Куда ни посмотришь – отовсюду веет варварством – снизу и сверху, из дворцов и из мастерских… Современное поколение имеет одного Бога – капитал… Наше время – эпоха восходящего мещанства и эпоха его тучного преуспеяния»6. Данилевский в отличие от других русских мыслителей не критикует западный дух в его онтологических основах. В своём учении о культурно-исторических типах он борется с европейским мессианством, которое считает свою культуру единственно истинной, «общечеловеческой», и по этой причине Европа агрессивна, пытается навязать свою культуру другим народам, подчинить и подавить чужие культуры. Интересно отметить, что в итоге анализа славянского типа Данилевский пишет: «Особенно оригинальной чертой славянского типа должно быть в первый раз имеющее осуществиться удовлетворительное решение общественно-экономической задачи»7. Эта мысль была потом развита у народников (Михайловский и другие), Л. Толстого, Бердяева, евразийцев, в русском марксизме (Плеханов, Ленин и другие). К. Леонтьев прямо говорит о вырождении Западной Европы. С позиций своего эстетического аристократизма и культа силы (как позже Ницше) он пишет: «…средний рациональный европеец в своей смешной одежде… с умом мелким и самообольщённым, со своей ползучей по праху земному практической благонамеренностью… Возможно ли любить такое человечество?..»8. Евразиец Н. Трубецкой указывает: «…европейская цивилизация производит небывалое опустошение в душах европеизированных народов, в то же время непомерное пробуждение жадности к земным благам и греховной гордыни являются верными спутниками этой цивилизации»9. Л. Толстой, Достоевский, В. Соловьёв, Фёдоров, Бердяев главную «неправду» Запада справедливо видели в «неправде» общественного строя и того «исторического христианства», которое «предав И. Христа», освящало и охраняло западную традицию.

Таким образом, пережив к тому же тотальный разлом народной жизни в жуткое «чёрное десятилетие», мы можем лучше понять, что главной причиной культурно-мораль-ного кризиса («заката Европы») явилось не «отвержение Бога» европейским человеком и поклонение «обезбожен-ному человеку как Богу» («путь человекобожества»), о чём писал, в частности, И. Аксаков в 80-х годах ХIХ века, а бытийные начала буржуазного духа (сущностью которого являются индивидуализм, частная собственность, духовное отчуждение человека). Критика Европы не только как секуляризованной, но как «буржуазной» (Белинский, Герцен, Чернышевский, народники, Сорокин, Фёдоров, Бердяев, евразийцы, русские марксисты и другие) была более точной и продуктивной. В этой «борьбе с Западом» (теоретически) открывались пути России. Россия не должна и не может повторить буржуазно-индивидуалистический путь, но на основе усвоения, заимствования всех великих материальных и духовных достижений Европы, синтеза её культуры и своей идти самобытным путём в границах русской традиции, в соответствии с социально-нравственным идеалом русского духа – таков основной вывод русской мысли на протяжении двух столетий. Можно утверждать, что вся история России есть не что иное, как борьба за Традицию, за возможность жить, как велит русский дух.

2. Традиция как философская категория