Экология человека и социальные проблемы

Экология человека и социальные проблемы

Существуют довольно разнообразные толкования в области экологии человека. Одно из наиболее глубоких и полных определений принадлежит автору методологически важной монографии по теоретическим аспектам экологии Н. Ф. Реймерсу. По Реймерсу, «экология человека – это комплекс дисциплин, исследующих взаимодействие человека как индивида (особи) и личности с окружающей его природной средой; социальная экология – объединение научных отраслей, изучающих связь общественных групп (начиная с семейных и других малых социальных групп) с природной и социальной средой их окружения». Реймерс предлагает, объединив эти две сферы знаний, ввести понятие антропоэкологии (или гомоэкологии). В то же время он не исключает такого подхода, при котором экологию человека рассматривают преимущественно в медико-биологическом ракурсе, а социальную экологию – в социально-экономическом. При этом автор признает, что при любом варианте неизбежно происходит слияние подходов.

То, что составляет сущность экологии человека сегодня, является результатом развития оригинальной концепции, которая, как мы увидим позже, действует в рамках новой для нас парадигмы, т. е. новой традиции и, в определенном смысле, нового мышления.

Современная структура предмета экологии человека представлена тремя взаимосвязанными частями:

часть 1 – рассматривает Homo sapiens преимущественно с биологических позиций — условно ее можно назвать биоантропоэкологией — в нем большое внимание уделяется проблемам биологической адаптации, процессам роста, физического развития и старения человека в различных экологических условиях;

часть 2 — социально-демографическая антропоэкология, анализирующая связи социально организованных общностей людей со средой их обитания, изучающая антропоэкосистемы — территориальные системы, в которых формируются основные социально-демографические свойства человеческих общностей: их возрастно-половую структуру, демографическое поведение, качество здоровья, духовный мир, культурные и национальные традиции и проч. ;

;

часть 3 — прикладная антропоэкология, содержащая принципы, методы и технические навыки решения конкретных антропоэкологических проблем и проблемных ситуаций, постоянно возникающих на различных уровнях (от локального до глобального), связанных с экологической политикой, принятием тех или иных хозяйственных решений, стихийными бедствиями, техногенными катастрофами и т. д.

Под экологией человека, как правило, понимают изучение проблем взаимоотношения человека и его семьи с окружающей средой в конкретных условиях существования. Таким образом, вместо абстрактного человека или человечества в целом, в центре рассмотрения – конкретный человек и его семья. Основным принципом экологии человека в данном случае является холистический подход. Холистический в переводе с латинского языка означает целостный, всесторонний, интегративный.

При этом необходимо принять во внимание то обстоятельство, что несмотря на различные трактовки, все, что связано с экологией человека, так или иначе имеет отношение к проблемам здоровья человека в связи с состоянием окружающей среды и влиянием среды на человека. Иными словами, мы имеем дело с проблемой здоровья человека (физического и психического) в контексте среды обитания (в глобальном и локальном понимании).

Иными словами, мы имеем дело с проблемой здоровья человека (физического и психического) в контексте среды обитания (в глобальном и локальном понимании).

Здоровье традиционно является предметом медицины (хотя, откровенно говоря, вся медицина и медицинское образование до сегодняшнего дня ориентированы на изучение механизмов возникновения, лечения и предупреждения болезней, т. е. действуют «от противного»). Состояние окружающей среды традиционно является предметом подробного рассмотрения на факультетах экологии. Позиции и интересы врачей и экологов, хотя и пересекаются, все же остаются существенно различными. Можно с уверенностью сказать, что врачам недостает экологического мышления, а экологам – элементарных знаний в области биологии и медицины, а также более глубокого понимания механизмов экологической обусловленности здоровья человека, способов объективного, доказательного выявления такого влияния.

Экология человека – это как раз та область знаний о человеке, где интересы врачей и экологов наиболее близки.

Все вопросы, с которыми имеет дело экология человека, так или иначе связаны с проблемой восприятия, оценки и отношения к ним со стороны людей. В связи с этим в экологии человека значительное место занимает психосоциальный аспект проблемы. Психологам часто приходится сталкиваться с неадекватным восприятием экологической информации и проблемами психического здоровья, возникающими при этом.

Одним из важнейших факторов при рассмотрении конкретных условий существования человека является социальный. Учитывая его, можно рассмотреть конкретные аспекты экологии человека, непосредственно определяющие условия его существования и представляющие наибольший практический интерес:

1) Здоровье — ключевое понятие экологии человека. Под здоровьем понимают состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Здоровье имеет множество аспектов и измерений и оценивается на глобальном (популяционном), групповом и индивидуальном уровне. Здоровье зависит от наследственности, образа жизни и состояния окружающей среды, а также от уровня развития здравоохранения. Особое внимание следует уделить различным факторам окружающей среды, которые влияют на здоровье населения, и они являются предметом дальнейшего обсуждения проблемы.

Под здоровьем понимают состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Здоровье имеет множество аспектов и измерений и оценивается на глобальном (популяционном), групповом и индивидуальном уровне. Здоровье зависит от наследственности, образа жизни и состояния окружающей среды, а также от уровня развития здравоохранения. Особое внимание следует уделить различным факторам окружающей среды, которые влияют на здоровье населения, и они являются предметом дальнейшего обсуждения проблемы.

2) Жилище и микроокружение.

3) Другим важнейшим фактором является питание. Сюда можно отнести и правильный режим питания человека, и характер потребляемых продуктов, и социально-экономический статус семьи, который влияет на выбор продуктов питания. Важным фактором при рассмотрении вопросов, связанных с питанием, является оценка качества продуктов питания, традиционно потребляемых населением определенных территорий и обладающих характерным для этих территорий микроэлементным и витаминным составом.

4) Большое значение традиционно придается такому фактору, как одежда и обувь.

5) Безусловно, важнейшее значение для человека имеет социально-экономическое благополучие. Длительная история существования цивилизации позволяет сделать вывод, что человечество постоянно будет сталкиваться с социальной дифференциацией, но в его силах создать такое общество, в котором всем его членам будет обеспечен определенный уровень жизни, снижение которого было бы недопустимо. Являясь членом общества и выполняя определенные социальные обязанности, человек обеспечивает себе определенный уровень существования, по сути определяющий во многом то, что мы называем экологией человека.

6) Немаловажны в жизни человека контакты с химическими веществами. Здесь, кроме непосредственных контактов с вредными веществами в силу загрязнения воздуха, почвы, воды, нужно учитывать их наличие в пище, лекарствах, косметике и т. п. Помимо невольного влияния химических загрязнителей, человек по своей воле потребляет огромное количество химических соединений. Так, например, реклама лекарственных препаратов и пищевых добавок (парафармацевтиков) влечет за собой их все большее бесконтрольное употребление. Широкое распространение в обществе получили так называемые социальные лекарства: алкоголь, никотин, кофеин, наркотические вещества. Их употребление в ряде случаев влечет развитие химической зависимости, а это уже непосредственно психологическая и медицинская проблема. Роль этих факторов в жизни человека зависит от культуры, национально-этнических особенностей, традиций и также является важным элементом экологии человека.

Здесь, кроме непосредственных контактов с вредными веществами в силу загрязнения воздуха, почвы, воды, нужно учитывать их наличие в пище, лекарствах, косметике и т. п. Помимо невольного влияния химических загрязнителей, человек по своей воле потребляет огромное количество химических соединений. Так, например, реклама лекарственных препаратов и пищевых добавок (парафармацевтиков) влечет за собой их все большее бесконтрольное употребление. Широкое распространение в обществе получили так называемые социальные лекарства: алкоголь, никотин, кофеин, наркотические вещества. Их употребление в ряде случаев влечет развитие химической зависимости, а это уже непосредственно психологическая и медицинская проблема. Роль этих факторов в жизни человека зависит от культуры, национально-этнических особенностей, традиций и также является важным элементом экологии человека.

7) Новейшим аспектом в существовании человека стало развитие информационных технологий. Появление сети Интернет необычайно расширило возможности получения информации. Процентный показатель пользователей Интернет среди населения является прямым индикатором возможности ускоренного образования, получения новейшей технической и научной информации. Этот показатель колеблется от почти полного охвата всего населения в США и некоторых странах Евросоюза до 0,1 % в странах Африки, причем, чем больше усиливаются эти различия (так называемый цифровой разрыв), тем меньше перспектив у отстающих стран выйти на уровень развитых стран.

Процентный показатель пользователей Интернет среди населения является прямым индикатором возможности ускоренного образования, получения новейшей технической и научной информации. Этот показатель колеблется от почти полного охвата всего населения в США и некоторых странах Евросоюза до 0,1 % в странах Африки, причем, чем больше усиливаются эти различия (так называемый цифровой разрыв), тем меньше перспектив у отстающих стран выйти на уровень развитых стран.

Согласно современной концепции экологии человека, человек становится главным объектом, а все его окружение как социальное, так и физическое рассматривается как окружающая среда.

Человек в течение всей своей сознательной жизни по собственной воле подвергает себя воздействию ряда химических веществ, среди которых значительная часть — ксенобиотики. Речь идет о лекарственных препаратах (фармакоагентах), применяемых для лечения заболеваний и коррекции состояния организма, а также о некоторых психоактивных веществах.

Последние можно назвать социальными лекарствами. Специфическими особенностями социальных лекарств, благодаря чему их можно объединить в некую общую группу, является их способность влиять на настроение человека, изменять его психическую активность, облегчать общение (вызывать социализацию) или уходить от действительности в мир внутренних грез и переживаний. Эти вещества в силу наличия психоактивных эффектов, влияния на эмоциональную сферу и психологические состояния человека выполняют определенную социальную функцию — снимают часть напряжения в обществе, ограничивают негативное действие стресса, уменьшают степень выраженности тревоги страха, повышают настроение, активность и работоспособность. С другой стороны, все нарастающее их применение, в том числе нелегальное и приносящее вред, создает определенные социальные проблемы (алкоголизм, наркомания, незаконный оборот наркотических веществ).

Специфическими особенностями социальных лекарств, благодаря чему их можно объединить в некую общую группу, является их способность влиять на настроение человека, изменять его психическую активность, облегчать общение (вызывать социализацию) или уходить от действительности в мир внутренних грез и переживаний. Эти вещества в силу наличия психоактивных эффектов, влияния на эмоциональную сферу и психологические состояния человека выполняют определенную социальную функцию — снимают часть напряжения в обществе, ограничивают негативное действие стресса, уменьшают степень выраженности тревоги страха, повышают настроение, активность и работоспособность. С другой стороны, все нарастающее их применение, в том числе нелегальное и приносящее вред, создает определенные социальные проблемы (алкоголизм, наркомания, незаконный оборот наркотических веществ).

Появление и внедрение новых лекарств спасло или продлило жизнь многим миллионам людей. Однако широкое распространение лекарств имеет и свои отрицательные стороны. Так, появление антибиотиков повлекло за собой возникновение антибиотикоустойчивых штаммов возбудителей инфекционных заболеваний. Стремление применять в лечении сразу несколько лекарств (в медицине такая практика именуется полипрагмазией) становится причиной неблагоприятных комбинированных эффектов (лекарственная болезнь). Необходимость постоянно использовать лекарственные препараты для лечения некоторых заболеваний влечет за собой лекарственную зависимость. Очень часто попытка решить одну из проблем сохранения здоровья человека оборачивается неожиданным негативным результатом в другой сфере. Например, снижение уровня холестерола в крови сопровождается неожиданными изменениями в поведении человека, в частности усилением суицидального (аутоагрессивного) поведения, – эффект, который практически невозможно было предсказать.

Так, появление антибиотиков повлекло за собой возникновение антибиотикоустойчивых штаммов возбудителей инфекционных заболеваний. Стремление применять в лечении сразу несколько лекарств (в медицине такая практика именуется полипрагмазией) становится причиной неблагоприятных комбинированных эффектов (лекарственная болезнь). Необходимость постоянно использовать лекарственные препараты для лечения некоторых заболеваний влечет за собой лекарственную зависимость. Очень часто попытка решить одну из проблем сохранения здоровья человека оборачивается неожиданным негативным результатом в другой сфере. Например, снижение уровня холестерола в крови сопровождается неожиданными изменениями в поведении человека, в частности усилением суицидального (аутоагрессивного) поведения, – эффект, который практически невозможно было предсказать.

Сейчас в развитых странах в связи с ростом самоубийств все большее применение находят препараты, позволяющие справляться с беспокойством, страхом, депрессией. Таким образом, попытка решить одну проблему породила другую, решение которой также видится в применения лекарств. Фармацевтическая промышленность вновь нужна человечеству, круг замкнулся. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что применение холестерол-снижающих препаратов в последнее время сократилось, и стали распространяться рекомендации, согласно которым разумное количество жиров в диете полезно для поддержания хорошего настроения.

Фармацевтическая промышленность вновь нужна человечеству, круг замкнулся. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что применение холестерол-снижающих препаратов в последнее время сократилось, и стали распространяться рекомендации, согласно которым разумное количество жиров в диете полезно для поддержания хорошего настроения.

Следует помнить, что применение любого лекарства (за редким исключением) сопровождается нежелательными побочными эффектами. Это хорошо известный факт, поэтому разработка и внедрение лекарства всегда является компромиссом между пользой, которая будет получена пациентом, и вредом, который может быть нанесен. Наиболее безопасны те лекарства, у которых широк терапевтический диапазон, т. е. велика разница между терапевтической и токсической дозой.

Есть группа психоактивных соединений, которые часто обозначают как социальные лекарства. Сюда входят некоторые вещества, относящиеся к ведомству пищевой и табачной промышленности (алкоголь, кофе, чай, какао, шоколад, табак), ряд легальных медицинских препаратов, назначаемых врачами (снотворные, транквилизаторы, наркотические аналгетики) и, наконец, ряд нелегальных веществ (наркотические препараты, психостимуляторы, галлюциногены). Особенностью действия всех этих веществ является то, что они способны вызывать у человека зависимость, которая, в общем, рассматривается как химическая зависимость.

Особенностью действия всех этих веществ является то, что они способны вызывать у человека зависимость, которая, в общем, рассматривается как химическая зависимость.

На первом месте по объемам потребления стоят кофе и чай, основным действующим началом которых является кофеин, применяемый и в медицине, а также алкоголь, табак и шоколад.

Основным негативным социальным последствием приема алкоголя является развитие алкоголизма. Алкоголизм рассматривается как хроническое заболевание с неблагоприятным прогнозом, связанное с потерей способности контролированно употреблять алкоголь и возникновением таких признаков, как повышенная толерантность к алкоголю, развитие зависимости от алкоголя, феномен отмены (абстиненции), стереотипный паттерн потребления алкоголя, компульсивное (внезапное и непреодолимое) стремление выпить и потребление алкоголя с целью облегчения состояния отмены. В поведенческом и социальном плане алкоголик отличается тем, что у него потребление алкоголя имеет приоритет по сравнению с любыми другими видами активности и деятельности, становится семейной и социальной проблемой.

Долгое время наиболее широко распространенным являлось убеждение в необходимости бескомпромиссной борьбы с этими явлениями путем запретительных мер. Но очень важно помнить, что запрет на табакокурение или алкоголь вполне способен привести к социальному взрыву. Введение так называемого сухого закона, что практиковалось неоднократно в разных странах, всегда имело отрицательные последствия. Примером могут служить и Соединенные Штаты в 20-е годы, и Советский Союз в 80-е годы прошлого века. В первом случае «сухой закон» сопровождался разгулом преступности, во втором — повальным уничтожением виноградников на фоне расцвета самогоноварения. Следует иметь в виду, что винокуренная и табачная промышленность, производство кофе и чая, виноделие — важнейшие промышленные отрасли многих стран, на долю которых приходится значительная часть экспорта, от чего зависит экономическое положение этих стран, а, следовательно, социальноэкономическое благополучие миллионов занятых в их производстве людей.

Согласно последним данным, значительно больший (по сравнению с запретительными мерами) положительный эффект приносит взвешенная политика в сфере регулирования потребления социальных лекарств, особенно с позиций ценностной модели здоровья. Так, в последние десятилетия в большинстве развитых стран активная общественная кампания против курения и потребления алкоголя в сочетании с мерами по повышению социальной привлекательности здорового образа жизни привели к существенному снижению потребления табака, кофеина и алкоголя. Основные стратегии, направленные на ограничение курения, в частности, включают такие меры:

1. Внедрение специальных общественных программ в школах, на предприятиях, в учреждениях медицинского профиля.

2. Запрет на курение в общественных местах и на рабочих местах

3. Запрет на продажу табачных изделий подросткам

4. Полный запрет на рекламу табачных изделий

5. Снижение отчислений по страховке здоровья и жизни для некурящих

6. Дотации и премии организациям и учреждениям, поддерживающим программы борьбы с курением

Дотации и премии организациям и учреждениям, поддерживающим программы борьбы с курением

7. Повышение акцизных сборов на табачные изделия

Можно сказать, что подобная практика отражает качество жизни в этих странах, уровень жизни и приверженность к определенным стандартам, которые приобретают роль социальных норм.

В последнее время наблюдаются положительные эффекты от внедрения новых социальных и медицинских стратегий, направленных на сокращение спроса наркотиков. Сокращение спроса определяется тремя основными факторами: владением эпидемиологической ситуацией, внедрением современных профилактических программ и программ лечения. Современные подходы к профилактике заключаются в переходе от устаревшей и неэффективной тактики «запугивания» к социально ориентированным подходам, нацеленным на оказание помощи наиболее уязвимым группам населения путем устранения факторов риска и укрепления защитных навыков, в частности привития профессиональных навыков, обеспечивающих возможность зарабатывать на жизнь.

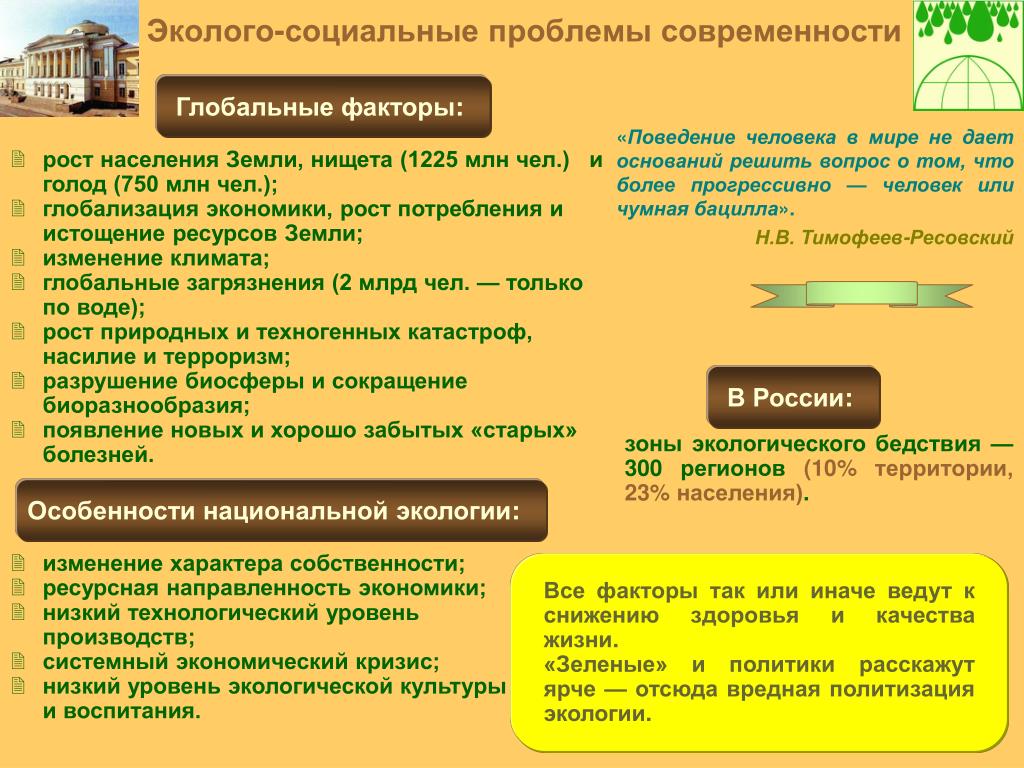

Экология человека включает социальную экологию. Социальная экология — это раздел экологии человека, который рассматривает отношение общества с географической, социальной и культурной средами, т. е. с окружающей человека средой. Социальная экология рассматривает в качестве глобальных следующие проблемы:

<![if !supportLists]>· <![endif]>Человек и техническая революция. Создав техносферу – метаэкологическую систему, наложенную на биосферу – человек частично вышел из-под контроля природной среды. В период ускоренного научно-технического прогресса возможности технологической адаптации казались безграничными, однако анализ современной ситуации приводит к менее оптимистическим выводам.

<![if !supportLists]>· <![endif]>Природные циклы – непостоянство и глобальное потепление климата.

<![if !supportLists]>· <![endif]>Загрязнение. Здоровье зависит не только от загрязнения, но и от способности экосистем поглощать загрязняющие вещества или, наоборот, усиливать их действие. Во многих случаях загрязнение служит лишь пусковым механизмом – триггером, провоцирующим развитие болезни.

Во многих случаях загрязнение служит лишь пусковым механизмом – триггером, провоцирующим развитие болезни.

<![if !supportLists]>· <![endif]>Парниковый эффект, кислотные дожди, опустынивание.

<![if !supportLists]>· <![endif]>Эффект Ивашова или «эффект грязного парника». Согласно гипотезе П. Ивашова, при сжигании органического топлива «парниковый эффект» нейтрализуется «эффектом грязного парника» и, следовательно, не угрожает «перегреву» Земли. Поэтому можно однозначно утверждать:

– энергетика угольная и других видов органического топлива действительно поставляет в атмосферу Земли значительное количество углекислого газа, и это – реальность;

– возникновение в атмосфере Земли за счет техногенного углекислого газа «парникового эффекта» – это миф.

<![if !supportLists]>· <![endif]>Биологическое разнообразие. Главные функции биологического разнообразия в биосфере – это:

1) поддержание непрерывности живого покрова Земли;

2) обеспечение эффективности биогенных процессов;

3) регулирование динамического равновесия биосферных процессов.

Итак, в экологии человека первостепенное значение имеет здоровая природная среда как естественный фактор обеспечения природного права человека на жизнь (экологически чистые продукты, вода, воздух и др.).

Целью экологии человека как науки является сохранение и, по мере возможности, повышение уровня экологического здоровья человека, т. е. здоровья в контексте состояния окружающей среды.

Социальная экология

Экология человека (антропоэкология) — комплексная наука (часть социальной экологии), изучающая взаимодействие человека как биосоциального существа со сложным многокомпонентным окружающим миром, с постоянно усложняющейся динамичной средой обитания. Важнейшей ее задачей является раскрытие закономерностей производственно-экономического, целевого освоения и преобразования природных ландшафтов под воздействием деятельности человека. Термин введен американскими учеными Р. Парком и Э. Бюргессом (1921). В нашей стране планомерные исследования в области экологии человека начались в 70-х гг. нынешнего столетия. По оценкам ВОЗ, три четверти болезней человека обусловлены экологически неблагополучным состоянием окружающей среды, нарушениями естественных связей в природе вследствие ее загрязнения продуктами цивилизации. Различные заболевания связаны с повышенными концентрациями в окружающей среде различных антропогенных токсикантов, в частности в Японии широкое развитие получили такие заболевания, как «Минамата» (избыток соединений ртути), «Итай-Итай» (избыток кадмия), Юшо (отравление ПХБ), чернобыльская болезнь (радиоизотоп йод-131) и др. Особенно от загрязнений окружающей среды страдают жители крупных городов и промышленных центров во многих регионах земного шара.[ …]

нынешнего столетия. По оценкам ВОЗ, три четверти болезней человека обусловлены экологически неблагополучным состоянием окружающей среды, нарушениями естественных связей в природе вследствие ее загрязнения продуктами цивилизации. Различные заболевания связаны с повышенными концентрациями в окружающей среде различных антропогенных токсикантов, в частности в Японии широкое развитие получили такие заболевания, как «Минамата» (избыток соединений ртути), «Итай-Итай» (избыток кадмия), Юшо (отравление ПХБ), чернобыльская болезнь (радиоизотоп йод-131) и др. Особенно от загрязнений окружающей среды страдают жители крупных городов и промышленных центров во многих регионах земного шара.[ …]

Социальная экология — комплекс научных отраслей, изучающих связь общественных структур (начиная с семьи и других малых общественных групп) и личности с природной и социальной средой.[ …]

Социальная экология является новым научным направлением на стыке социологии (науки о закономерностях развития и функционирования общества), экологии, философии и других отраслей культуры, с каждой из которых она тесно соприкасается. [ …]

[ …]

С 41 Социальная экология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2000. — 280 с.[ …]

Различие экологии человека и социальной экологии, в которых объектом изучения является человек, заключается в том, что социальная экология не охватывает биологическую сторону человека, проявляющуюся в воздействии природных факторов на здоровье человека и его популяций.[ …]

Развитие экологии можно проследить на основе изменения, расширения ее предмета. Биологическая экология рассматривает условия существования живых организмов и взаимосвязи между организмами и средой, в которой они обитают. Глобальная экология призвана исследовать эволюцию биосферы в связи с влиянием на нее антропогенных, космических, геофизических и других воздействий. Предметом исследования экологии человека являются вопросы сохранения и развития здоровья людей с учетом связей человека с окружающей его природной и социальной средой. Социальная экология изучает систему «природа — обществом, перспективы ее устойчивого развития, гармонизации. Экология впервые включает в свое содержание вопросы, связанные с жизнедеятельностью людей. И тем самым становится интегративной, социоестественной наукой.[ …]

Экология впервые включает в свое содержание вопросы, связанные с жизнедеятельностью людей. И тем самым становится интегративной, социоестественной наукой.[ …]

Предметом социальной экологии являются законы развития биосферы как целого в связи с использованием ее людьми для обеспечения природных условий развития общества. Отсюда ярко выраженный комплексный характер социальной экологии, формирующийся на стыке практики для современных наук. Она возникла в ответ на потребность в сокращении опасного воздействия людей на природу для сохранения естественных условий жизни. Ее основное назначение обеспечить качественно новый способ развития общества во взаимодействии с природой.[ …]

Ныне в рамках социальной экологии формируется новое направление — экологический менеджмент.[ …]

Рассматривая социальную экологию как важнейшую ветвь общей экологии, необходимо подчеркнуть, что она не только относительно самостоятельная, но и комплексная область социально-экономического, гуманитарного знания, органически сочетающая в себе различные уровни освоения гуманистической реальности: исторической, теоретической, научной и эмпирической. С учетом этого благодаря диалектическому синтезу различных уровней экологического знания социальная экология может претендовать на роль как теоретической, так и прикладной науки.[ …]

Главной целью социальной экологии является оптимизация существования человека и окружающей среды на системной основе. Человек выступает в этом случае в качестве социума, делая предметом социальной экологии крупные контингенты людей, распадающихся на отдельные группы в зависимости от своего социального статуса, рода занятий, возраста. Каждая из групп в свою очередь специфическими взаимоотношениями связана с окружающей средой в рамках жилья, мест отдыха, работы и т.д.[ …]

Большое место в социальной экологии принадлежит сфере экологического просвещения, воспитания, образования. Интересы социальной экологии выходят далеко за пределы перечисленных проблем, захватывая все новые и новые области.[ …]

Программа курса «Социальная экология» соответствует требованиям образовательных программ по специальностям «Социальная педагогика» и «Педагогика и психология» государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Курс «Социальная экология» направлен на развитие у студентов общей экологической культуры личности, а также на совершенствование профессионально-педагогической культуры будущих специалистов через ознакомление с основами организации и функционирования социоприродных систем, принципами взаимодействия человека, общества и природы, закономерностями функционирования и развития человека в жизненной среде, концептуальными основами экологического образования и воспитания.[ …]

Тема 1. Становление социальной экологии и ее предмет (4 часа).[ …]

Объектами изучения социальной экологии являются ГЭС-сис-темы различного масштаба: локальные (местные), региональные (в границах определенной территории, устанавливаемой на основе экологических, географических, социально-экономических критериев) и глобальная (планетарная), включающая географическую оболочку Земли, биосферу, все человеческое общество.[ …]

В пособии даны основы социальной экологии — нового направления междисциплинарных исследований, оформившегося на стыке естественных (биология, география, физика, астрономия, химия) и гуманитарных (социология, культурология, психология, история) наук. В книге определен предмет социальной экологии, раскрыт ее категориальный аппарат, дан анализ ключевых социально-экологических проблем. Отдельно представлены основные направления прикладных социально-экологических исследований (экология поведения, экология социальной среды, экологическая психология, экологическая педагогика).[ …]

Понятие «человеческая (социальная) экология» введено в литературу в 20-х годах социологами США Р. Парком и Э. Бюргес-сом, которые пытались объяснить общественные отношения с позиций экологии. Как модель общества они взяли общину (совокупность людей, объединенных общностью места общения, жизни), которая рассматривалась ими как коллективный организм с двумя уровнями жизненной организации, так называемым биотическим (биологическим), или субсоциальным, и культурным, или социальным. На первый взгляд, эта концепция с признанием роли «культурного» (социального) уровня представляется более прогрессивной, чем явно биологизаторские воззрения Г. Спенсера. Но при внимательном рассмотрении выясняется, что закономерности развития общины и даже всего человеческого общества социальные экологи также связывают с борьбой за существование, а основным характером человеческих взаимоотношений они считают биологическую конкуренцию. К числу движущих сил развития взаимоотношений людей кроме конкуренции социальные экологи относят и другие факторы, заимствованные ими из экологии животных, в том числе корреляцию (согласование) и адаптацию. Конкуренцию, корреляцию и адаптацию они называют конкурирующим сотрудничеством, которое обусловливает закономерности жизни общества. Классовая направленность этой буржуазной теории заключается в проповедовании «гармонии», равновесия, которым, якобы, подчинено развитие общества. Другие принципы, такие, как «господство» и «последовательность», т. е. развитие общины через строго определенные стадии, подобно стадиям биологической эволюции также, по воззрениям социальных экологов, обусловлены основным биологическим законом — конкуренцией. Это объяснение, по их мнению, вытекает из самой природы общины и общества в целом, существенно не отличающихся от сообщества животных.[ …]

Своим появлением термин «социальная экология» обязан американским исследователям, представителям Чикагской школы социальных психологов — Р. Парку и Е.Берджесу, впервые употребившим его в своей работе по теории поведения населения в городской среде в 1921 г. Авторы использовали его в качестве синонима понятия «экология человека». Понятие же «социальная экология» было призвано подчеркнуть, что речь в данном контексте идет не о биологическом, а о социальном явлении, имеющем, впрочем, и биологические характеристики.[ …]

При рассмотрении вопросов социальной экологии внимание сосредоточено преимущественно на тех из них, которые являются ключевыми и составляют стержень, предмет изучения. К ним можно с полным основанием отнести: методологические, мировоззренческие вопросы и размышления философов о взаимодействии человека и природы; ретроспективный мониторинг и его социальный аспект; социально-демографи-ческую политику, социально-экологические, политические и духовно-нравственные (включая экологическое воспитание и образование) аспекты, а также вопросы экологического движения и международного сотрудничества.[ …]

Можно сказать, что объектом социальной экологии являются социоэкосистемы различного уровня, а предметом непосредственного изучения — выявление мировоззренческих, социальных, экономических, технологических и других предпосылок и условий устойчивого развития социоэкосистем.[ …]

Ситаров В.А., Пустовойтов В.В. Социальная экология: Учеб. пособие. М.: Академия. 2000.[ …]

Более тесное соединение науки экологии и экологического просвещения и образования стало формироваться одновременно с введением в научный оборот самого термина «экология» Э. Гек-келем в 1866 г. Объектом экологического знания становятся уже не только живые организмы и их сообщества, но и биосфера в целом. Наконец, решающий сдвиг в становлении экологического образования происходит вместе со становлением в 70-е годы XX в. социальной экологии, важнейшим приоритетом которой как раз является экологическое просвещение.[ …]

Исходя из предмета, задач и функций социальной экологии определена и структура учебного пособия.[ …]

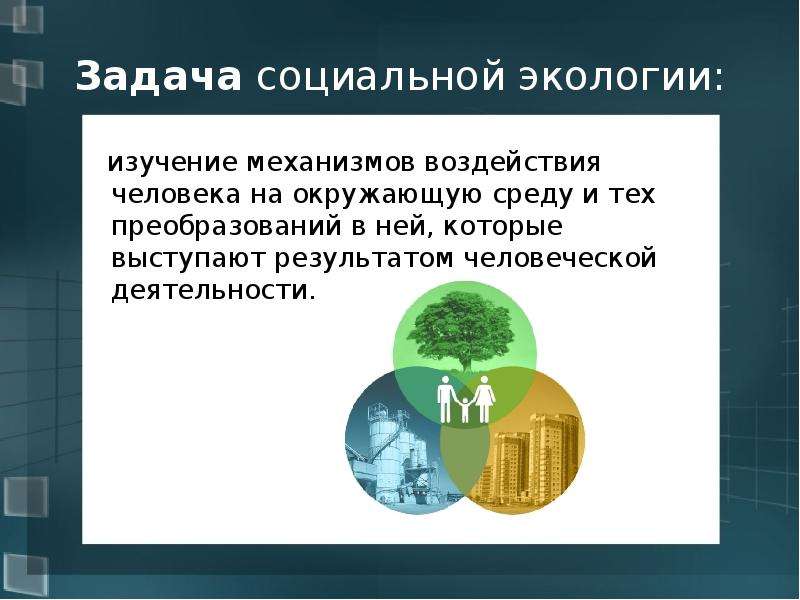

Важной задачей социальной экологии является установление качественно новых типов законов, которые отражали бы взаимосвязь общества, техники и природы в масштабах единой системы — социоприродных законов. Они должны стать базой для определения необходимых условий развития ГЭС- систем, установить характер, ориентацию человеческой деятельности, причем не только в пределах биосферы, но и в околоземном космическом пространстве. При этом указанные законы должны отражать степень согласованности и синхронности вещественных, энергетических и информационных потоков, обусловленных многообразной деятельностью человеческого общества и природными процессами.[ …]

В предлагаемом учебнике школьного курса экологии впервые представлена вся система современного экологического знания как комплексной науки о воспроизводстве жизни и геобиосоциальных факторах этого воспроизводства. Обсуждение проблем философии и этики, географии и биологии, социальной экологии и экологии человека авторы подчиняют главной цели — формированию у школьника экологического мышления, культуры потребления, здорового образа жизни и нового мировоззрения, базирующегося на принципе индивидуальной экологической ответственности человека, который будет жить и творить в XXI веке.[ …]

Для того чтобы лучше представить предмет социальной экологии, следует рассмотреть процесс ее возникновения и оформления как самостоятельной отрасли научного знания. По сути, возникновение и последующее развитие социальной экологии явились естественным следствием все более возрастающего интереса представителей различных гуманитарных дисциплин — социологии, экономической науки, политологии, психологии и др., — к проблемам взаимодействия человека и окружающей среды.[ …]

В современной отечественной литературе по социальной экологии и экологии человека можно встретить несколько подходов к построению исторической периодизации процесса изменения взаимоотношений между природой и обществом. Все они отличаются тем, что, строясь по различным основаниям, высвечивают преимущественно какой-либо один (реже — несколько) аспект развития этих отношений. Нам представляется наиболее обоснованным подход, предложенный Б. Б. Прохоровым, в соответствии с которым взаимодействия человека с природной средой должны рассматриваться через призму его хозяйственной деятельности. С этой точки зрения первостепенное значение для построения периодизации процесса становления взаимоотношений людей и природы имеет изучение хозяйственно-культурных типов человеческого общества.[ …]

При характеристике прагматической функции социальной экологии следует особо обратить внимание на те аспекты этой функции, которые тесно связаны между собой. Это, во-первых, касается усиления прикладного значения экологии: находит свое выражение в создании необходимых организационных условий их осуществления. Во-вторых, проявляется в конструктивно критической направленности.[ …]

В число предметов изучения включаются также экология человеческих популяций (этносов) и экология человеческой личности. При рассмотрении всех этих разнообразных предметов изучения включают и социально-психологические отношения людей между собой и с окружающим их миром. В последние годы особое внимание стало уделяться эколого-социально-экономическим особенностям современного развития человечества. Необходимость данного изучения связана с тем, что в наше время для человека одинаково важны природные, экономические и социальные условия среды жизнеобита-ния, обеспечивающие разные стороны его потребностей. Некоторыми специалистами в предмет социальной экологии включается исследование поступков людей и воздействие этих поступков на других людей через их восприятие и социально-психологическую личностную и коллективную оценку человеческих взаимоотношений на фоне объективных свойств среды жизни и реактивности человеческого организма, например уклада жизни в районах новостроек, «городского одиночества», реакции городских жителей в сравнениях между настоящим и прошлым местом жизни («синдром новосела»). Аналогичным является изучение стрессовых реакций у лиц, вынужденно переселившихся («перемещенные лица» и беженцы), и у людей, покидающих сельскую местность в условиях глобальной урбанизации. В самом общем виде социальная экология — это научная дисциплина, рассматривающая соотношение общества с географической, социальной и культурной средами, т. е. со средой, которая окружает человека.[ …]

Некоторые исследователи при определении предмета социальной экологии склонны особо отмечать ту роль, которую эта молодая наука призвана сыграть в гармонизации взаимоотношений человечества со средой своего обитания. По мнению Э.В.Гиру-сова, социальная экология должна изучать прежде всего законы общества и природы, под которыми он понимает законы саморегуляции биосферы, реализуемые человеком в его жизнедеятельности.[ …]

Публикация учебного пособия А.В.Лосева и Г.Г.Провадки-на “Социальная экология” является продолжением целенаправленной издательской деятельности территориального учебноконсультационного пункта Московского государственного социального университета в г. Воронеже по созданию, развитию и обновлению методической базы учебного процесса применительно к сегодняшним требованиям.[ …]

В XX веке в связи с колоссальными воздействиями человека на природу экология превратилась в научную основу рационального природопользования и охраны живых организмов. С 70-х годов текущего столетия складывается экология человека, или социальная экология, целью которой является изучение закономерностей взаимодействия общества и окружающей среды, практические проблемы ее охраны. Она включает различные философские, социальные, экономические, географические и др. аспекты (например, экология города, региона, техническая экология и др.).[ …]

Будет продолжаться процесс экологизации в области биологии человека, социальной экологии и того раздела экологии, который называют эндоэкологией, т. е. экологией внутренней среды организма. Медицина перейдет на экологические рельсы. При этом она откажется от многих своих постулатов и в еще большей степени займется предотвращением заболеваний (у нас в стране санитарно-эпидемиологическая служба из рук вон плоха и экологически абсолютно безграмотна). Резко расширится рекреационный комплекс. Спортивное «гладиаторство» с выплатой огромных сумм в ближайшее время станет обычным, рутинным, а потому малопривлекательным зрелищем — оно достигло аномальных размеров.[ …]

Поэтому в настоящее время особое значение приобретает целенаправленное распространение социально-экологических знаний через систему образования. Можно только приветствовать введение во многих учебных заведениях мира и в том числе России специальных учебных курсов по социальной экологии. Знакомство с социальной экологией как самостоятельной научной дисциплиной будет весьма облегчено при обращении к учебному пособию, в котором, в отличие от обширной научной и популярной литературы, дается систематическое изложение основ социальной экологии. Мне приятно представить читателям подготовленное А.В. Лосевым и Г.Г. Провадкиным учебное пособие по социальной экологии, которое, на мой взгляд, в целом соответствует изложенным выше требованиям.[ …]

Экологическими проблемами Земли как планеты занимается интенсивно развивающаяся глобальная экология, основным объектом изучения которой является биосфера как глобальная экосистема. В настоящее время появились и такие специальные дисциплины, как социальная экология, изучающая взаимоотношения в системе «человеческое общество — природа», и ее часть — экология человека (антропоэкология), в которой рассматривается взаимодействие человека как биосоциального существа с окружающим миром.[ …]

Сказанное ранее дает возможность перейти к рассмотрению специфики поведения человека в среде. В социальной экологии обычно рассматриваются разные аспекты данной проблемы, описывается поведение человека в естественной среде, в искусственной среде — в быту и на производстве, в экстремальных ситуациях. Список этот можно значительно продолжить.[ …]

Наука, которая должна объяснять и прогнозировать основные тенденции развития взаимодействия общества с природной средой, получила название социальной экологии. Объектом социальной экологии являются многообразные вещественные, энергетические, информационные связи между обществом и природной средой. Она ставит своей задачей гармонизацию этих связей, выявление условий и предпосылок их устойчивого функционирования.[ …]

Создание данного словаря-справочника было обусловлено желанием, с одной стороны, объединить словари-тезаурусы различных направлений охраны природной среды, природопользования и экологии человека, а с другой — сделать его интересным и доступным как для специалистов, так и в определенной степени для широкого круга читателей. Необходимые сведения в нем найдут научные сотрудники и практические работники, решающие профессиональные задачи в областях “экология и человек”, “социальная экология” и “экология здоровья”, а также студенты и аспиранты соответствующих специальностей, школьники, изучающие курс экологии.[ …]

Одной из самых важных проблем, стоящих перед мировым сообществом, является проблема защиты окружающей природной среды и устойчивого развития человеческой цивилизации. Эта проблема касается всех нас, живущих на планете, Все люди нашей планеты связаны одной общей судьбой. Добиться устойчивого равновесия между потреблением, населением и способностью Земли поддерживать жизнь для будущих поколений — главная задача мирового сообщества. В настоящее время вопросами экологии занимаются специалисты всех профессий — от физиков, химиков, биологов до инженеров, юристов, социологов, политиков и т.д. В зависимости от объектов исследования, отраслей производства, отдельных областей среды обитания экология условно делится на ряд разделов и направлений, например, промышленная экология, радиационная экология, космическая экология, экология специальных объектов, социальная экология и т. п.[ …]

Мы имеем огромные неиспользованные возможности для развития новых обширных рекреационных зон — на Дальнем Востоке, Байкале, Алтае, на западе от Одессы (если будет улучшена экологическая ситуация на Черном море), по побережьям Азова (если море будет приведено в порядок), в районе Кизлярского залива Каспия, во многих местах Средней Азии и Кавказа (вне его побережий). В ответ на капиталовложения будут получены значительные дивиденды — отдых дефицит во всем мире. Пока делается слишком мало. В области социальной экологии человечеству предстоит крутой поворот, в том числе в сфере тесно соприкасающихся с экологией демографических проблем.[ …]

Экология человека и социальные проблемы

Психофизиологические

предпосылки

Одним их характерных

аспектов настоящего времени является

интенсификация информационных процессов,

определяемая как

экономическими, так и социальными предпосылками.

Это приводит к

увеличению общего информационного потока

проходящего через нервную

систему и психику отдельного человека.

Отмечается что основными

составляющими

интенсификации

информационных процессов являются:

неуклонное возрастание скорости передачи

сообщений;

увеличение объема передаваемой информации;

ускорение обработки информации;

тотальное использование обратных связей;

увеличение объема добываемой информации

и ускорение ее внедрения;

наглядное отображение информации в процессе

управления;

рост технической оснащенности управленческого

труда.

В результате объем

научной экономической статистической

и прочей

информации столь велик, что возникла

существенная диспропорция между

скоростью получения информации и возможностями

ее адекватной

обработки. Необходимость предварительной

обработки увеличивающегося

потока информации производимой с учетом

глобализации обратных связей с

целью получения (при прочих равных условиях)

более устойчивой си с

темы приводит к превышению плотности

приходящей информации над

физиологически возможным порогом. Это

может привести к запуску

нежелательных физиологических и психических

обратных связей в

результате которых может возникнуть

изменение или д а же разрушение

физиологической и/или психической систем

организма.

Таким образом, психофизиологическими

предпосылками социальной экологии

является необходимость развития систем

восприятия и переработки

информации.

Из вышеизложенного видно, что сознательно

направляемая эволюция с

учетом осмысления опыта прошлого является

абсолютной необходимостью.

Неотъемлемым атрибутом (основным инструментом)

этой эволюции

является новая система образования решающая

задачи:

соответствия содержания образования

системе новых типов

производственных отношений и новой группы

производства;

воспитания человека способного к жизни

в постоянно меняющихся социальных условиях

адекватно воспринимающего окружающий

мир имеющего устойчивое целостное мировоззрение,

направленное на утверждение общечеловеческих

ценностей;

реализации права на образование культуру

и безопасность

жизнедеятельности каждого отдельного

человека;

-внедрения программ всестороннего экологического

образования;

воспроизводства и развития культурного

наследия цивилизации во всей

его исторической полноте;

развития систем восприятия и переработки

информации принятия решений

осуществления эффективной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе рассмотрены

проблемы экологической безопасности

человечества

ставшими одной из основных геополических

проблем конца XX начала

XXI веков. Очевидно, что экологические

подходы все более формируют

современные тенденции в области использования

энергоресурсов, в том

числе добычи и переработки сырья, а также

и в социальной сфере в

частности в здравоохранении и образовании.

На мой взгляд одним из основных экономически

эффективных способов

решения вопросов экологической безопасности

является социокультурное

развитие человека осуществляющееся приведением

концепции образования

в соответствие с уровнем развития общества

информационной цивилизации.

Возникла необходимость в подготовке

специалистов нового типа

обладающих навыками работы нескольких

областях и умеющих перерабатывать возросшее

количество

информации.

К сожалению, общественный

спрос на специалистов способных решать

такие

вопросы не удовлетворяется, поскольку

такой подготовкой ранее

занимались в основном немногочисленные

факультеты университетов

выпускники, которых часто работали не

по специальности. В ситуации

неудовлетворенного спроса возникло множество

псевдодуховных и около

психологических организаций, которые

зачастую наносят значительный вред

здоровью нарко алкозависимых людей обращающихся

к ним за помощью.

Актуальность подготовки специалистов

соответствующего профиля с

каждым днем становится не просто целесообразной,

а жизненно необходимой.

Предлагаемое в настоящей работе

содержания понятия «социальная

экология» включает в себя не только традиционно

рассматриваемую

экологию отношений человека с природой

и общества с природой, но и

отношений между структурными единицами

общества.

Объектом профессиональной деятельности

социального эколога являются

процессы и состояния субъекта (в качестве

субъекта может выступать как

отдельная личность, так и социокультурная

группа народ и т.п.)

проявляющиеся в различных областях человеческой

жизнедеятельности.

Практическая и исследовательская деятельность

социального эколога

направлена на оптимизацию субъективных

факторов во всех видах

взаимодействий. Также деятельность социального

эколога направлена на

анализ целостности социальных структур

уровней и форм жизнедеятельности человека

в различных социокультурных, в том числе

региональных и национальных условиях,

а также на работу с различными

социальными возрастными религиозными

и этническими группами и с

отдельными людьми. При этом социальный

эколог помимо знания методов и

технологий соответствующих точных и

гуманитарных наук использует

результаты анализа опыта развития мировой

культуры знание феноменов

культуры и культуротворческого процесса

особенностей функционирования

культуры в современном обществе и исследования

процессов в природе ее

закономерности и охрану в числе прочих

методов применяя методы

психологии философии социологии конфликтологии

экологии информатики

прикладной м а тематики и информационных

технологий в научных

исследованиях управлении решении социальных

проблем решении проблем

жизнедеятельности субъекта различных

сферах производственной и

хозяйственной деятельности.

Работа такого специалиста необходима

при решении основных проблем XXI

века особенно проблемы развития человечества

и отдельного человека в

государственных и негосударственных

организациях и учреждениях в

т.ч. образовательных.

Дальнейшее изучение темы реферата возможно

на основании

библиографического списка литературы

дающегося в конце работы.

|

|||||||

I. Ткань жизниНатуралисты XIX века были чрезвычайно заинтригованы своими наблюдениями взаимосвязей и взаимосоответствий в царстве живой природы — многочисленностью и разнообразием повсюду распространившихся видов. Их последователи — сегодняшние ботаники и зоологи — обратили своё внимание к более специфичным исследованиям, и «царство природы», как и понятие эволюции, стало для них чем-то далёким и умозрительным. «Ткань жизни», в которой все живые организмы (растения и животные) связаны воедино в обширной системе взаимозависимых жизней, всё же является, по выражению Артура Томпсона, «одним из фундаментальных биологических понятий» и «столь же характерно дарвиновским, как и борьба за существование» 1. Знаменитый пример Дарвина с кошками и клевером — классическая иллюстрация этой взаимозависимости. Он обнаружил, как он говорит, что шмели просто необходимы для опыления анютиных глазок, так как другие пчелы не посещают этот цветок. То же самое происходит и с некоторыми видами клевера. Только шмели садятся на красный клевер; другие пчелы не могут добраться до его нектара. Вывод заключается в том, что если шмели станут редки или вообще исчезнут в Англии, редкими станут или же вовсе исчезнут и анютины глазки и красный клевер. Однако, численность шмелей в каждом отдельном районе в большой степени зависит от численности полевых мышей, которые разоряют их норы и гнезда. Подсчитано, что более двух третей из них таким образом уже разрушено по всей Англии. Гнезд шмелей гораздо больше возле деревень и малых городов, чем в других местах, и это благодаря кошкам, которые уничтожают мышей 2. Таким образом, будущий урожай красного клевера в некоторых частях Англии зависит от численности шмелей в этих районах; численность шмелей зависит от количества полевых мышей, численность мышей — от числа и проворности кошек, а количество кошек, как кто-то добавил, — от числа старых дев, проживающих в окрестных деревнях, которые и держат кошек. Эти длинные цепочки пищи, как их называют, каждое звено в которых поедает другое, имеют своим прототипом детское стихотворение «Дом, который построил Джек». Помните: