Определение памяти. Виды памяти

Определение памяти

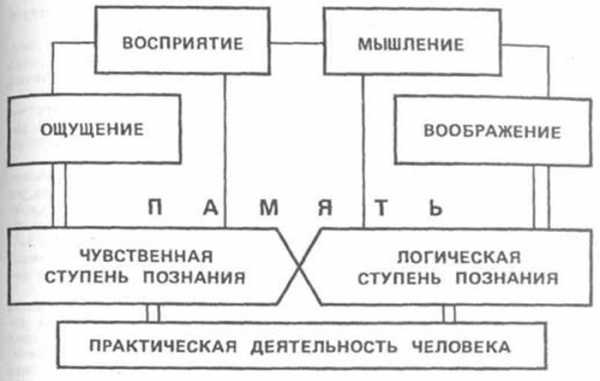

Память — это психическое свойство человека, способность к накоплению, (запоминанию) хранению, и воспроизведению опыта и информации. Другое определение, говорит: память — это способность вспоминать отдельные переживания из прошлого, осознавая не только само переживание, а его место в истории нашей жизни, его размещение во времени и пространстве. Память трудно свести к одному понятию. Но подчеркнем, что память — это совокупность процессов и функций, которые расширяют познавательные возможности человека. Память охватывает все впечатления об окружающем мире, которые возникают у человека. Память — это сложная структура нескольких функций или процессов, обеспечивающих фиксацию прошлого опыта человека. Память можно определить как психологический процесс, выполняющий функции запоминания, сохранения и воспроизведения материала. Три указанных функции являются основными для памяти.

Классификация основных видов памяти

Еще один важный факт: память хранит, восстанавливает очень разные элементы нашего опыта: интеллектуальный, эмоциональный, и моторно-двигательный. Память о чувствах и эмоциях может сохраняться даже дольше, чем интеллектуальная память о конкретных событиях.

Основные черты памяти

Наиболее важные черты, неотъемлемые характеристики памяти — это: длительность, быстрота, точность, готовность, объём (запоминания и воспроизведения). От этих характеристик зависит то, насколько продуктивна память человека. Данные черты памяти будут упоминаться ниже в этой работе, а пока — краткая характеристика черт продуктивности памяти:

1. Объём — способность одновременно сохранять значительный объём информации. Средний объём памяти — 7 элементов (единиц) информации.

2. Быстрота запоминания — отличается у разных людей. Скорость запоминания можно увеличить с помощью специальной тренировки памяти.

3. Точность - точность проявляется в припоминании фактов и событий, с которыми сталкивался человек, а также в припоминании содержания информации. Эта черта очень важна в обучении.

4. Длительность – способность в течение долгого времени сохранять пережитый опыт. Очень индивидуальное качество: некоторые люди могут вспомнить лица и имена школьных друзей спустя много лет (развита долговременная память), некоторые забывают их спустя всего несколько лет. Длительность памяти имеет выборочный характер.

5. Готовность к воспроизведению — способность быстро воспроизводить в сознании человека информацию. Именно благодаря этой способности мы можем эффективно использовать приобретенный раньше опыт.

Существуют разные классификации видов человеческой памяти:

1. По участию воли в процессе запоминания;

2. По психической активности, которая преобладает в деятельности.

3. По продолжительности сохранения информации;

4. По сути предмета и способа запоминания.

По характеру участия воли.

По характеру целевой деятельности память подразделяют на непроизвольную и произвольную.

Схематическое изображение памяти

1) Непроизвольная память означает запоминание и воспроизведение автоматически, без всяких усилий.

2) Произвольная память подразумевает случаи, когда присутствует конкретная задача, и для запоминания используются волевые усилия.

Доказано, что непроизвольно запоминается материал, который интересен для человека, который важен, имеет большое значение.

По характеру психической деятельности.

По характеру психической деятельности, с помощью которой человек запоминает информацию, память делят на двигательную, эмоциональную (аффективную), образную и словесно-логическую.

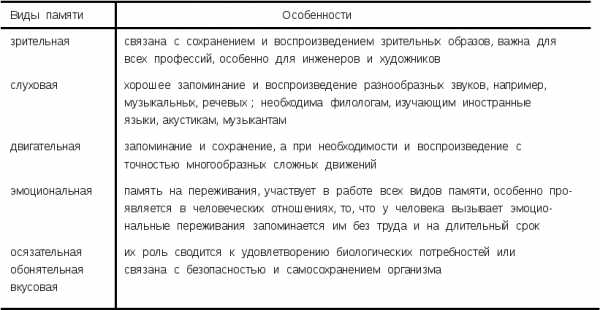

3) Образная память — связана с запоминанием и воспроизведением чувственных образов предметов и явлений, их свойств, отношений между ними. Данная память начинает проявляться к возрасту 2-х лет, и достигает своей высшей точки к юношескому возрасту. Образы могут быть разными: человек запоминает как образы различных предметов, так и общее представление о них, с каким-то абстрактным содержанием. В свою очередь, образную память делят по виду анализаторов, которые участвуют при запоминании впечатлений человеком. Образная память может быть зрительной, слуховой, обонятельной, осязательной и вкусовой.

По продолжительности сохранения информации:

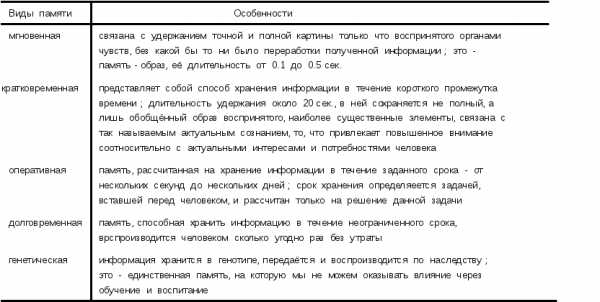

1) Мгновенная или иконическая память

Данная память удерживает материал, который был только что получен органами чувств, без какой-либо переработки информации. Длительность данной памяти — от 0,1 до 0,5с. Часто, в этом случае, человек запоминает информацию без сознательных усилий, даже против своей воли. Это память-образ.

Индивид воспринимает электромагнитные колебания, изменения давления воздуха, изменение положения объекта в пространстве, придавая им определённое значение. Стимул всегда несёт в себе определённую информацию, специфичную лишь для него. Воздействующие на рецептор в сенсорной системе физические параметры стимула преобразуются в определённые состояния центральной нервной системы (ЦНС). Установление соответствия между физическими параметрами стимула и состоянием ЦНС невозможно без работы памяти. Данная память проявляется у детей еще в дошкольном возрасте, но с годами ее значение для человека возрастает.

2) Кратковременная память

Сохранение информации в течение короткого промежутка времени: в среднем около 20 с. Этот вид запоминания может происходить после однократного или очень краткого восприятия. Эта память работает без сознательного усилия для запоминания, но с установкой на будущее воспроизведение. В памяти сохраняются самые существенные элементы воспринятого образа. Кратковременная память » включается», когда действует, так называемое, актуальное сознание человека (т.е. то, что осознается человеком и как-то соотносится с его актуальными интересами и потребностями).

— Информация вводится в кратковременную память с помощью обращения внимания на нее. Например: человек, сотни раз видевший свои наручные часы, может не ответить на вопрос: «Какой цифрой — римской или арабской — изображена на часах цифра шесть?». Он никогда целенаправленно не воспринимал этот факт и, таким образом, информация не отложилась в кратковременной памяти.

— Объем кратковременной памяти очень индивидуален, и существуют разработанные формулы и методы для ее измерения. В связи с этим необходимо сказать о такой ее особенности, как свойство замещения. Когда индивидуальный объем памяти переполняется, новая информация частично замещает уже хранящуюся там, а прежняя информация часто безвозвратно исчезает. Хорошим примером могут быть трудности при запоминании обилия фамилий и имён людей, с которыми мы только что познакомились. Человек способен удержать в кратковременной памяти не больше имен, чем позволяет его индивидуальный объем памяти.

— Сделав сознательное усилие, можно удержать информацию в памяти дольше, что обеспечит её перевод в оперативную память. Это лежит в основе запоминания путем повторения.

На самом деле, кратковременная память играет важнейшую роль. Благодаря кратковременной памяти перерабатывается громадный объём информации. Сразу же отсеивается не нужная и остается то, что потенциально полезно. В результате, не происходит перегрузки долговременной памяти излишними сведениями. Кратковременная память организовывает мышление человека, так как мышление «черпает» информацию и факты именно из кратковременной и оперативной памяти.

3) Оперативнаяпамять – это память, рассчитанная на сохранение информации в течение определённого, заранее заданного срока. Срок хранения информации колеблется от нескольких секунд до нескольких дней.

После решения поставленной задачи информация может исчезнуть из оперативной памяти. Хорошим примером может быть информация, которую пытается вложить в себя студент на время экзамена: четко заданы временные рамки и задача. После сдачи экзамена снова наблюдается полная » амнезия» по данному вопросу. Этот вид памяти является, как бы переходным от кратковременной к долговременной, так как включает в себя элементы и той, и другой памяти.

4) Долговременнаяпамять — память, способная хранить информацию в течение неограниченного срока.

Эта память начинает функционировать не сразу после того, как был заучен материал, а спустя некоторое время. Человек должен переключиться с одного процесса на другой: с запоминания на воспроизведение. Эти два процесса несовместимы и их механизмы полностью разные.

Интересно, что чем чаще воспроизводится информация, тем прочнее она закрепляется в памяти. Иными словами, человек может в любой нужный момент припомнить информацию с помощью усилия воли. Интересно заметить, что умственные способности не всегда являются показателем качества памяти. Например, у слабоумных людей, иногда встречается феноменальная долговременная память.

Почему же для восприятия информации необходима способность к её сохранению? Это объясняется двумя основными причинами. Во-первых, человек имеет дело в каждый момент времени лишь с относительно небольшими фрагментами внешнего окружения. Чтобы интегрировать эти разделённые во времени воздействия в целостную картину окружающего мира, эффекты предшествовавших событий при восприятии последующих должны быть, так сказать, «под рукой». Вторая причина связана с целенаправленностью нашего поведения. Приобретаемый опыт должен запоминаться в таком виде, чтобы его можно было успешно использовать для последующей регуляции направленных на достижение сходных целей форм поведения. Хранящаяся в памяти человека информация оценивается им с точки зрения значения её для управления поведением и в соответствии с этой оценкой удерживается в различной степени готовности.

Человеческая память ни в малейшей степени не пассивный хранитель информации – это активная деятельность.

biofile.ru

Бесплатные ответы на тесты МФПУ «Синергия» по предмету «Психология»

1.Ситуативные реакции человека на воздействия внутренних и внешних раздражителей, имеющие выраженную субъективную окраску,- это…

Отметьте правильный вариант ответа:

1)воля

2)аффект

3)чувства

4)эмоции

2. Вид памяти, сохраняющей информацию на время решения конкретной задачи (набора телефонного номера и пр.),- это…память

Отметьте правильный вариант ответа:

1)оперативная

2)кратковременная

3)долговременная

4)коническая

3. …относится к психическим свойствам личности

Отметьте правильные варианты ответа:

1)Темперамент

2)Направленность

3)Воля

4)Характер

5)Мышление

4. Тип темперамента, обнаруживающийся в бурных эмоциях, резких сменах настроения, неуравновешенности и общей подвижности,-…

Отметьте правильный вариант ответа:

1)флегматик

2)сангвиник

3)холерик

4)меланхолик

5. Тип темперамента, отличающийся подвижностью, склонностью к частой смене впечатлений, отзывчивостью и общительностью,-…

Отметьте правильный вариант ответа:

1)флегматик

2)холерик

3)меланхолик

4)сангвиник

6. Воля является…

Отметьте правильный вариант ответа:

1)психическим состоянием

2)неосознаваемым процессом

3)психическим свойством личности

4)психическим процессом

7. Психические явления, обеспечивающие переработку поступающей из окружающего мира информации, -это…

Отметьте правильный вариант ответа:

1)познавательные процессы

2)психические свойства личности

3)волевые процессы

4)эмоциональные процессы

8. Ощущения -это чувственное отражение…

Отметьте правильный вариант ответа:

1)объективной реальности в виде отдельных свойств предметов и явлений

2)объективной реальности в виде целостных образов

3)субъективной реальности в виде отдельных свойств предметов и явлений

4)объективной реальности в виде целостных образов

9. К функциям воображения относится…

Отметьте правильный вариант ответа:

1)образное представление действительности, регулирование эмоциональных состояний, произвольная регуляция познавательных процессов и состояний человека и формирование внутреннего плана действий

2)регулирование эмоциональных состояний

3)произвольная регуляция познавательных процессов и состояний человека

4)формирование внутреннего плана действий

5)образное представление действительности

10. Сторона общения, связанная с процессами взаимодействия партнеров, называется…

Отметьте правильный вариант ответа:

1)перцептивной

2)коммуникативной

3)интерактивной

11. Период переосмысления основных жизненных ценностей, их присвоения и ранжирования в собственной системе, или второй этап рождения личности, протекает в возрасте…

Отметьте правильный вариант ответа:

1)от 12 до 18 лет, но может продолжаться в течении жизни

2)от 7 до 18 лет

3)от 7 до 15 лет

4)от 18 до 50 лет

12. Акцентирование, типизация, агглютинация, аналогия-это приемы…

Отметьте правильный вариант ответа:

1)воображения

2)памяти

3)мышления

4)внимания

13. К психическим процессам относится…

Отметьте правильные варианты ответа:

1)направленность

2)ощущения

3)восприятие

4)темперамент

14. Способность анализатора, помогающая подстраивать уровень своей чувствительности к интенсивности раздражителя, -это…Отметьте правильный вариант ответа:

1)синестезия

2)тренируемость

3)инерция

4)адаптация

15. Группа, в которой выстраиваются эмоциональные отношения, но совместная деятельность направлена на удовлетворение личных интересов, называется…

Отметьте правильный вариант ответа:

1)корпорацией

2)командой

3)ассоциацией

4)диффузной

16. Пределом функционирования группы как целого является группа численностью… +/-2 человека

Отметьте правильный вариант ответа:

1)14

2)7

3)21

4)38

17. Наилучшим образом запоминается фрагмент текста, расположенный…

Отметьте правильные варианты ответа:

1)в середине

2)вначале

3)рядом с иллюстрацией

4)в конце

18. Человек как представитель биологического вида называется…

Отметьте правильный вариант ответа:

1)индивидом

2)личностью

3)индивидуальностью

4)субъектом деятельности

19. Способ выполнения действий, закрепившийся в процессе регулярного воспроизведения и в результате превратившийся в автоматизм, -это…

Отметьте правильный вариант ответа:

1)операция

2)инстинкт

3)навык

4)умение

20. Речь развивается…

Отметьте правильный вариант ответа:

1)вслед за развитием мышления

2)независимо от мышления

3)вместе с мышлением, стимулирую его развитие

21. Среди свойств личности… зависит от воспитания и условий социальной среды

Отметьте правильный вариант ответа:

1)темперамент

2)направленность

3)характер

4)способности

22. Мыслительная операция, направленная на выделение элементов, составляющих целей предмет или явление, -это…

Отметьте правильный вариант ответа:

1)обобщение

2)синтез

3)анализ

4)сравнение

23. Сплоченность группы -это…

Отметьте правильный вариант ответа:

1)нейтральное явление, само по себе не влияющее на продуктивность группы

2)неоднозначное явление, т.к. она положительно влияет на психологический климат и мотивацию членов группы, но нередко препятствует самовыражению неординарных личностей

3)отрицательное явление, т.к. всегда препятствует самовыражению личности

4)во всех отношениях положительное явление

24. Свойство восприятия, объединяющее поступившие сигналы в единый образ, если они сопутствуют друг другу во времени и пространстве, называется…

Отметьте правильный вариант ответа:

1)целостностью

2)константностью

3)категориальностью

4)осмысленностью

25. Уровень общения, признаком которого является монологическая речь одного из партнеров без учета реакции адресата, называется…

обобщениемОтметьте правильный вариант ответа:

1)манипулятивным

2)деловым

3)императивным

4)игровым

26. Стремительно, бурно протекающие эмоциональные процессы –это…

Отметьте правильный вариант ответа:

1)фрустрация

2)чувства

3)стресс

4)аффект

xn—-etbfclc6azafijc8n.xn--p1ai

Тема 8. Память. Основные виды и процессы памяти.

Память человека можно определить как психофизиологический и культурный процессы, выполняющие в жизни функции запоминания, сохранения и воспроизведения информации.

Память лежит в основе способностей человека, является условием научения, приобретения знаний, формирования умений и навыков. Без памяти невозможно нормальное функционирование ни личности, ни общества. Не помня о том, что с ним было, человек просто не смог бы совершенствоваться дальше, т.к. то, что он приобретает, не с чем было бы сравнивать и оно бы безвозвратно утрачивалось. Процессы запоминания, сохранения и воспроизведения информации являются для памяти основными. Они различны не только по своей структуре, исходным данным и результатам, но и по тому, что у разных людей развиты неодинаково.

Виды памяти Деление памяти по времени хранения материала

Деление памяти по преобладающему в процессах запоминания, сохранения и воспроизведения материала анализатору

По характеру участия воли в процессах запоминания и воспроизведения материала память делят на непроизвольную (обязательно ставится задача, процесс запоминания требует волевых усилий) и произвольную (запоминание без усилий со стороны человека, автоматически).

Индивидуальные различия в процессах памяти выражаются в скорости, точности, прочности запоминания и готовности к воспроизведению.

Прочность выражается в сохранении заученного материала и в скорости его забывания.

Готовность памяти выражается в том, насколько человек может легко и быстро припомнить в нужный момент то, что ему необходимо.

Эти различия связаны:

а) с особенностями личности человека,

б) с его эмоциональным настроем,

в) интересами и потребностями,

г) общим состоянием личности и физическим состоянием в целом.

Запоминание также зависит от отношения личности к запоминаемому материалу. Мы обычно запоминаем то, что для нас интересно и эмоционально значимо.

Индивидуальные различия в памяти проявляются также в том, что у одних людей более продуктивно закрепляется образный материал ( предметы, изображения, звуки, цвета и т.п.), у других — словесный материал ( понятия мысли, числа), у третьих — не замечается явного преимущества в запоминании определённого материала. В связи с этим в психологии различают наглядно — образный, словесно — абстрактный и промежуточный типы памяти. Жизненные факты доказывают, что преобладание в запоминании образов и мыслей определяется в первую очередь условиями жизни и деятельности людей. Так, наглядно — образный тип памяти чаще встречается у художников, словесно — абстрактный — у учёных — теоретиков. Но обычно у людей не наблюдается преобладания того или иного типа памяти.

Наглядно — образный тип памяти дифференцируется в зависимости от того, какой анализатор оказывается наиболее продуктивным при запоминании различных впечатлений. В соответствии с этим различают:

а) двигательный

б) зрительный,

в) слуховой типы памяти.

Чаще встречается смешанные типы: зрительно — двигательный, зрительно — слуховой, слухо — двигательный. Соответствующими особенностями своей памяти человек пользуется как приёмом повышения её продуктивности. Во время учебного процесса необходимо учитывать индивидуальные различия памяти обучаемого, но и в то же время нужно развивать всестороннюю память (и зрительную, и слуховую, и двигательную), т.к. этого требует разнообразие самого учебного материала.

Исследованиями памяти в настоящее время заняты представители разных наук: психологии, биологии, медицины, генетики, кибернетики и ряда других. Все эти науки расширяют наши знания о памяти человека, позволяют глубже заглянуть в одно из самых важных и загадочных явлений человеческой психологии.

Одной из первых психологических теорий памяти, не потерявшей своего научного значения до настоящего времени, была ассоциативная теория. В основе этой теории лежит понятие ассоциации — связи между отдельными психическими феноменами. Память в русле этой теории понимается как сложная система кратковременных и долговременных, более или менее устойчивых ассоциаций по сложности, подобию, контрасту, временной и пространственной близости.

Было установлено:

а) как изменяется количество запоминающихся элементов при разном числе повторений предъявляемого ряда и в зависимости от распределения элементов во времени;

б) как сохраняются в памяти элементы запоминаемого ряда в зависимости от времени, прошедшего между заучиванием и воспроизведением.

На смену ассоциативной теории памяти пришла гештальттеория. Для неё исходным понятием и главным принципом выступила не ассоциация первичных элементов, а их изначальная, целостная организация — гештальт (образ). Именно законы формирования гештальта, по убеждению сторонников этой теории, определяют память. Главная мысль состояла в том, что и при запоминании, и при воспроизведении материал выступает в виде целостной структуры, а не случайного набора элементов, сложившихся на ассоциативной основе.

В этой теории есть определённые сложности в объяснении формирования и развития памяти человека в фило и онтогенезе. Получается, что и мотивационные состояния, и сами гештальты мыслились как наперёд заданные, неразвивающиеся образования. Вопрос о зависимости развития памяти от практической деятельности человека здесь не ставился и не решался.

B XX веке ( начало) возникает смысловая теория памяти. Утверждается, что работа соответствующих процессов находится в зависимости от наличия или отсутствия смысловых связей, объединяющих запоминаемый материал в более или менее обширные смысловые структуры ( А.Бине, К.Бюлер). Утверждается, что смысловое запоминание подчиняется иным законам, чем механическое: подлежащий заучиванию материал включается в контекст определённых смысловых связей.

С развитием кибернетики в психологии стали разрабатывать новую теорию памяти — информационно — кибернетическую. Это первые шаги на пути к более глубокому пониманию человеческой памяти.

Преимущественное развитие в изучении памяти получило направление, связанное с теорией деятельности. Здесь память выступает как особый вид психологических и практических действий, подчинённых решению мнемонической задачи — запоминания, сохранения и воспроизведения разнообразной информации.

С раннего детства процесс развития памяти ребёнка идёт по нескольким направлениям:

1) Механическая память постепенно дополняется и замещается логической.

2) Непосредственное запоминание со временем превращается в опосредованное, связанное с активным и осознанным использованием для запоминания и воспроизведения различных мнемотехнических приёмов и средств.

3) Непосредственное запоминание, доминирующее в детстве, у взрослого человека превращается в произвольное.

Существуют несколько теорий развития памяти:

1) П.П.Блонский высказал мысль о том, что различные виды памяти, представленные у взрослого человека, являются также разными ступенями её исторического развития и их можно считать филогенетическими ступенями совершенствования памяти. Это относится к следующей последовательности видов памяти:

а) двигательная,

б) аффективная,

в) образная,

г) логическая.

Эти виды памяти ( по Блонскому П.П.) появились в процессе развития человека последовательно, один за другим.

2) Под иным углом зрения рассматривал историческое развитие памяти человека Л.С.Выготский. Он считал, что совершенствование памяти в филогенезе шло главным образом по линии улучшения средств запоминания и изменения связей мнемонической функции с другими психическими процессами и состояниями человека. Обогащая свою материальную и духовную культуру, человек вырабатывал всё более совершенные средства запоминания, в т.ч. и письмо. Благодаря различным формам речи — устной, письменной, внешней, внутренней — человек оказался способным подчинить память своей воле, разумно контролировать ход запоминания, управлять процессом сохранения и воспроизведения информации. Память всё более сближалась с мышлением.

3) Специальные исследования непосредственного и опосредованного запоминания в детском возрасте провёл А.Н.Леонтьев. Он показал, как один мнемонический процесс — непосредственное запоминание — с возрастом постепенно замещается другим, опосредованным. Это происходит за счёт усвоения ребёнком более совершенных стимулов —

— средств запоминания и воспроизведения материала.

Роль мнемотехнических средств в совершенствовании памяти, по мнению А.Н.Леонтьева, состоит в том, что, обращаясь к употреблению вспомогательных средств, мы тем самым изменяем принципиальную структуру нашего акта запоминания; прежде прямое, непосредственное наше запоминание становится опосредованным. Стимулы — средства для запоминания подчиняются закономерности: сначала они выступают как внешние ( например, завязывание узелков на память, использование для запоминания различных предметов, зарубок, пальцев рук и т.п.), а затем становятся внутренними ( чувство, ассоциация, представление, образ, мысль). В формировании внутренних средств запоминания центральная роль принадлежит речи, поэтому процесс совершенствования памяти человека идёт с развитием его речи рука об руку.

И в заключение, несколько практических рекомендаций по улучшению памяти:

1) То, что мы можем выразить словами, обычно запоминается легче и лучше, чем то, что может быть воспринято только зрительно или на слух.

2) Если предметом запоминания является текст, то необходимо заранее сформулировать к нему вопросы, ответы на которые будут найдены в процессе чтения текста. Это способствует лучшему запоминанию.

3) Чем богаче и разнообразнее стимулы — средства, которыми мы располагаем для запоминания, чем более просты и доступны они для нас в нужный момент времени, тем лучше произвольное припоминание

4) Чем больше умственных усилий мы прилагаем у тому, чтобы организовать информацию, придать ей целостную, осмысленную структуру, тем легче она потом припоминается.

5) Поскольку от внимания к материалу непосредственно зависит его запоминание, то любые приёмы, позволяющие управлять вниманием, могут оказаться полезными и для запоминания.

6) Эмоциональное состояние, сопровождающее процесс запоминания, является частью запечатлённой в памяти ситуации.

7) Привычка к осмысленному восприятию материала также связана с улучшением памяти.

8) Способность что — либо зрительно представить положительно влияет на запоминание, развивается образная память.

studfiles.net

Виды памяти

Существует несколько классификаций видов памяти. По длительности сохранения информации выделяют следующие уровни памяти: мгновенная (сенсорная), кратковременная, оперативная, буферная, долговременная.

Мгновеннаяпамять осуществляет сохранение информации на уровне рецепторов, такая инерционность органов чувств обеспечивает непрерывность восприятия (при моргании, движениях глаз). Следы в сенсорной памяти сохраняются очень короткое время – от 0,1 до 1,0 сек и характеризуются полнотой сохраняемой информации. В связи с раздельным хранением следов в мгновенной памяти разной модальности, некоторые формы получили особое название: иконическая память (зрительная), эконическая память (слуховая). У некоторых людей полное сохранение зрительной картины в иконической памяти длится до 10 минут. Это во многом объясняет явление эйдетизма. Мгновенная память не поддается произвольному управлению.

Кратковременнаяпамять сохраняет ту информацию, к которой было привлечено внимание на уровне сенсорной памяти или поступившей из долговременной памяти. Кратковременная память связана с так называемым актуальным сознанием, т.е. в неё попадает только та информация, которая отвечает актуальным интересам и потребностям человека.

Время хранения информации в кратковременной памяти составляет примерно 20 секунд. Объем сохраняемой информации ограничен 5-9 структурными единицами информации – в среднем 7 единиц (правило Миллера). Особенностью этого уровня памяти является то, что вновь поступившая информация при переполнении индивидуально ограниченного объема кратковременной памяти частично вытесняет хранящуюся там информацию, что приводит к безвозвратной потере последней. Такое свойство кратковременной памяти называется замещением.

Оперативная память рассчитана на хранение информации в течение определенного, заранее заданного срока, в диапазоне от нескольких секунд до нескольких дней. Срок хранения определяется задачей, вставшей перед человеком, и рассчитан только на решение данной задачи. Оперативная память непосредственно включена в процесс деятельности для удержания её промежуточных результатов. Она предполагает восприятие объектов в момент совершения действий, краткосрочного удержания в памяти образа и всей ситуации, а также их изменений. При этом данные памяти, идущие от восприятия, в соответствии с решаемой задачей дополняются данными, хранящимися в долговременной памяти. После использования информация может исчезать из оперативной памяти.

Буфернаяпамять (промежуточная) обеспечивает сохранение информации в течение нескольких часов, является промежуточным звеном на пути перевода информации из кратковременной памяти в долговременную. Считается, что за время сна происходит переработка накопленной за день информации и очистка буферной памяти для приема новой информации. Известно, что сон менее 3 часов в сутки или лишение сна приводит к отчетливым нарушениям внимания и кратковременной памяти.

Долговременнаяпамять обеспечивает длительное сохранение информации (месяцы, годы), т.е. практически не ограничивается объемом и временем хранения информации. Она бывает двух типов: долговременная память с сознательным произвольным доступом (где информация непрерывно преобразуется) и «закрытая» долговременная память (в обычных условиях к ней нет произвольного доступа, информация хранится в неизменном виде). В долговременную память с произвольным доступом информация поступает из буферной памяти через преобразование её в кратковременной памяти. Для переноса следов в долговременную память требуется от 15 минут до часа – период консолидации. В этом процессе важна роль мышления: информация при преобразовании обобщается, группируется, классифицируется.

Долговременная память «закрытого» типа сохраняет все события жизни человека. Актуализировать во всех деталях зрительные, слуховые образы, запахи, переживания различных картин жизни человека можно во время гипноза или при операции на открытом мозге. Информация, попавшая в хранилище долговременной памяти, может воспроизводиться человеком сколько угодно раз без утраты. Это только упрочивает её следы в долговременной памяти. К факторам, определяющим сохранение информации в долговременной памяти, относятся: привычность материала, контекст, мотивация, углубление в изучаемый материал.

В различных видах деятельности могут преобладать различные виды психической активности: моторная, эмоциональная, сенсорная, интеллектуальная. Обслуживающие их специфические виды памяти получили в психологии соответствующие названия: двигательной, эмоциональной, образной и словесно-логической памяти.

Двигательная память – возобновляющееся воспроизведение схем и алгоритмов движения. Двигательная память служит основой для формирования различных практических и трудовых навыков, навыков ходьбы, письма. Физическая ловкость человека является признаком хорошей двигательной памяти. Двигательная память имеет особенно важное значение в профессиональной деятельности танцовщицы, спортсмена, пианиста и т.д.

Эмоциональная память – память на чувства. Способность сочувствовать другому человеку, сопереживать герою книги основана на эмоциональной памяти. «Раз вы способны бледнеть, краснеть при одном воспоминании об испытанном, раз вы боитесь думать о давно пережитом несчастье, — писал К.С. Станиславский, — у вас есть память на чувствования или эмоциональная память.

Образная память – память на представления, на картины природы, на звуки, запахи, вкусы. Она бывает зрительной, слуховой, каких-либо явных закономерностей автором не устанавливается, осязательной, обонятельной, вкусовой. Особенно развита образная память у людей «художественных» профессий.

Содержанием словесно-логической памяти являются наши мысли. Мысли не существуют без языка, поэтому память на них и называется не просто логической, а словесно-логической. В словесно-логической памяти главная роль принадлежит второй сигнальной системе. Это специфический человеческий вид памяти в отличие от двигательной, эмоциональной и образной, которые, в своих простейших формах, свойственны и животным. Опираясь на развитие других видов памяти, словесно-логическая память становится ведущей по отношению к ним и от ее развития зависит состояние всех других видов памяти.

Такова классификация видов памяти по содержанию той информации, которая в ней запоминается, хранится и воспроизводится.

В соответствии с целями деятельности и характером участия воли в процессах запоминания память делят на непроизвольнуюипроизвольную. В первом случае имеется в виду такое запоминание, которое происходит как бы автоматически без каких-либо усилий со стороны человека и в отсутствии постановки специальной мнемической задачи. Во втором случае такая задача обязательно присутствует, а сам процесс усвоения требует волевых усилий.

В соответствии с применяемыми приемами запоминания различают память механическую и смысловую.

Механическаяпамять – это память, основанная на повторении материала без его осмысления. Основной прием механического запоминания – многократное повторение. Целью является абсолютно точное и неизменное воспроизведение заучиваемой информации. Этот вид памяти обусловлен возникновением нервных связей преимущественно первой сигнальной системы, которые закрепляются в результате повторения информации. Хорошая механическая память присуща актерам, дикторам.

Смысловаяпамять – вид памяти, основанный на установлении в запоминаемом материале смысловых связей. Эта память предполагает предварительную работу мышления: материал подвергается анализу, расчленяется на составляющие части, среди которых выделяются наиболее важные; выясняется, в какой связи эти части находятся друг с другом, и таким образом познается суть изучаемого материала.

Смысловая память имеет своей физиологической основой нервные связи преимущественно второй сигнальной системы. Она является более продуктивной, чем механическая, так как опирается на более многочисленные и многообразные связи. Заученное с помощью смысловой памяти сохраняется долгое время, тогда как механически заученное имеет тенденцию быстро забываться.

studfiles.net

Психология. Ответы к тесту МФПУ Синергия — Тест

Психология. Ответы к тесту МФПУ Синергия

Тип: Тест Предмет: Психология Год сдачи: 2017 30 вопросов. Правильные ответы выделены маркером. Тест сдан в 2017 году на оценку «отлично» (93 балла), скриншот с результатом прилагается.

Тип темперамента, отличающийся подвижностью, склонностью к частой смене впечатлений, отзывчивостью и общительностью, — …

холерик

сангвиник

флегматик

меланхолик

Человек как представитель биологического вида называется

индивидуальностью

индивидом

личностью

субъектом деятельности

Человек как субъект межличностных и социальных отношений и сознательной деятельности называется

личностью

индивидом

индивидуальностью

субъектом деятельности

Чувства, связанные с переживанием прекрасного, возвышенного и способствующие личностному развитию, называются …

эстетическими

моральными

практическими

Ранее всего у ребенка проявляется … мышление

наглядно-образное

наглядно-действенное

пространственное

словесно-логическое

Сплоченность группы — это …

неоднозначное явление, т.к. она положительно влияет на психологический климат и мотивацию членов группы, но нередко препятствует самовыражению неординарных личностей

во всех отношениях положительное явление

нейтральное явление, само по себе не влияющее на продуктивность группы, отрицательное явление, т.к. всегда препятствует самовыражению личности

Акцентирование, типизация, агглютинация, аналогия — это приемы

внимания

воображения

памяти

мышления

Направленная сосредоточенность психической деятельности на определенных значимых сигналах — это…

ощущения

внимание

воображение

представление

Сторона общения, связанная с процессами взаимодействия партнеров, называется

перцептивной

коммуникативной

интерактивной

Тип темперамента, характеризующийся легкой ранимостью, способностью глубоко переживать даже незначительные события, -…

сангвиник

холерик

меланхолик

флегматик

К психическим процессам относится …

восприятие

направленность

темперамент

ощущения

Наглядный образ предмета или явления, возникающий на основе прошлого опыта путем его воспроизведе в памяти, — это …

припоминание

представление

узнавание

реминисценция

Свойство внимания, выражающееся в возможности более или менее легкого перехода от одного вида деятельности к другому, называется …

переключаемостью

рассеянностью

объемом

Мыслительная операция, направленная на выделение элементов, составляющих целый предмет или явление, это …

обобщение

анализ

синтез

сравнение

Вид памяти, сохраняющей информацию на время решения конкретной задачи (набора телефонного номера и пр.), — это… память

долговременная

оперативная

кратковременная

Примером направленности внимания является …

художественный образ

оптимизм

экстраверсия

интроверсия

Тип темперамента, проявляющийся в медлительности, устойчивости, слабом внешнем выражении эмоциональных состояний, -…

меланхолик

флегматик

сангвиник

холерик

Сторона общения, под которой подразумевают процессы восприятия человека человеком, называется

перцептивной

коммуникативной

интерактивной

Устойчивое эмоциональное отношение человека к явлениям действительности, возникающее при удовлетворении или неудовлетворении потребностей, называется …

направленностью

волей

эмоциями

чувствами

Психические явления, придающие своеобразие протеканию психических процессов, — это…

психические свойства личности

психические состояния

психические процессы

волевые процессы

К функциям воображения относится ..

регулирование эмоциональных состоянии

произвольная регуляция познавательных процессов и состояний человека образное представление действительности

формирование внутреннего плана действий

образное представление действительности, регулирование эмоциональных состояний, произвольная регуляция познавательных процессов и состояний человека и формирование внутреннего плана действий

Стремительные, бурно протекающие эмоциональные процессы — это

Чувства

аффект

фрустрация

стресс

Ощущения — это чувственное отражение

объективной реальности в виде отдельных свойств предметов и явлений

субъективной реальности в виде отдельных свойств предметов и явлений

объективной реальности в виде целостных образов

объективной реальности в виде целостных образов

Стандартизированный метод определения количественных показателей, направленный на выявление одного или нескольких взаимосвязанных параметров личности, — это …

анкетирование

контент-анализ

интервьюирование

тестирование

Группа, в которой выстраиваются эмоциональные отношения, но совместная деятельность направлена на удовлетворение личных интересов, называется …

командой

диффузной

ассоциацией

корпорацией

Восприятие-это…

субъективное отражение реальности в виде отдельных свойств предметов и явлений объективное отражение реальности в виде целостных образов объективное отражение реальности в виде отдельных свойств предметов и явлений субъективное отражение реальности в виде целостных образов

Неосознаваемое состояние готовности личности конкретным образом восприним действовать по отношению к окружающим его людям или объектам — это…

интерес

мировоззрение

установка

убеждение

Психические явления, устойчиво отображающиеся в принятии решений и поведении, называются

психическими процессами

психическими свойствами личности

неосознаваемыми психическими процессами

психическими состояниями

Активным видом воображения являются

непреднамеренное воображение

мечты

сны

грезы

Индивидуально-психологические особенности человека, проявляющиеся в деятельности и являющиеся условием успешности ее выполнения, называются …

способностями

направленностью темпераментом

характером

Свойство внимания, выражающееся в возможности выполнения одновременно двух работ, называется

переключаемостью

объемом

распределением

рассеянностью

отвлечением

устойчивостью

zachet.online

Виды памяти и их особенности (Немов Р. С.)

Краткое содержание: Основания для классификации видов памяти. Деление памяти по времени хранения информации на мгновенную, кратковременную, оперативную, долговременную, генетическую. Классификация видов памяти по органам чувств и использованию мнемических средств: образная, словесно-логическая, двигательная, эмоциональная, произвольная и непроизвольная, механическая и логическая, непосредственная и опосредствованная. Особенности кратковременной памяти, ее объем, механизмы, связь с сознанием. Явление замещения — замены информации в переполненной по объему кратковременной памяти. Трудности механического запоминания имен, фамилий и явление замещения. Акустическое перекодирование информации в кратковременной памяти. Связь кратковременной памяти с долговременной, их относительная независимость. Подсознательный характер долговременной памяти человека. Связь долговременной памяти с речью и мышлением, в частности с внутренней речью. Смысловая организация материала в долговременной памяти.

Существует несколько оснований для классификации видов человеческой памяти. Одно из них — деление памяти по времени сохранения материала, другое — по преобладающему в процессах запоминания, сохранения и воспроизведения материала анализатору. В первом случае выделяют мгновенную, кратковременную, оперативную, долговременную и генетическую память. Во втором случае говорят о двигательной, зрительной, слуховой, обонятельной, осязательной, эмоциональной и других видах памяти. Рассмотрим и дадим краткое определение основным из названных видов памяти.

Мгновенная, или иконическая, память связана с удержанием точной и полной картины только что воспринятого органами чувств, без какой бы то ни было переработки полученной информации. Эта память — непосредственное отражение информации органами чувств. Ее длительность от 0,1 до 0,5 с. Мгновенная память представляет собой полное остаточное впечатление, которое возникает от непосредственного восприятия стимулов. Это — память-образ.

Кратковременная память представляет собой способ хранения информации в течение короткого промежутка времени. Длительность удержания мнемических следов здесь не превышает нескольких десятков секунд, в среднем около 20 (без повторения). В кратковременной памяти сохраняется не полный, а лишь обобщенный образ воспринятого, его наиболее существенные элементы. Эта память работает без предварительной сознательной установки на запоминание, но зато с установкой на последующее воспроизведение материала. Кратковременную память характеризует такой показатель, как объем. Он в среднем равен от 5 до 9 единиц информации и определяется по числу единиц информации, которое человек в состоянии точно воспроизвести спустя несколько десятков секунд после однократного предъявления ему этой информации.

Кратковременная память связана с так называемым актуальным сознанием человека. Из мгновенной памяти в нее попадает только та информация, которая сознается, соотносится с актуальными интересами и потребностями человека, привлекает к себе его повышенное внимание.

Оперативной называют память, рассчитанную на хранение информации в течение определенного, заранее заданного срока, в диапазоне от нескольких секунд до нескольких дней. Срок хранения сведений этой памяти определяется задачей, вставшей перед человеком, и рассчитан только на решение данной задачи. После этого информация может исчезать из оперативной памяти. Этот вид памяти по длительности хранения информации и своим свойствам занимает промежуточное положение между кратковременной и долговременной.

Долговременная — это память, способная хранить информацию в течение практически неограниченного срока. Информация, попавшая в хранилища долговременной памяти, может воспроизводиться человеком сколько угодно раз без утраты. Более того, многократное и систематическое воспроизведение данной информации только упрочивает ее следы в долговременной памяти. Последняя предполагает способность человека в любой нужный момент припомнить то, что когда-то было им запомнено. При пользовании долговременной памятью для припоминания нередко требуется мышление и усилия воли, поэтому ее функционирование на практике обычно связано с двумя этими процессами.

Генетическую память можно определить как такую, в которой информация хранится в генотипе, передается и воспроизводится по наследству. Основным биологическим механизмом запоминания информации в такой памяти являются, по-видимому, мутации и связанные с ними изменения генных структур. Генетическая память у человека — единственная, на которую мы не можем оказывать влияние через обучение и воспитание.

Зрительная память связана с сохранением и воспроизведением зрительных образов. Она чрезвычайно важна для людей любых профессий, особенно для инженеров и художников. Хорошей зрительной памятью нередко обладают люди с эйдетическим восприятием, способные в течение достаточно продолжительного времени «видеть» воспринятую картину в своем воображении после того, как она перестала воздействовать на органы чувств. В связи с этим данный вид памяти предполагает развитую у человека способность к воображению. На ней основан, в частности, процесс запоминания и воспроизведения материала: то, что человек зрительно может себе представить, он, как правило, легче запоминает и воспроизводит.

Слуховая память — это хорошее запоминание и точное воспроизведение разнообразных звуков, например музыкальных, речевых. Она необходима филологам, людям, изучающим иностранные языки, акустикам, музыкантам. Особую разновидность речевой памяти составляет словесно-логическая, которая тесным образом связана со словом, мыслью и логикой. Данный вид памяти характеризуется тем, что человек, обладающий ею, быстро и точно может запомнить смысл событий, логику рассуждений или какого-либо доказательства, смысл читаемого текста и т.п. Этот смысл он может передать собственными словами, причем достаточно точно. Этим типом памяти обладают ученые, опытные лекторы, преподаватели вузов и учителя школ.

Двигательная память представляет собой запоминание и сохранение, а при необходимости и воспроизведение с достаточной точностью многообразных сложных движений. Она участвует в формировании двигательных, в частности трудовых и спортивных, умений и навыков. Совершенствование ручных движений человека напрямую связано с этим видом памяти.

Эмоциональная память — это память на переживания. Она участвует в работе всех видов памяти, но особенно проявляется в человеческих отношениях. На эмоциональной памяти непосредственно основана прочность запоминания материала: то, что у человека вызывает эмоциональные переживания, запоминается им без особого труда и на более длительный срок.

Осязательная, обонятельная, вкусовая и другие виды памяти особой роли в жизни человека не играют, и их возможности по сравнению со зрительной, слуховой, двигательной и эмоциональной памятью ограничены. Их роль в основном сводится к удовлетворению биологических потребностей или потребностей, связанных с безопасностью и самосохранением организма.

По характеру участия воли в процессах запоминания и воспроизведения материала память делят на непроизвольную и произвольную. В первом случае имеют в виду такое запоминание и воспроизведение, которое происходит автоматически и без особых усилий со стороны человека, без постановки им перед собой специальной мнемической задачи (на запоминание, узнавание, сохранение или воспроизведение). Во втором случае такая задача обязательно присутствует, а сам процесс запоминания или воспроизведения требует волевых усилий.

Непроизвольное запоминание не обязательно является более слабым, чем произвольное, во многих случаях жизни оно превосходит его. Установлено, например, что лучше непроизвольно запоминается материал, который является объектом внимания и сознания, выступает в качестве цели, а не средства осуществления деятельности. Непроизвольно лучше запоминается также материал, с которым связана интересная и сложная умственная работа и который для человека имеет большое значение. Показано, что в том случае, когда с запоминаемым материалом проводится значительная работа по его осмыслению, преобразованию, классификации, установлению в нем определенных внутренних (структура) и внешних (ассоциации) связей, непроизвольно он может запоминаться лучше, чем произвольно. Это особенно характерно для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Рассмотрим теперь некоторые особенности и взаимосвязь двух основных видов памяти, которыми человек пользуется в повседневной жизни: кратковременной и долговременной.

Объем кратковременной памяти индивидуален. Он характеризует природную память человека и обнаруживает тенденцию к сохранению в течение всей жизни. Им в первую очередь определяется механическая память, ее возможности. С особенностями кратковременной памяти, обусловленными ограниченностью ее объема, связано такое свойство, как замещение. Оно проявляется в том, что при переполнении индивидуально ограниченного объема кратковременной памяти человека вновь поступающая информация частично вытесняет хранящуюся там, и последняя безвозвратно исчезает, забывается, не попадает в долговременное хранилище. Это, в частности, происходит тогда, когда человеку приходится иметь дело с такой информацией, которую он не в состоянии полностью запомнить и которая ему предъявляется непрерывно и последовательно.

Почему, например, мы так часто испытываем серьезные трудности при запоминании и сохранении в памяти имен, фамилий и отчеств новых для нас людей, с которыми нас только что познакомили? По-видимому, по той причине, что объем информации, имеющейся в этих словах, находится на пределе возможностей кратковременной памяти, и если к нему добавляется новая информация (а это как раз и происходит, когда представленный нам человек начинает говорить), то старая, связанная с его именем, вытесняется. Непроизвольно переключая внимание на то, что говорит человек, мы тем самым перестаем повторять его имя, фамилию и отчество и в результате скоро о них забываем.

Кратковременная память играет большую роль в жизни человека. Благодаря ей перерабатывается самый большой объем информации, сразу отсеивается ненужная и остается потенциально полезная. Вследствие этого не происходит информационной перегрузки долговременной памяти излишними сведениями, экономится время человека. Кратковременная память имеет большое значение для организации мышления; материалом последнего, как правило, становятся факты, находящиеся или в кратковременной, или в близкой к ней по своим характеристикам оперативной памяти.

Данный вид памяти активно работает и в процессе общения человека с человеком. Установлено, что в том случае, когда впервые встретившихся людей просят рассказать о своих впечатлениях друг о друге, описать те индивидуальные особенности, которые они во время первой встречи заметили друг у друга, в среднем ими называется обычно такое количество черт, которое соответствует объему кратковременной памяти, т.е. 7+2.

Без хорошей кратковременной памяти невозможно нормальное функционирование долговременной памяти. В последнюю может проникнуть и надолго отложиться лишь то, что когда-то было в кратковременной памяти. Иначе говоря, кратковременная память выступает в роли обязательного промежуточного хранилища и фильтра, который пропускает нужную, уже отобранную информацию в долговременную память.

Переход информации из кратковременной в долговременную память связан с рядом особенностей. В кратковременную память попадают последние 5 или 6 единиц информации, поступившие через органы чувств, они-то и проникают в первую очередь в долговременную память. Сделав сознательное усилие, повторяя материал, можно удерживать его в кратковременной памяти и на более длительный срок, чем несколько десятков секунд. Тем самым можно обеспечить перевод из кратковременной в долговременную память такого количества информации, которое превышает индивидуальный объем кратковременной памяти. Этот механизм лежит в основе запоминания путем повторения.

Обычно же без повторения в долговременной памяти оказывается лишь то, что находится в сфере внимания человека. Данную особенность кратковременной памяти иллюстрирует следующий опыт. В нем испытуемых просят запомнить всего лишь 3 буквы и спустя примерно 18 с воспроизвести их. Но в интервале между первичным восприятием этих букв и их припоминанием испытуемым не дают возможности повторять эти буквы про себя. Сразу же после предъявления трех разных букв им предлагается в быстром темпе начать вести обратный счет тройками, начиная с какого-нибудь большого числа, например с 55. В этом случае оказывается, что многие испытуемые вообще не в состоянии запомнить данные буквы и безошибочно их воспроизвести через 18 с. В среднем в памяти людей, прошедших через подобный опыт, сохраняется не более 20% первоначально воспринятой ими информации.

Многие жизненные психологические проблемы, казалось бы, связанные с памятью, на самом деле зависят не от памяти как таковой, а от возможности обеспечить длительное и устойчивое внимание человека к запоминаемому или припоминаемому материалу. Если удается обратить внимание человека на что-либо, сосредоточить его внимание на этом, то соответствующий материал лучше запоминается и, следовательно, дольше сохраняется в памяти. Этот факт можно проиллюстрировать с помощью следующего опыта. Если предложить человеку закрыть глаза и неожиданно ответить, например, на вопрос о том, какого цвета, формы и какими другими особенностями обладает предмет, который он не раз видел, мимо которого неоднократно проходил, но который не вызывал к себе повышенного внимания, то человек с трудом может ответить на поставленный вопрос, несмотря на то, что видел этот предмет множество раз. Многие люди ошибаются, когда их просят сказать, какой цифрой, римской или арабской, изображена на циферблате их механических ручных часов цифра 6. Нередко оказывается, что ее на часах нет вообще, а человек, десятки и даже сотни раз смотревший на свои часы, не обращал внимание на этот факт и, следовательно, не запомнил его. Процедура введения информации в кратковременную память и представляет собой акт обращения на нее внимания.

Одним из возможных механизмов кратковременного запоминания является временное кодирование, т.е. отражение запоминаемого материала в виде определенных, последовательно расположенных символов в слуховой или зрительной системе человека. Например, когда мы запоминаем нечто такое, что можно обозначить словом, то мы этим словом, как правило, пользуемся, мысленно произнося его про себя несколько раз, причем делаем это или осознанно, продуманно, или неосознанно, механически. Если требуется зрительно запомнить какую-либо картину, то, внимательно посмотрев на нее, мы обычно закрываем глаза или отвлекаем внимание от разглядывания для того, чтобы сосредоточить его на запоминании. При этом мы обязательно стараемся мысленно воспроизвести увиденное, представить его зрительно или выразить его смысл словами. Часто для того, чтобы нечто действительно запомнилось, мы стараемся по ассоциации с ним вызвать у себя определенную реакцию. Порождение такой реакции следует рассматривать как особый психофизиологический механизм, способствующий активизации и интегрированию процессов, служащих средством запоминания и воспроизведения.

Тот факт, что при введении информации в долговременную память она, как правило, перекодируется в акустическую форму, доказывается следующим экспериментом. Если испытуемым зрительно предъявить значительное количество слов, заведомо превышающих по своему числу объем кратковременной памяти, и затем проанализировать ошибки, которые они допускают при ее воспроизведении, то окажется, что нередко правильные буквы в словах замещаются теми ошибочными буквами, которые близки к ним по звучанию, а не по написанию. Это, очевидно, характерно только для людей, владеющих вербальной символикой, т.е. звуковой речью. Люди, глухие от рождения, не нуждаются в том, чтобы преобразовать видимые слова в слышимые.

В случаях болезненных нарушений долговременная и кратковременная память могут существовать и функционировать как относительно независимые. К примеру, при таком болезненном нарушении памяти, которое именуется ретроградной амнезией, страдает в основном память на недавно произошедшие события, но обычно сохраняются воспоминания о тех событиях, которые имели место в далеком прошлом. При другом виде заболевания, также связанном с нарушениями памяти, — антероградной амнезии — сохранной остается и кратковременная, и долговременная память. Однако при этом страдает способность ввода новой информации в долговременную память.

Вместе с тем оба вида памяти взаимосвязаны и работают как единая система. Одна из концепций, описывающая их совместную, взаимосвязанную деятельность, разработана американскими учеными р. аткинсоном и Р. Шифрином. Она схематически представлена на рис. 42. В соответствии с теорией названных авторов долговременная память представляется практически не ограниченной по объему, но обладает ограниченными возможностями произвольного припоминания хранящейся в ней информации. Кроме того, для того чтобы информация из кратковременного хранилища попала в долговременное, необходимо, чтобы с ней была проведена определенная работа еще в то время, когда она находится в кратковременной памяти. Это работа по ее перекодированию, т.е. переводу на язык, понятный и доступный мозгу человека. Данный процесс в чем-то аналогичен тому, который происходит при вводе информации в электронно-вычислительную машину. Известно, что все современные ЭВМ способны хранить информацию в двоичных кодах, и для того чтобы память машины сработала, любые вводимые в нее сведения должны быть представлены в таком виде.

Во многих жизненных ситуациях процессы кратковременной и долговременной памяти работают во взаимосвязи и параллельно. Например, когда человек ставит перед собой задачу запомнить что-либо такое, что заведомо превосходит возможности его кратковременной памяти, он часто сознательно или бессознательно обращается к использованию приема смысловой обработки и группировки материала, который облегчает запоминание. Такая группировка в свою очередь предполагает использование долговременной памяти, обращение к прошлому опыту, извлечение из него необходимых для обобщения знаний и понятий, способов группировки запоминаемого материала, сведения его к количеству смысловых единиц, не превышающих объема кратковременной памяти.

Рис. 42. Схема памяти по Р. Аткинсону и Р. Шифрину. Взаимосвязанная работа кратковременной и долговременной памяти, включающая вытеснение, повторение и кодирование как частные процессы, составляющие работу памяти

Перевод информации из кратковременной в долговременную память нередко вызывает затруднения, так как для того, чтобы это наилучшим образом сделать, необходимо сначала осмыслить и определенным образом структурировать материал, связать его с тем, что человек хорошо знает. Именно из-за недостаточности этой работы или из-за неумения ее осуществлять быстро и эффективно память людей кажется слабой, хотя на самом деле она может обладать большими возможностями.

Рассмотрим теперь особенности и некоторые механизмы работы долговременной памяти. Эта память обычно начинает функционировать не сразу после того, как человеком был воспринят и запомнен материал, а спустя некоторое время, необходимое для того, чтобы человек внутренне смог переключиться с одного процесса на другой, с запоминания на воспроизведение. Эти два процесса не могут происходить параллельно, так как структура их различна, а механизмы несовместимы, противоположно направлены. Акустическое кодирование характерно для перевода информации из кратковременной в долговременную память, где она уже хранится, вероятно, не в форме звуковых, а в виде смысловых кодов и структур, связанных с мышлением. Обратный процесс предполагает перевод мысли в слово.

Если, например, после некоторого количества прочтений или прослушиваний мы попытаемся через некоторое время воспроизвести длинный ряд слов, то так же обычно совершаем ошибки, как и тогда, когда не срабатывает при запоминании кратковременная память. Однако эти ошибки бывают иными. В большинстве случаев вместо забытых слов при воспоминании мы используем другие, близкие к ним не по звучанию или написанию, а по смыслу. Часто бывает так, что человек, будучи не в состоянии точно вспомнить забытое слово, вместе с тем хорошо помнит его смысл, может передать его иными словами и уверенно отвергает другие, не похожие на данное слово сочетания звуков. Благодаря тому, что смысл вспоминаемого приходит на память первым, мы в конечном счете можем вспомнить желаемое или по крайней мере заменить его тем, что достаточно близко к нему по смыслу. Если бы этого не было, то мы бы испытывали огромные трудности при припоминании и часто терпели неудачу. На этой же особенности долговременной памяти, вероятно, основан процесс узнавания когда-то виденного или слышанного.

Литература

Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения. — Т. II. — М., 1979. (Память и мышление: 118— 341. Память. Припоминание: 341—366.)

Вейн А.М., Каменецкая Б.И. Память человека. — М., 1973. (Виды памяти: 99—113. Возрастные изменения памяти: 114—121.)

Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание. — М., 1961. (Проблема непроизвольного и произвольного запоминания в психологии: 9—137. Непроизвольное запоминание и деятельность: 141— 221. Непроизвольное запоминание и мотивация: 222—241. Сравнение непроизвольного и произвольного запоминания: 245—425. Развитие памяти: 425—514.)

Ипполитов Ф.В. Память школьника. — М., 1978. (Советы по улучшению памяти: 28—45.)

Клацки Р. Память человека. Структуры и процессы. — М., 1978. (Кратковременная память: 83—159. Долговременная память:

160—215. Запоминание: 216—236. Припоминание (воспроизведение):

237—271. Память и зрение: 272—291.)

Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения:

В 2 т. — М., 1983. — Т. I. (Развитие высших форм запоминания:

31-64.)

Ляудис В.Я. Память в процессе развития. — М., 1976. (Развитие памяти: 8—37, 94—137. Произвольное запоминание: 38—93. Связь кратковременной и долговременной памяти: 138—219. Развитие памяти в процессе обучения: 220—246.)

Механизмы памяти. Руководство по физиологии. — Л., 1987. (Память, ее функции и связь с работой мозга: 7—20. Эмоции и регуляция памяти: 325—351. Нейропсихологическая регуляция памяти: 351—356. Психофизиологические аспекты модуляции памяти: 374-388.)

Николов Н., Нешев Г. Загадка тысячелетий. Что мы знаем о памяти. — М., 1988. (Механизмы памяти: 67—83.)

Общая психология. — М., 1986. (Память: 291—321.)

Познавательная активность в системе процессов памяти. — М., 1989. (Деятельностный подход к памяти: 7—10. Связь познавательной активности и памяти: 10—24. Связь произвольного и непроизвольного запоминания: 25—43.)

Развитие памяти. — Рига, 1991. (Что такое память: 5—10. Парадоксы памяти: 11—117. Память глазами физиолога: 18—30. Память глазами психолога: 31—42. Можно ли тренировать память: 43—47. Какая у меня память: 48—53.)

Развитие творческой активности школьников. — М., 1991. (Развитие памяти: 126—149.)

Смирнов А.А. Избранные психологические труды: В 2 т. — Т. II. — М., 1987. (Проблемы психологии памяти: 5—294. О некоторых корреляциях в области памяти: 316—327.)

––

Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — 4-е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. — Кн. 1: Общие основы психологии. — 688 с. С. 219-228.

| < Предыдущая | Следующая > |

|---|

psixologiya.org

Виды памяти и их особенности (Немов Р. С.)

Краткое содержание: Основания для классификации видов памяти. Деление памяти по времени хранения информации на мгновенную, кратковременную, оперативную, долговременную, генетическую. Классификация видов памяти по органам чувств и использованию мнемических средств: образная, словесно-логическая, двигательная, эмоциональная, произвольная и непроизвольная, механическая и логическая, непосредственная и опосредствованная. Особенности кратковременной памяти, ее объем, механизмы, связь с сознанием. Явление замещения — замены информации в переполненной по объему кратковременной памяти. Трудности механического запоминания имен, фамилий и явление замещения. Акустическое перекодирование информации в кратковременной памяти. Связь кратковременной памяти с долговременной, их относительная независимость. Подсознательный характер долговременной памяти человека. Связь долговременной памяти с речью и мышлением, в частности с внутренней речью. Смысловая организация материала в долговременной памяти.

Существует несколько оснований для классификации видов человеческой памяти. Одно из них — деление памяти по времени сохранения материала, другое — по преобладающему в процессах запоминания, сохранения и воспроизведения материала анализатору. В первом случае выделяют мгновенную, кратковременную, оперативную, долговременную и генетическую память. Во втором случае говорят о двигательной, зрительной, слуховой, обонятельной, осязательной, эмоциональной и других видах памяти. Рассмотрим и дадим краткое определение основным из названных видов памяти.

Мгновенная, или иконическая, память связана с удержанием точной и полной картины только что воспринятого органами чувств, без какой бы то ни было переработки полученной информации. Эта память — непосредственное отражение информации органами чувств. Ее длительность от 0,1 до 0,5 с. Мгновенная память представляет собой полное остаточное впечатление, которое возникает от непосредственного восприятия стимулов. Это — память-образ.

Кратковременная память представляет собой способ хранения информации в течение короткого промежутка времени. Длительность удержания мнемических следов здесь не превышает нескольких десятков секунд, в среднем около 20 (без повторения). В кратковременной памяти сохраняется не полный, а лишь обобщенный образ воспринятого, его наиболее существенные элементы. Эта память работает без предварительной сознательной установки на запоминание, но зато с установкой на последующее воспроизведение материала. Кратковременную память характеризует такой показатель, как объем. Он в среднем равен от 5 до 9 единиц информации и определяется по числу единиц информации, которое человек в состоянии точно воспроизвести спустя несколько десятков секунд после однократного предъявления ему этой информации.

Кратковременная память связана с так называемым актуальным сознанием человека. Из мгновенной памяти в нее попадает только та информация, которая сознается, соотносится с актуальными интересами и потребностями человека, привлекает к себе его повышенное внимание.

Оперативной называют память, рассчитанную на хранение информации в течение определенного, заранее заданного срока, в диапазоне от нескольких секунд до нескольких дней. Срок хранения сведений этой памяти определяется задачей, вставшей перед человеком, и рассчитан только на решение данной задачи. После этого информация может исчезать из оперативной памяти. Этот вид памяти по длительности хранения информации и своим свойствам занимает промежуточное положение между кратковременной и долговременной.

Долговременная — это память, способная хранить информацию в течение практически неограниченного срока. Информация, попавшая в хранилища долговременной памяти, может воспроизводиться человеком сколько угодно раз без утраты. Более того, многократное и систематическое воспроизведение данной информации только упрочивает ее следы в долговременной памяти. Последняя предполагает способность человека в любой нужный момент припомнить то, что когда-то было им запомнено. При пользовании долговременной памятью для припоминания нередко требуется мышление и усилия воли, поэтому ее функционирование на практике обычно связано с двумя этими процессами.

Генетическую память можно определить как такую, в которой информация хранится в генотипе, передается и воспроизводится по наследству. Основным биологическим механизмом запоминания информации в такой памяти являются, по-видимому, мутации и связанные с ними изменения генных структур. Генетическая память у человека — единственная, на которую мы не можем оказывать влияние через обучение и воспитание.

Зрительная память связана с сохранением и воспроизведением зрительных образов. Она чрезвычайно важна для людей любых профессий, особенно для инженеров и художников. Хорошей зрительной памятью нередко обладают люди с эйдетическим восприятием, способные в течение достаточно продолжительного времени «видеть» воспринятую картину в своем воображении после того, как она перестала воздействовать на органы чувств. В связи с этим данный вид памяти предполагает развитую у человека способность к воображению. На ней основан, в частности, процесс запоминания и воспроизведения материала: то, что человек зрительно может себе представить, он, как правило, легче запоминает и воспроизводит.

Слуховая память — это хорошее запоминание и точное воспроизведение разнообразных звуков, например музыкальных, речевых. Она необходима филологам, людям, изучающим иностранные языки, акустикам, музыкантам. Особую разновидность речевой памяти составляет словесно-логическая, которая тесным образом связана со словом, мыслью и логикой. Данный вид памяти характеризуется тем, что человек, обладающий ею, быстро и точно может запомнить смысл событий, логику рассуждений или какого-либо доказательства, смысл читаемого текста и т.п. Этот смысл он может передать собственными словами, причем достаточно точно. Этим типом памяти обладают ученые, опытные лекторы, преподаватели вузов и учителя школ.

Двигательная память представляет собой запоминание и сохранение, а при необходимости и воспроизведение с достаточной точностью многообразных сложных движений. Она участвует в формировании двигательных, в частности трудовых и спортивных, умений и навыков. Совершенствование ручных движений человека напрямую связано с этим видом памяти.

Эмоциональная память — это память на переживания. Она участвует в работе всех видов памяти, но особенно проявляется в человеческих отношениях. На эмоциональной памяти непосредственно основана прочность запоминания материала: то, что у человека вызывает эмоциональные переживания, запоминается им без особого труда и на более длительный срок.

Осязательная, обонятельная, вкусовая и другие виды памяти особой роли в жизни человека не играют, и их возможности по сравнению со зрительной, слуховой, двигательной и эмоциональной памятью ограничены. Их роль в основном сводится к удовлетворению биологических потребностей или потребностей, связанных с безопасностью и самосохранением организма.

По характеру участия воли в процессах запоминания и воспроизведения материала память делят на непроизвольную и произвольную. В первом случае имеют в виду такое запоминание и воспроизведение, которое происходит автоматически и без особых усилий со стороны человека, без постановки им перед собой специальной мнемической задачи (на запоминание, узнавание, сохранение или воспроизведение). Во втором случае такая задача обязательно присутствует, а сам процесс запоминания или воспроизведения требует волевых усилий.

Непроизвольное запоминание не обязательно является более слабым, чем произвольное, во многих случаях жизни оно превосходит его. Установлено, например, что лучше непроизвольно запоминается материал, который является объектом внимания и сознания, выступает в качестве цели, а не средства осуществления деятельности. Непроизвольно лучше запоминается также материал, с которым связана интересная и сложная умственная работа и который для человека имеет большое значение. Показано, что в том случае, когда с запоминаемым материалом проводится значительная работа по его осмыслению, преобразованию, классификации, установлению в нем определенных внутренних (структура) и внешних (ассоциации) связей, непроизвольно он может запоминаться лучше, чем произвольно. Это особенно характерно для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Рассмотрим теперь некоторые особенности и взаимосвязь двух основных видов памяти, которыми человек пользуется в повседневной жизни: кратковременной и долговременной.

Объем кратковременной памяти индивидуален. Он характеризует природную память человека и обнаруживает тенденцию к сохранению в течение всей жизни. Им в первую очередь определяется механическая память, ее возможности. С особенностями кратковременной памяти, обусловленными ограниченностью ее объема, связано такое свойство, как замещение. Оно проявляется в том, что при переполнении индивидуально ограниченного объема кратковременной памяти человека вновь поступающая информация частично вытесняет хранящуюся там, и последняя безвозвратно исчезает, забывается, не попадает в долговременное хранилище. Это, в частности, происходит тогда, когда человеку приходится иметь дело с такой информацией, которую он не в состоянии полностью запомнить и которая ему предъявляется непрерывно и последовательно.

Почему, например, мы так часто испытываем серьезные трудности при запоминании и сохранении в памяти имен, фамилий и отчеств новых для нас людей, с которыми нас только что познакомили? По-видимому, по той причине, что объем информации, имеющейся в этих словах, находится на пределе возможностей кратковременной памяти, и если к нему добавляется новая информация (а это как раз и происходит, когда представленный нам человек начинает говорить), то старая, связанная с его именем, вытесняется. Непроизвольно переключая внимание на то, что говорит человек, мы тем самым перестаем повторять его имя, фамилию и отчество и в результате скоро о них забываем.

Кратковременная память играет большую роль в жизни человека. Благодаря ей перерабатывается самый большой объем информации, сразу отсеивается ненужная и остается потенциально полезная. Вследствие этого не происходит информационной перегрузки долговременной памяти излишними сведениями, экономится время человека. Кратковременная память имеет большое значение для организации мышления; материалом последнего, как правило, становятся факты, находящиеся или в кратковременной, или в близкой к ней по своим характеристикам оперативной памяти.

Данный вид памяти активно работает и в процессе общения человека с человеком. Установлено, что в том случае, когда впервые встретившихся людей просят рассказать о своих впечатлениях друг о друге, описать те индивидуальные особенности, которые они во время первой встречи заметили друг у друга, в среднем ими называется обычно такое количество черт, которое соответствует объему кратковременной памяти, т.е. 7+2.

Без хорошей кратковременной памяти невозможно нормальное функционирование долговременной памяти. В последнюю может проникнуть и надолго отложиться лишь то, что когда-то было в кратковременной памяти. Иначе говоря, кратковременная память выступает в роли обязательного промежуточного хранилища и фильтра, который пропускает нужную, уже отобранную информацию в долговременную память.

Переход информации из кратковременной в долговременную память связан с рядом особенностей. В кратковременную память попадают последние 5 или 6 единиц информации, поступившие через органы чувств, они-то и проникают в первую очередь в долговременную память. Сделав сознательное усилие, повторяя материал, можно удерживать его в кратковременной памяти и на более длительный срок, чем несколько десятков секунд. Тем самым можно обеспечить перевод из кратковременной в долговременную память такого количества информации, которое превышает индивидуальный объем кратковременной памяти. Этот механизм лежит в основе запоминания путем повторения.

Обычно же без повторения в долговременной памяти оказывается лишь то, что находится в сфере внимания человека. Данную особенность кратковременной памяти иллюстрирует следующий опыт. В нем испытуемых просят запомнить всего лишь 3 буквы и спустя примерно 18 с воспроизвести их. Но в интервале между первичным восприятием этих букв и их припоминанием испытуемым не дают возможности повторять эти буквы про себя. Сразу же после предъявления трех разных букв им предлагается в быстром темпе начать вести обратный счет тройками, начиная с какого-нибудь большого числа, например с 55. В этом случае оказывается, что многие испытуемые вообще не в состоянии запомнить данные буквы и безошибочно их воспроизвести через 18 с. В среднем в памяти людей, прошедших через подобный опыт, сохраняется не более 20% первоначально воспринятой ими информации.

Многие жизненные психологические проблемы, казалось бы, связанные с памятью, на самом деле зависят не от памяти как таковой, а от возможности обеспечить длительное и устойчивое внимание человека к запоминаемому или припоминаемому материалу. Если удается обратить внимание человека на что-либо, сосредоточить его внимание на этом, то соответствующий материал лучше запоминается и, следовательно, дольше сохраняется в памяти. Этот факт можно проиллюстрировать с помощью следующего опыта. Если предложить человеку закрыть глаза и неожиданно ответить, например, на вопрос о том, какого цвета, формы и какими другими особенностями обладает предмет, который он не раз видел, мимо которого неоднократно проходил, но который не вызывал к себе повышенного внимания, то человек с трудом может ответить на поставленный вопрос, несмотря на то, что видел этот предмет множество раз. Многие люди ошибаются, когда их просят сказать, какой цифрой, римской или арабской, изображена на циферблате их механических ручных часов цифра 6. Нередко оказывается, что ее на часах нет вообще, а человек, десятки и даже сотни раз смотревший на свои часы, не обращал внимание на этот факт и, следовательно, не запомнил его. Процедура введения информации в кратковременную память и представляет собой акт обращения на нее внимания.